炭火はチラチラ青い焔を出し、窓ガラスからはうるんだ白い雲が、額もかっと痛いやうなまっ青なそらをあてなく流れて行くのが見えました。

☆譚(物語)は化(教え導く)章(文章)を掩(隠している)。

推しはかることが、総てだと吐く。

運(巡り合わせ)には学(ならうこと)が二つある。

照(あまねく光が当たる=平等)を流(広める)講(話)が現れる。

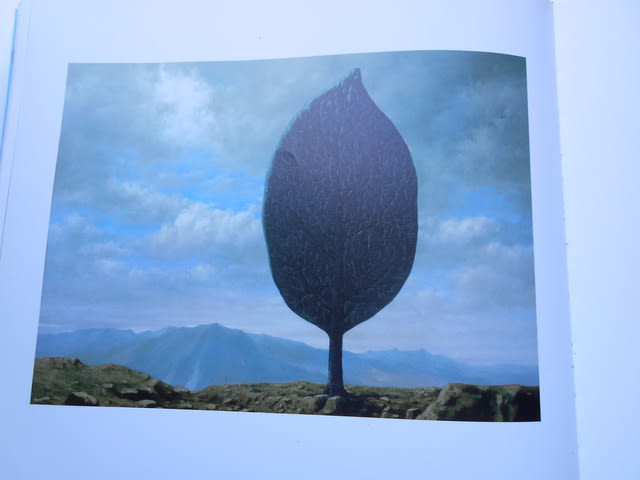

『空気の平原』というタイトル自体がすでに不条理である。無味無臭の地球を包む大気の下層部分の気体である空気が、平原を作るなどという光景は論外、想定外である。

物理の世界では荒唐無稽の風景が精神界では可能になることの主張だと思うが、見えない対象を見えているかの錯覚(錯視)を前提に、この作品は描かれている。

巨大化し、まるで樹木のような態をした一葉…樹木でも一葉でもなく、植物としての条件をも外している。なぜなら、表面全体に細かくヒビがはいるという性質は植物にはない。

一葉が膨らむ(厚みを持つ)などということもなく、茎が主幹にもなり得ない。風になびくでもなく、硬質のイメージである。植栽が岩地(荒地)であるのも違和感がある。

ことごとく植物の条件を裏切っているにもかかわらず、植物にしか見えず、一葉であると断定するしかない不明瞭な対象が山稜に聳え立っている。青空も覗くが雲に被われ上空には黒雲が不穏な空気を醸しだしている。

『空気の平原』であると明言する根拠は何だろう。

一見、在るかもしれないと思わせる緻密に描かれた風景が、凝視を試みた途端、非現実へと移行を迫られてしまう。

『空気の平原』とは《条理=現実》と《不条理=非現実》の間に引かれたどこまでも交わることのない二つの世界を区切る線条ではないか。

(写真は国立新美術館『マグリット』展/図録より

この変態を恋愛といふ

そしてどこまでもその方向では

決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を

むりにもごまかし求め得ようとする

☆遍(もれなく)他意に連(つながっている)。

哀(かなしく)抱(心に思う)訣(人との別れ)を究めることが、匿(かくれて)連(つながっている)。

翻(形を変えてうつし)質(内容)を適(あてはめる)。

捕らえた文を究めるならば、救いや徳(恩恵)がある。

フリーダは、頭をKの肩にもたせかけていた。ふたりは、腕をからませてだまったまま行ったり来たりしていた。

☆フリーダは、Kの(死の)窓口に意志を与えた。哀れな他の先祖は黙ったまま行ったり来たりしていた。