仕事が暇なのでお盆休みをいただいている。

せっかくなのでお盆らしくお寺さんめぐりを行うことにした。

コースは下鴨神社駐輪場~寺町通りの本満寺、十念寺、阿弥陀寺、

天寧寺、上善寺と北上し、鞍馬口通りを西へ。

本法寺をお参りしてから白峰神社を経由して駐輪場と大回り。

まあ結構距離があるが良い運動になりメタボ対策にもなった。

今回は本法寺の紹介。

他の寺社はまたの機会に紹介予定。

下鴨神社の駐輪場はいっぱい。

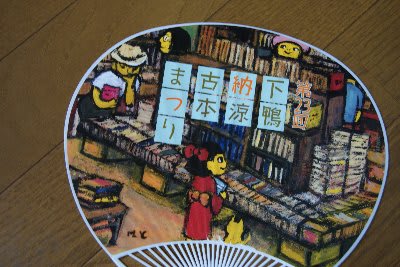

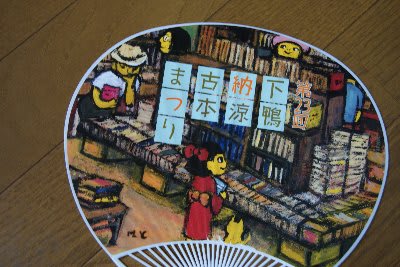

そういえば古本まつりをやっていたのを忘れていた。

ついでに見て歩き。

欲しい本が何冊かあったが、荷物になるのでやめといた。

賀茂川。

今日は遠くの景色がかすんでいた。

寺町通りのお寺さんを順番にお参りしてみた。

普段、門が閉まっているお寺さんも、お盆のために開けている

ところが多かった。

とことこと鞍馬口通りまで歩くと、もう足が疲れてきている。

情けない。

上善寺さん(京の六地蔵)で休憩してがんばることに。

鞍馬口通りは細い道であるが人通りは多い。

人の少ないときに撮ってみた。

面白い看板などがあり歩いていても飽きない。

本法寺さん。

入り口の石橋は小川が流れていた頃の遺構で現在は水は流れていない。

ウィキペディアより↓

日蓮宗の本山(由緒寺院)。山号は叡昌山。本尊は十界曼荼羅。

洛中法華21ヶ寺(現在は16ヶ寺)のひとつで、本阿弥家と長谷川等伯

ゆかりの寺として知られる。

1436年(永享8年)「鍋かぶり日親」として知られる日蓮宗の僧日親

により東洞院綾小路に創建された寺であり、天文法華の乱によって

一時堺に退避したが、その後京へ戻り一条堀川に再建された。

再建の際には、大壇越で熱心な法華教徒である本阿弥家の協力があった

とされ、以来本法寺は本阿弥家の菩提寺として機能していくこととなる。

1587年(天正15年)豊臣秀吉による聚楽第の工事に伴う都市計画によって、

現在地へ移転している。

その際に父本阿弥光二と共に私財を投入し、移転工事を監督したのが、

三巴の庭を作庭した本阿弥光悦である。

1788(天明8)年の天明の大火(出火場所より別名団栗焼けと呼ばれる)

により、経蔵と宝物庫を除いて堂宇の殆どを焼失した為、現在ある本堂

などの建物は大火以後の再建である。

小川通りから入ると、この立派な仁王門に出会える。

仁王門の右手には執金剛大力神と書いてある。

左手には蜜迹金剛大力神と書いてある。

境内の散策は自由に行える。ありがたい。

本堂。

すっきりとした建物である。

本堂脇の光悦手植え松

開山堂。

多宝塔。

複雑怪奇な柱の組み合わせが好きである。

円形の柱はどうやって作っているのか不思議でならない。

大魔利支尊天社。

大魔利支尊天のイノシシさん。

ここの大魔利支尊天さんは凝った作りの建物になっている。

右手には北辰殿が構えられている。

庫裏のほうに行ってみたら拝観はしばらくお休みしますと

書いてあった。

お庭の見学(拝観料500円)は今はできない。

まあ、開いていても入らなかったけど。

鐘楼。

柱は朱に塗ってある。

経蔵。

江戸時代の天明の大火(1788)を免れ、当山最古の建物らしい。

小川通りに面した裏千家・今日庵。

近辺にはお茶の道具のお店もある。

こちらは表千家・不審菴。

自分はお茶の世界には全く興味がないので、表とか裏はなんのこっちゃ

わからない。

小川通りと寺の内通りの交差点に百々橋の礎石というものがあった。

看板には以下のようなことが書かれていた。

この石は、応仁の乱(一四六七~一四七七)の戦場として歴史に名を

とどめる「百々橋」の疎石の一つである。

百々橋は当地を南北に流れていた小川に架かっていた橋で、橋名は、

応仁の乱以前の風景を描いたといわれる「中昔京師地図」に当地が

「百々ノ辻」と記載されていることに由来すると伝えられている。

・・・・・

歩いていていつも思う。

歴史を知っていればもっと楽しいのに。

せっかくなのでお盆らしくお寺さんめぐりを行うことにした。

コースは下鴨神社駐輪場~寺町通りの本満寺、十念寺、阿弥陀寺、

天寧寺、上善寺と北上し、鞍馬口通りを西へ。

本法寺をお参りしてから白峰神社を経由して駐輪場と大回り。

まあ結構距離があるが良い運動になりメタボ対策にもなった。

今回は本法寺の紹介。

他の寺社はまたの機会に紹介予定。

下鴨神社の駐輪場はいっぱい。

そういえば古本まつりをやっていたのを忘れていた。

ついでに見て歩き。

欲しい本が何冊かあったが、荷物になるのでやめといた。

賀茂川。

今日は遠くの景色がかすんでいた。

寺町通りのお寺さんを順番にお参りしてみた。

普段、門が閉まっているお寺さんも、お盆のために開けている

ところが多かった。

とことこと鞍馬口通りまで歩くと、もう足が疲れてきている。

情けない。

上善寺さん(京の六地蔵)で休憩してがんばることに。

鞍馬口通りは細い道であるが人通りは多い。

人の少ないときに撮ってみた。

面白い看板などがあり歩いていても飽きない。

本法寺さん。

入り口の石橋は小川が流れていた頃の遺構で現在は水は流れていない。

ウィキペディアより↓

日蓮宗の本山(由緒寺院)。山号は叡昌山。本尊は十界曼荼羅。

洛中法華21ヶ寺(現在は16ヶ寺)のひとつで、本阿弥家と長谷川等伯

ゆかりの寺として知られる。

1436年(永享8年)「鍋かぶり日親」として知られる日蓮宗の僧日親

により東洞院綾小路に創建された寺であり、天文法華の乱によって

一時堺に退避したが、その後京へ戻り一条堀川に再建された。

再建の際には、大壇越で熱心な法華教徒である本阿弥家の協力があった

とされ、以来本法寺は本阿弥家の菩提寺として機能していくこととなる。

1587年(天正15年)豊臣秀吉による聚楽第の工事に伴う都市計画によって、

現在地へ移転している。

その際に父本阿弥光二と共に私財を投入し、移転工事を監督したのが、

三巴の庭を作庭した本阿弥光悦である。

1788(天明8)年の天明の大火(出火場所より別名団栗焼けと呼ばれる)

により、経蔵と宝物庫を除いて堂宇の殆どを焼失した為、現在ある本堂

などの建物は大火以後の再建である。

小川通りから入ると、この立派な仁王門に出会える。

仁王門の右手には執金剛大力神と書いてある。

左手には蜜迹金剛大力神と書いてある。

境内の散策は自由に行える。ありがたい。

本堂。

すっきりとした建物である。

本堂脇の光悦手植え松

開山堂。

多宝塔。

複雑怪奇な柱の組み合わせが好きである。

円形の柱はどうやって作っているのか不思議でならない。

大魔利支尊天社。

大魔利支尊天のイノシシさん。

ここの大魔利支尊天さんは凝った作りの建物になっている。

右手には北辰殿が構えられている。

庫裏のほうに行ってみたら拝観はしばらくお休みしますと

書いてあった。

お庭の見学(拝観料500円)は今はできない。

まあ、開いていても入らなかったけど。

鐘楼。

柱は朱に塗ってある。

経蔵。

江戸時代の天明の大火(1788)を免れ、当山最古の建物らしい。

小川通りに面した裏千家・今日庵。

近辺にはお茶の道具のお店もある。

こちらは表千家・不審菴。

自分はお茶の世界には全く興味がないので、表とか裏はなんのこっちゃ

わからない。

小川通りと寺の内通りの交差点に百々橋の礎石というものがあった。

看板には以下のようなことが書かれていた。

この石は、応仁の乱(一四六七~一四七七)の戦場として歴史に名を

とどめる「百々橋」の疎石の一つである。

百々橋は当地を南北に流れていた小川に架かっていた橋で、橋名は、

応仁の乱以前の風景を描いたといわれる「中昔京師地図」に当地が

「百々ノ辻」と記載されていることに由来すると伝えられている。

・・・・・

歩いていていつも思う。

歴史を知っていればもっと楽しいのに。