まちライブラリー

江嵜企画代表・Ken

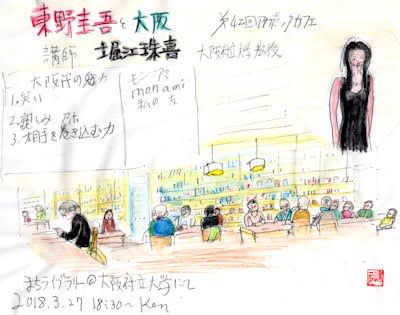

「東野圭吾と大阪」のタイトルで、3月27日(火)午後6時半から話をする。「第42回アカデミックカフエ」の講師を務める。開催場所は「まちライブラリー@大阪府立大学」、時間が許せばいかがですか」と大阪府立大学教授、堀江珠喜さんからメールが入り、家族と楽しみに出かけた。

事務局の説明では「まちライブラリー」は日本全国で500ケ所ほどある。会員になると本を1人3冊、2週間まで借りられる。今回のようなイベントに参加する際、関連する本を持参し寄贈することもできる。本棚を背にして4人掛けテーブルが並んでいた。会場の様子をいつものようにスケッチした。

この日、堀江珠喜先生は2度、3度「あっ!!、録音されているのですね」という言葉を発した。そのせいかしらないが、いつもの堀江先生らしさが見られなかったのは残念だった。

「東野圭吾の作品では大阪弁でやり取りする作品は「幻夜」や「浪速少年探偵団」くらいで他に見当たらない。大阪弁の本は全国区でないからだ。」と話した。東野圭吾はその点を熟知していて「標準語」で通してベストセラーを連発している。

余談ながらと前置きして、堀江先生は「日本の作家でノーベル賞を取った作品は、当然中身によるが、英語での翻訳が決定的に影響している。」と話した。そのとき母国語の英語でノーベル文学賞を受賞した5歳まで長崎で過ごした日系イギリス人作家の名前が浮かんだ。

この日のテーマは「東野圭吾と大阪」である。数少ない大阪弁の作品「幻夜」を朗読しながら大阪弁の魅力を堀江先生は話した。まずは笑い。次に親しみ。3番目に相手を巻き込むことができる言葉だと解説した。「幻夜」の主人公は悪女である。「悪女」を語らせたら堀江先生の右に出る方は少ないと思うが「録音されていた」せいか、堀江先生のお話に明らかにブレーキがかかったのが惜しまれる。

「幻夜」では女主人公が「私らみんな」という言葉を連発する。「標準語」で話すと何の変哲もない話になると堀江先生は、会場にたまたまこの日参加しておられた作家の小松左京さんのお孫さんという方を指名して「標準語」で読ませた。セリフの箇所を「標準語」で読むと別世界になるから怖い。

「理科系の方で小説なんかまったく読んだこともなかった人が東野圭吾の小説を読んでからとりこになる人が多い」と堀江先生は話した。1,2冊手に取って読んでもらうと面白いと堀江先生は力を込めた。

東野圭吾の作品は映画化されヒットしている。東野圭吾は大阪生野区生まれ、たまたま大阪府大卒でもある。大阪府大卒の作家では藤本義一がいる。東野圭吾は工学部卒。藤本義一は経済学部卒である。

東野圭吾の作品は、サスペンス、パロディー、エンターテインメントなど多彩である。このところ原子力発電、脳移植、クローン人間など科学を扱った作品でヒットを飛ばしている。氏が工学部卒、エンジニア出身であることが原点にあるのかもしれない。(了)