株式投資・銘柄研究のバイ

消費者の財布のひもは堅くなる一方、仕入れ原価の高騰が続く。前期と打って変わり、今期の食品スーパー業界は厳しい状況に追い込まれている。

スーパー大手各社の2025年2月期中間期(2024年3~8月期)決算が出そろった。象徴的だったのは、イオン傘下で首都圏のスーパー3社連合のユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス

(3222)(USMH)だ。

売上高は3583億円と前年同期比1.6%の増収だったが、営業損益は6億円の赤字(前年同期は18億円の黒字)。最大手級の赤字転落は業界内外を驚かせた。

同社だけではない。山形県でシェア1位の地場チェーン、ヤマザワ

(9993)も営業損益は前期5億円の黒字から一転、今期は6億円の赤字を計上。中・四国のイズミ(8273)(営業利益は前年同期比22%減の120億円)、北海道・東北のアークス(9948)(営業利益は同9%減の71億円)なども厳しい決算が続いた。

節約志向と原価高騰の板挟みに

最大の要因はさまざまな商品の値上げだ。昨年度、値上げは客単価や採算の向上につながる要素だったが、今期は逆風となっている。

3万品目以上の食品値上げが実施された2023年からは落ち着いてきたが、帝国データバンクによれば、2024年も年間で1万3000品目以下の値上げが予想されている。

生鮮品では豚肉の高騰が顕著だ。あるスーパーの幹部は「仕入れ値は去年から1.5倍ほどになっている」と話す。豚肉はスーパーの商材の中でも売れ筋で、価格が消費者の購買行動に影響しやすい特徴がある。

メーカーの値上げをすべて店頭価格に反映できればよいが、スーパー側はそうできない事情がある。インフレが続くこの数年、業界関係者の多くが消費の二極化を指摘してきた。消費者が日常的な支出を節約する一方、祝日や行事などの出費を増やす傾向が強まっているということだ。

業界大手の中堅社員は「今年も二極化傾向は継続している」としつつ、「高付加価値な総菜がよく売れた昨年と同様の仕入れを行ったが、高めの商品は想定ほど売れず、廃棄ロスや見切り品が増え、粗利率を稼げなかった」と語る。節約志向はこれまで以上に強まっているのだ。

仕入れ値の上昇はスーパーの経営をダイレクトに圧迫する要因だ。平均的な営業利益率が2~3%といわれる食品スーパーにとって、コンマ数ポイントの粗利率の調整が損益のカギを握る。

イオン

(8267)の吉田昭夫社長が「原価が上昇する中で価格競争になっており、粗利益率を維持することが難しい」と語るように、大手各社も利益確保に苦戦している。

業界首位のライフコーポレーション

(8194)は節約志向に対応するため、今年度の粗利率を戦略的に前期の31.4%から0.1%引き下げる方針を示していた。が、上期の粗利率は前年同期比0.4%のマイナスとなった。中でも売上高の1割超を占める畜産部門の粗利率は同2.2%のマイナスと大幅減だった。

スーパーが割を食っている

そんな中、人件費の上昇も追い打ちをかける。最低賃金は今年の改定で全国平均1055円と約5%上昇。最大手のイオンは昨年に続き、今年もパート労働者の時給を7%引き上げた。各社は募集をかけるにあたって「イオンの賃上げを意識せざるを得ない」(業界幹部)という。

消費マインドの悪化と仕入れ値高騰の板挟み状態に、人件費の増加でさらに利益が圧迫される。大手の経営企画担当者は「政府からは『取引先からの値上げ要請をのめ』、消費者からも『価格転嫁するな』と言われている状況で、スーパーが割を食っている」とこぼす。

一方、増益基調を保つチェーンもいる。代表例が岡山地盤のハローズ

(2742)、イオン傘下のマックスバリュ東海(8198)だ。それぞれ前年同期比14%、8.6%の営業増益を達成した。

埼玉地盤のベルク

(9974)も、上半期の半年間では2%減益となったものの、第2四半期(6~8月)の3カ月間では前年同期比5%の増益を達成。足元でも既存店の絶好調が続いている。

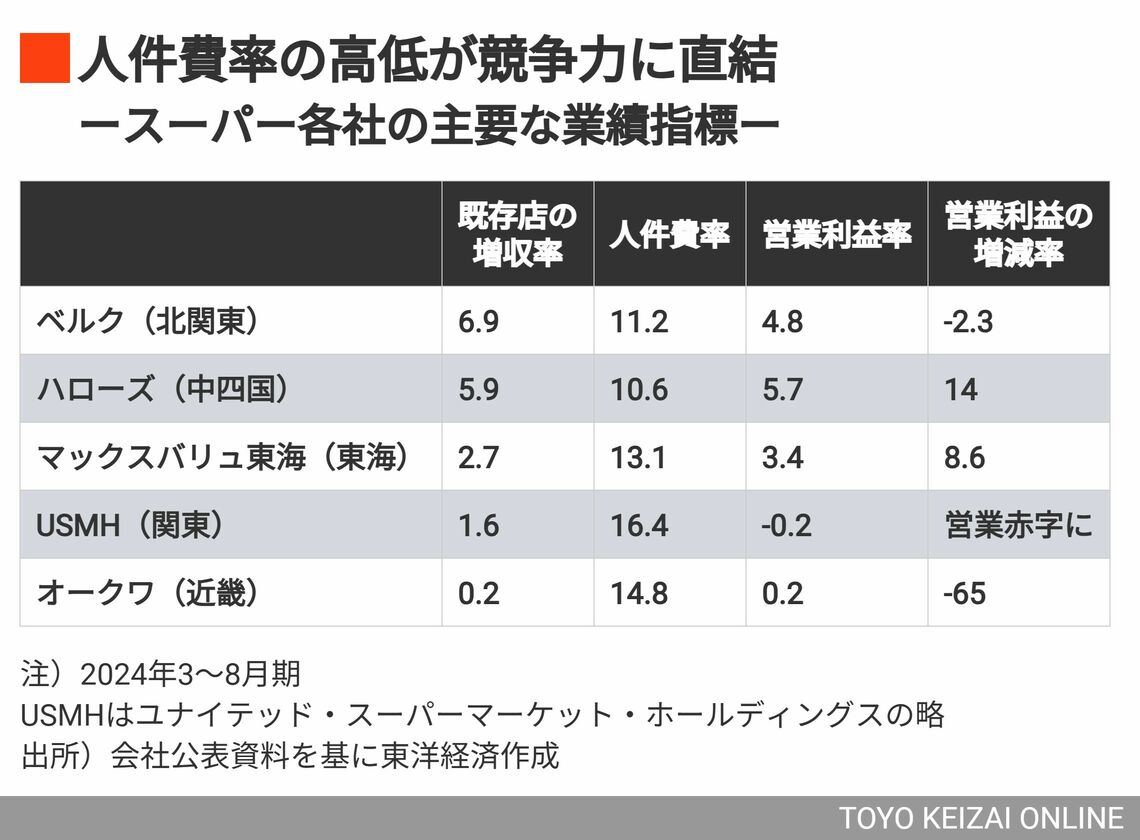

明暗を分けたポイントが売上高に対する人件費の比率だ。人件費率の高いチェーンはその分、粗利益を多く確保しなければ利益を出せない。相対的に割高になってしまうため、既存店売上高は低迷しがちだ。

下の表を見てほしい。各社の主な業績指標をまとめた表だ。

まず注目すべきはベルク、ハローズの人件費率だ。両社は店舗のフォーマット化、画一的なオペレーションに定評のあるチェーンで、売上高に対する人件費率はそれぞれ11.2%、10.6%と競合に比べて抑制されている。

効率的な運営で価格を抑える原資を生み、相対的な低価格を実現しているのだ。節約志向を強める消費者の支持を集め、既存店売上高の伸び率でもこの2社は他社を圧倒している。

イオン系スーパーで数少ない増益決算となったマックスバリュ東海も、店舗運営においてグループの模範生とされている。同じイオン系であるUSMHと比べても人件費率の差は歴然だ。

別のイオン系スーパーの役員は「売り上げは毎日、粗利も週に数回見るが、人時生産性(従業員1人が1時間でどれだけ粗利益を生み出しているかを示す指標)は月末以降に振り返るのが一般的。マックスバリュ東海には日ごとでモニタリング、改善する仕組みができている。『東海から学べ』とホールディングス(イオン)から号令がかかっている」と明かす。

イオン社長「事業構造の抜本変革が急務」

当然、人件費の上昇は今年だけで終わる問題ではない。政府は賃上げに前のめりだ。石破茂首相は10月の就任から間もなく、岸田文雄前首相が掲げていた「2030年代半ばまでに最低賃金1500円達成」の目標を「2020年代に」前倒しする方針を示している。

今後も人件費の上昇が続く可能性は高く、スーパーの首脳陣には危機感が広がる。イオンの吉田社長は「事業構造を抜本的に変えなければならない」と語り、工場や物流といったインフラへの投資のほか、傘下の各社に一任していたプライベートブランドの集約にも意欲をにじませる。これらはイオンだけでなく、業界全体の課題といえそうだ。

コロナ特需、値上げラッシュと追い風が続いたスーパーマーケット業界だが、節約志向の逆風が吹き荒れる中、各社の真の実力が問われている。

(本記事は「東洋経済オンライン」にも掲載しています)

(東洋経済 記者)