【大学2026年問題】国立大学すら定員割れは時間の問題…文科省も「大学じまい」に舵を切ったが、そのタイミングはあまりに遅すぎた

人口減少社会で大学の未来はどうなる(写真:イメージマート)

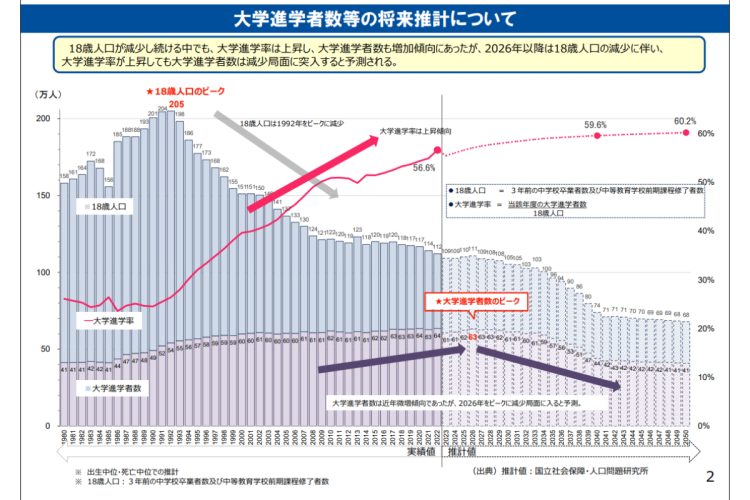

大学の「2026年問題」──2026年以降は大学への進学率が上昇したとしても、18歳人口の減り幅のほうが大きく、進学者数が減り続ける状況を予測した言葉だが、出生数の激減が続く中で、日本の高等教育は新たな局面を迎えている。大学の廃止・縮小・統合を含めた構造的な改革が求められているというのだ。

新書『縮んで勝つ 人口減少日本の活路』が話題のジャーナリスト・河合雅司氏が、今後取り組むべき具体策を提案する【前後編の後編。前編を読む】

* * *

従来の“18歳人口減少対策”の行き詰まりを意味する「2026年問題」を間近に控え、文科省は政策の舵を大きく切り始めた。統廃合や縮小などで規模の適正化を図る「大学じまい」に道筋をつけようというのだ。文部科学大臣の諮問機関「中央教育審議会」(中教審)が2月21日、答申をまとめた。

その前段として、文科省は大学の未来図を可視化すべく、昨年11月に大学入学者数の新たな推計を公表した。

文科省はこれまで国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の中位推計をベースに予測を立ててきたが、近年の出生数下落スピードは速く、中位推計を大きく下回っている。このため、社人研の「出生低位・死亡低位推計」を用いて計算をやり直したのである。

大学の未来図を可視化(文部科学省ホームページ資料「大学進学者数等の将来推計について」)

文科省による大学入学者数の将来推計は、18歳人口を2035年が96.4万人、2045年に69.7万人、2050年に67.8万人としている。さらに、2021年の実績値で54.9%を示した大学進学率が2030~2045年は58~59%台で推移し、2050年には60.19%にまで上昇すると仮定。2023年度の入学定員に対する定員充足率を計算した。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます