なんやかんや有って休止していた図書館通い、

先日、ようやく再開したい気分になり、約2ヶ月振りに図書館に出向き借りてきた1冊、

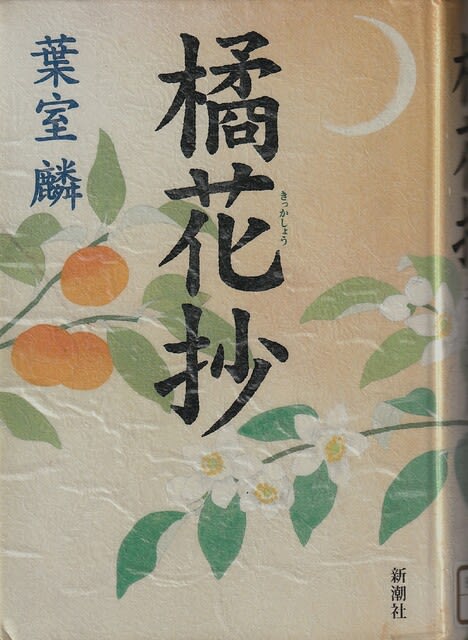

葉室麟著、「橘花抄(きっかしょう)」(新潮社)を、やっと読み終えた。

本書は、江戸時代中期、筑前黒田藩のお家騒動を背景に、両親を亡くした孤独な女性卯乃と、自らの信じる道を歩む立花重根、立花峯均等を中心とした男達の姿を描いた長編時代小説だったが、やはり、葉室麟著作ならではの、史実とフィクションが織り混ざった傑作だった。

読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう老脳。

読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも、

その都度、備忘録として、ブログ・カテゴリー「読書記」に、書き留め置くことにしている。

▢目次

第一章 卯花(うのはな)

第二章 姫百合

第三章 山桜

第四章 乱菊

第五章 花橘(はなたちばな)

▢主な登場人物

卯乃(うの)、

立花五郎左衛門重根(宗有)(しげもと)、立花(花房)峯均(寧拙)(みねひら)、

奈津、りく、さえ、桐山作兵衛、村上庄兵衛、藤森清十郎、

黒田光之(大殿)、黒田泰雲(綱之)、黒田綱政(殿)、黒田吉之、

大涼院、呂久子、杉江、

隅田清左衛門、真鍋権十郎、津田天馬

佐野道伯

▢あらすじ等

両親を亡くした14歳の卯乃が、筑前黒田藩で権勢を振るっていた立花重根に引き取られる

ところから物語が始まっている。その卯乃は、父親村上庄兵衛切腹に、重根が関与したと

聞かされ、懊悩のあまり失明、

さらに、実の父親が、黒田藩廃嫡の黒田泰雲(綱之)であったことを知ることになり、

前藩主黒田光之、現藩主黒田綱政、お世子黒田吉之を巡る、藩内抗争に巻き込まれる。

前藩主の没後には、立花一族の粛清が始まり、減封、閉門、配流、追及は苛烈を極め、

重根と峯均には、隻腕の剣士・刺客、津田天馬の凶刃が迫る。

己の信ずる道を貫く重根、峯均等の男達、そして、主人公的な卯乃や、りく、奈津、さえ等

一途に生きる女性達が、それぞれ魅力的に描かれ、

さらに、最終章では、小呂島(おろのしま)での峯均と天馬の行き詰まる迫力満点の

死闘シーンが、まるで劇画映像の如く描かれ、巌流島の宮本武蔵佐々木小次郎の対決を

想わせている。

五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする

葉室麟著作には、よく和歌が登場するが、本書にも、随所に和歌が織り交ぜられており、

さらには、終始、「香」にこだわっている等、格調の高さが感じられる。

(参照・参考)

e-hon

「橘花抄」

葉室麟インタビュー

👇️

こちら