日ごと温かくなり(ちょっと急ですけども…)

桜の蕾もほころび、

連日突風も吹きすさび、

その風に乗せて杉の木たちが盛んに花粉をまき散らし

私の眼や鼻、のどに愛をささやく…

そんな迷惑な 季節になりました。

個人的には外出どころか窓すら開けたくない感じの毎日ですが、

ランナーの皆さんは花粉の猛烈なアタックにも負けず、

日々トレーニングに励んでいらっしゃる。

すごすぎ…

はい、脱線もこの辺にして本題。

昨年末から引き続きランナーの皆様からの依頼が多いので、

今日は私なりの

「ランニング障害からの回復期のガイドライン」

についてお話します。

はじめに、

痛みが強く炎症なども伴っている時期には、

思い切って休むことから始めましょう。

急性期の対処として安静・アイシング等の実施をし、

損傷部位の回復に努めることが第一です。

強い腫れも通常3~6日アイシングしつつ安静にしていれば落ち着くものです。

この時に無理をして小出しに動くと故障も話もこじれてしまいますのでご注意を。

急性期を過ぎたらリハビリ開始です。

まずは異常運動の解除・修正を行います。

私の治療では下の動画のエクササイズから始めていただくことが多いです。

このエクササイズも実施の際に痛みがあるならNGです。

他にも手はありますが、諸々の手を打ちつつ、

先ずはフルスクワットとランジを崩れずにできることを目指します。

そして、

下肢の動きが崩れなくなってきたら、ランニングを再開。

ただし障害部位に運動強度を合わせることが大切です。

回復期のトレーニングは以下の手順を順守するようお願いしています。

走っていて障害部位に違和感が生じたら足を止め、

修正エクササイズを実施し症状の消失が認められるか確認します。

症状が消失するならランニングを再開しましょう。

また違和感が出たら同じ手順を繰り返します。

ちなみに、エクササイズ実施の基準は「張り」や「だるさ」といった「違和感」であって

「痛み」ではないことにご注意を。

RUN⇔エクササイズを繰り返し、エクササイズ後も「違和感」が消えないときには

その日のランニングは終了です。

可能な限りスタートからエクササイズごとの距離と、総走行距離を記録しましょう。

徐々に痛み無く走れる距離が延びる場合は順調に回復していることが分かります。

距離が短くなる場合は運動の頻度を減らす必要がある可能性があります。

とは言え、その日の体調で距離は増減しますので、距離の増減に一喜一憂しない方が良いでしょう。

のんびり構えて、あまり神経質にならない事。

ランニングを再開いした当初、

腱や靭帯位の故障を負ったケースでは練習の間隔を中2日は空けるよう指示しています。

腱や靭帯は筋と違って運動刺激からの回復も遅い組織ですので、

回復にも時間を掛けるのだと考えて下さい。

その間もセルフエクササイズは、痛みの悪化がなく

腫れなどの急性期の症状がないことを条件に毎日続けてもらいます。

念のため付け加えると、

痛みがなくなったから今まで通りの練習をこなそうとするのは間違いのもとです。

たとえ運動量を(故障前より)軽めにしたとしても、

「患部の耐えうる運動強度」を無視して決めた距離を走るのは再発のリスクを伴います。

患部は痛みが癒えても以前のような強度がないのです。

病み上がりの患部にあった運動強度でトレーニングを重ねないと、

すぐにオーバートレーニングを生じ、再発の憂き目にあってしまうのです。

ですので、「違和感」という患部の声に耳を傾けることが大切なのです。

急がず丁寧に、患部を鍛えてあげましょう。

ただ、トレーニング全てを患部に沿った運動量に抑えると、

元気な部分の体力も衰えてしまいます。

そんな時こそ「走る」以外のトレーニングの出番です。

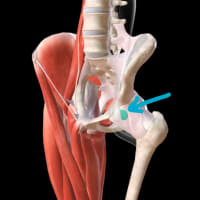

体幹と股関節の動的平衡機能を高めたり、

全体の協調性を高めたりと、

身体運動の効率化、つまり神経系による「調整力:コーディネーション」

という能力を高めるということに時間を割くのです。

元気な時にはなかなか時間を割けない分野でしょうから、

ここでじっくりと取り組めば、「故障」というアクシデントを

プラスの出来事に転化できるでしょう!?

具体的にはどんなことをするのか、

言葉ではつかみ辛いと思いますので下の動画をご参照ください。

ランナーの相談ではありませんが、

「体幹と股関節の動的平衡機能を高めたり、

全体の協調性を高めたり」

のイメージは付くと思います。

と、こんな感じです。

怪我を乗り越え、更なる高みへ!

頑張りましょう(^-^)