《おわら風の盆・前夜祭(3)》

2012年8月23日

その1 八尾の町と鏡町の輪踊り

その2 おたや階段バックに女踊りと男踊り

その3 男性と女性の踊り

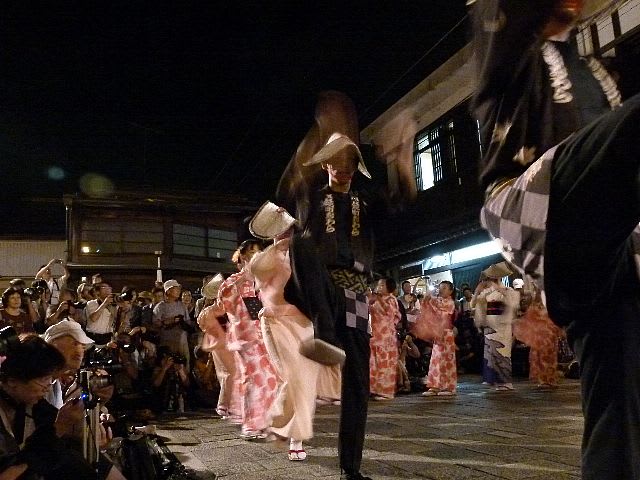

《その3 男性と女性の踊り》

雲を着た青年女子の踊りです

衣装の美しさと踊りの艶やかさ

座敷踊り 鏡町独特の「混合」踊り

《おわら風の盆・前夜祭(2)》

2012年8月23日

踊り子総出の輪踊りが終わった後は二つの照明の中で踊るステージ踊りの女踊りと男踊りが始まりました。

踊る踊り子さんの足元から伸びる影、そしてバックに見えるおたや階段のボンボリと見ている人たちの風景。

三味線と胡弓の音色、唄い手の哀愁を帯びたおわら節・・・風の盆の雰囲気を堪能してきました。

その1 八尾の町と鏡町の輪踊り

その2 おたや階段バックに女踊りと男踊り

その3 男性と女性の踊り

《その2 おたや階段バックに女踊りと男踊り》

影も手に手を取って踊っています

寄り添う2人

おたや階段をバックに

男踊りです

格子戸に“風”ののれんがより一層情緒を引き立ててくれました

その3 男性と女性の踊りに続きます。

《おわら風の盆・前夜祭(1)》

2012年8月23日

今年の越中八尾のおわら風の盆がスタートしました。8月20日から30日まで各町持ち回りで前夜祭が催され、9月1日から3日までが本祭となります。

8月23日が鏡町の当番日なので自遊塾の講座の一環として二十数名が参加しました。

昭和の初期、六十人近い芸妓を抱える遊郭があり、不夜城を誇ったといわれる鏡町。芸が盛んだった気風は今でも住民の間に引継がれ、演技には一種独特の趣があります。

おたや階段前の特設広場で繰り広げられるステージ踊りを堪能してきました。

その1 八尾の町と鏡町の輪踊り

その2 おたや階段バックに女踊りと男踊り

その3 男性と女性の踊り

《その1 八尾の町と鏡町の輪踊り》

ボンボリに灯が入りおわらの雰囲気が徐々に高まります

坂も町 八尾の今年の風の盆のはじまりです

薄暗くなると同時におやた階段にも人が集まってきました

鏡町の地方の人たちです。歌い手に三味線、胡弓など準備も整いました

最初は総出の輪踊りからです・・・・男の子や女の子の子供たちそして編み笠姿の踊り子達

周りには沢山のおわらファンがカメラをかまえて・・・フラシュと三脚は使用禁止です

小さなチビッ子も汗びっしょりななり熱演です

情緒豊な鏡町の踊りです

格子戸と踊り子さん

その2 おたや階段バックに女踊りと男踊り に続きます

【夏の立山散策(その6)】

2012年8月18日(土)

立山・室堂散策で見かけた高山植物の花をご紹介いたします。

その1 涼を求めて立山室堂平散策

その2 立山の花(1)ウサギギク他

その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他

その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他

その5 立山の花(4)チングルマ他

その6 立山の花(5)

《その6 立山の花(5)》

◎ヤマガラシ あぶらな科 ・・・ 名前は山芥子で辛いことから来ています

◎ヤチトリカブト きんぽうげ科 ・・・ 名前は花の形を鳥の兜にたとえて

◎ハクサンイチゲ きんぽうげ科 ・・・ お花畑の主役になることもあります

◎モミジカラマツ きんぽうげ科

◎シコタンハコベ なでしこ科

おわり

【夏の立山散策(その5)】

2012年8月18日(土)

立山・室堂散策で見かけた高山植物の花をご紹介いたします。

その1 涼を求めて立山室堂平散策

その2 立山の花(1)ウサギギク他

その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他

その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他

その5 立山の花(4)チングルマ他

その6 立山の花(5)

《その5 立山の花(4)チングルマ他》

◎イワオウギ まめ科 ・・・ 花は葉腋から総状に多数つきます

◎オニシモツケ ばら科 ・・・ 残雪をバックに咲いていました

◎ワレモコウ ばら科 ・・・ 雄シベが4ヶでガク片より長い。立山のものはナガボノアカワレモコウと言われています

◎ミヤマダイコンソウ ばら科

◎キジムシロ ばら科

◎チングルマ ばら科

幸せを呼ぶ6枚の花弁のチングルマ・・・普通の花は5枚の花弁です

風に漂うチングルマの羽毛

◎クロクモソウ ゆきのした科 ・・・ 名前は黒色の花の集まりを黒雲にたとえられました

◎ミヤマダイモンジソウ ゆきのした科 ・・・ 漢字の「大」の字に似ているので大文字草の名前がつきました

◎アラシグサ ゆきのした科 ・・・ 花は小さく黄緑色で円錐状につきます。和名:暴風雨草

その6 立山の花(5) に続きます。

【夏の立山散策(その4)】

2012年8月18日(土)

立山・室堂散策で見かけた高山植物の花をご紹介いたします。

その1 涼を求めて立山室堂平散策

その2 立山の花(1)ウサギギク他

その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他

その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他

その5 立山の花(4)チングルマ他

その6 立山の花(5)

《その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他》

◎イワヒゲ つつじ科 ・・・ ヒノキに似た細いヒモ状の茎葉を岩の間に這わせています

◎ミヤマホツツジ つつじ科 ・・・ 雌しべがカールしています

◎ツガザクラ つつじ科 ・・・ 名前は栂の葉に似た桜意味で、桜はピンク色の花色から

◎コツガザクラ つつじ科 ・・・ アオノツガザクラとツガザクラの中間種です

◎アオノツガザクラ つつじ科 ・・・ 花は黄緑色壷状で下向きに咲きます

◎コイワカガミ いわうめ科

◎オオハナウド せり科

◎ミヤマアカバナ あかばな科

◎イワオトギリ おとぎりそう科 ・・・ ガク片と葉に黒点があります

その5 立山の花(4)チングルマ他 に続きます。

【夏の立山散策(その3)】

2012年8月18日(土)

立山・室堂散策で見かけた高山植物の花をご紹介いたします。

その1 涼を求めて立山室堂平散策

その2 立山の花(1)ウサギギク他

その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他

その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他

その5 立山の花(4)チングルマ他

その6 立山の花(5)

《その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他》

◎ヨツバシオガマ ごまのはぐさ科 ・・・ 葉は4(3~6)ヶ輪生しています。花の上唇弁がクチバシ状に伸びています

◎エゾシオガマ ごまのはぐさ科 ・・・ 葉は互生しています

◎ミソガワソウ しそ科 ・・・ 信州木曽の味噌川(木曽川の支流)に産したことから来た名前

◎タテヤマウツボグサ しそ科 ・・・ 名前は花穂を武士が矢を入れて背負う靭にたとえられて

◎イブキジャコウソウ しそ科

◎イワイチョウ りんどう科 ・・・ 花の縁のフリルが可愛いです

◎オヤマリンドウ りんどう科 ・・・ 花冠片は直立程度に開いて全開しません

◎ミヤマリンドウ りんどう科 ・・・ 分布が広くいたるところで見ることが出来ます

◎タテヤマリンドウ りんどう科 ・・・ 名前の由来は立山に多いことからきているそうです

その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他 に続きます。

【夏の立山散策(その2)】

2012年8月18日(土)

立山・室堂散策で見かけた高山植物の花をご紹介いたします。

その1 涼を求めて立山室堂平散策

その2 立山の花(1)ウサギギク他

その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他

その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他

その5 立山の花(4)チングルマ他

その6 立山の花(5)

《その2 立山の花(1)ウサギギク他》

◎ミネウスユキソウ(シロウマウスユキソウ)キク科

アルプスの名花エーデルワイスの仲間です

◎ヤマハハコ キク科 ・・・ 葉の光沢が特徴です

◎タテヤマアザミ キク科 ・・・ 頭花は横を向いて咲いています

◎クロトウヒレン キク科 ・・・ アザミ族ですが葉には刺がありません

◎タカネヨモギ キク科 ・・・ 根元にニンジンに似た葉が沢山つきます

ヨモギ とは “良く燃える木”の意味から来たそうです

◎エゾムカシヨモギ キク科

◎ウサギギク(キングルマ) キク科 ・・・ 長い茎の先にヒマワリに似た大きな黄色い花が一個つきます

葉の形が兎の耳に似ていることからこの名がついたそうです

◎ミヤマタンポポ(タテヤマタンポポ) キク科 ・・・ 立山で命名されたそうです

◎カンチコウゾリナ(タカネコウゾリナ) キク科 ・・・ カンチとは寒地との意味だそうです

◎ミヤマアキノキリンソウ(コガネギク) キク科 ・・・ 別名は花が多数集まる黄金の花に見えることから

◎キオン(ヒゴオミナエシ) キク科

◎タカネニガナ キク科 ・・・ 茎葉に苦い乳汁を含むことから高嶺苦菜と言われます

その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他 に続きます。

【夏の立山散策(その1)】

2012年8月18日(土)

今日は地域の行事として『立山登山』に参加しました。1班は立山登拝道コースで雄山山頂の雄山神社峰本社まで、2班はナチュラリストと共に室堂周辺散策コースでした。

私は楽な2班に参加、真夏の高山植物を楽しんで来ました。

お天気は全般的には薄日の風の弱い花の写真にとっては比較的撮りやすい条件のお天気でした。

その1 涼を求めて立山室堂平散策

その2 立山の花(1)ウサギギク他

その3 立山の花(2)タテヤマリンドウ他

その4 立山の花(3)アオノツガザクラ他

その5 立山の花(4)チングルマ他

その6 立山の花(5)

本日の室堂平散策コース(赤線)です

室堂ターミナル~立山室堂~玉殿岩屋~ミドリガ池~エンマ台展望台~みくりが池温泉~立山自然保護センター~室堂平周辺

空は全体的に雲に覆われて・・・一の越あたりが見えません

立山室堂にて

血の池と左奥には雷鳥荘が見えます

地獄谷からの火山ガスにて茶色く色の変わったハイマツが見えます

今年は立入禁止の地獄谷コースです

みくりが池に映った立山連山

積乱雲と雷の音が聞こえてきます

メボソムシクイが高く澄んだ声でさえずっていました

午後に入りお天気も落ち着いてきました

室堂ターミナルから撮った雄山山頂の社務所

かえりのバスの車窓から・・・カーブミラーのバスと立山

その2 立山の花(1)ウサギギク他 からは出合った花の写真です

村の秋季例大祭まであと、2週間チョッとになりました。雅楽や巫女舞、大神楽、獅子舞、奉納踊りや吊り物の準備や練習もいよいよ始まりました。

今回は吊り物でお餅を入れる俵つくりをご紹介いたします。

伝統を受け継ぐことから、昔ながらの道具を使っての手作りの俵つくりです。

藁すぼを取り除き藁の芯の藁しべを使います

錘に麻糸を巻く

餅俵を昔ながらの道具「アミタボ」を使って

藁を6~7本束ねて編む。これを81回繰り返す

蓆(むしろ)の出来上がり

筒状に仕上げます

右側がサンプルの見本です

押し切りで両端を整います

編んだ目の数を9で割った数に竹ヘラを使いわら縄を交互に通し縫いこむ

桟俵(さんたわら)を作ります

藁を織り込み、さんたわらを乗せ縄を通します

真ん中を束ね出来上がり

俵から出た藁しでや藁すぼを取り除き綺麗にします

10個の俵が出来上がりました・・・後は餅を入れるだけ

2012年8月4日(土)

砺波市 富山県花総合センターにて

今年の県民緑花カレッジの講座 『デジカメで撮る花の写真』を受講しています。今日で3回目(計3回開催)の最終回でした。真夏の猛暑の中、園内に咲いている花を撮ってきました。

今日の私のテーマとして、夏と花・・・・「猛暑に咲く花」を表してみました。

今年は開園25周年だそうです

園内に窓の開いたフレームがありました・・・・花を入れてみました

【せりこみ蝶六踊り】

2012年8月5日

魚津市 22m通り にて

じゃんとこい魚津まつりの一つのイベントとして8月5日の午後7時から9時30分までの2時間30分、魚津市内の22m通りにて『せり込み蝶六』踊り街流しが催されました。

この踊りは、江戸時代より伝えられる魚津を代表する民謡「魚津せり込み蝶六」で、その激しい音頭のリズムに合わせ、両手に持った扇子をまるで極楽蝶が舞っているように踊る姿は激しさの中に華麗さを見せる街流しです。当日は、各町内やグループ、市内企業より約3,500名による街流しがおこなわれ、各チーム趣向を凝らした衣装や踊りが

見られました。

動画:『せり込み蝶六』街流し

せりこみ蝶六