【鳥越城跡①】

鳥越城は、「百姓の持ちたる国」、「一向一揆 最後の砦」と言われ、1573年頃に加賀国白山麓の一向一揆の軍事拠点として、鈴木出羽守によって築城されています。

縄張りは、山頂にある本丸を中心とした5ヶ所の主要な郭と3ヶ所の腰曲輪から構成されていて、郭は本丸・二の丸・三の丸・後二の丸・後三の丸があり【連郭式城郭】という配置だそうです。

1582年、本能寺の変の約3か月前、鳥越城は柴田勝家らの猛攻よって落城、ここは、血で血を洗うような激しい戦いの果てに「百姓の持ちたる国」が終焉を迎えた場所なのです。

鳥越城落城後、大規模な残党狩りによって300余人の門徒が手取川で磔(はりつけ)にされた。その後も大規模な残党狩りによって、その後数年の間、白山麓の村々からは人の気配が無くなったと言われています。

★鳥越城跡①・・・鳥越城入口、出丸、あやめが池、土橋

★鳥越城跡②・・・桝形門、本丸門、本丸跡

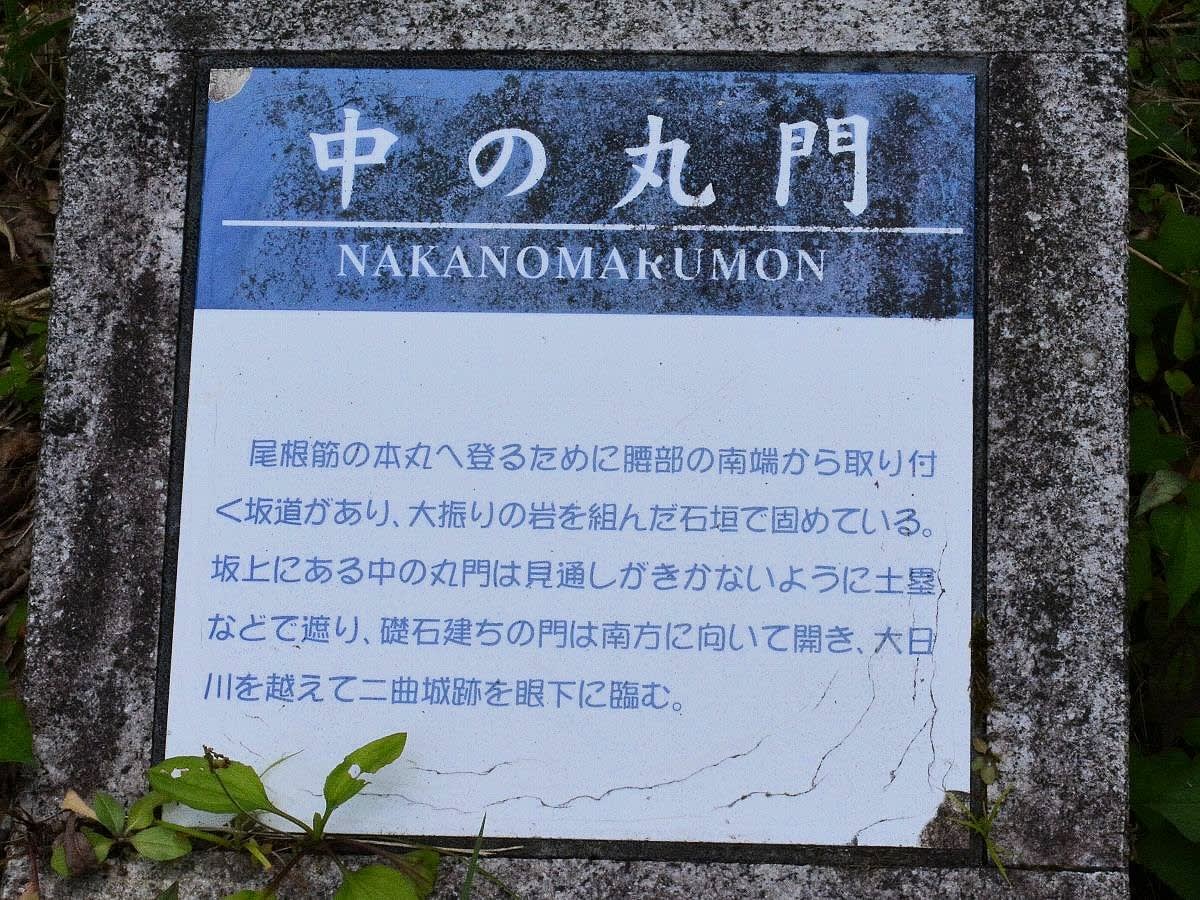

★鳥越城跡③・・・二ノ丸、中の門、後二ノ丸、後三ノ丸

◎2025年1月10日編集(2022年7月8日 撮影) 石川県にて 写真17枚

鳥越城跡 入口・・・令和4年8月4日(2022年)の大雨により土砂崩れが発生したため、鳥越城跡へは当分の間、登城できません。(2025年4月復旧予定)

鳥越城は、石川県白山市三坂町にある標高312mの城山山頂に築かれた中世の山城跡で、大日川対岸の山上にある附の二曲城とともに国史跡に指定されています。

鳥越城跡入口(現在地)~出丸~鳥越城本丸 へ

続日本百名城の認定書

【出丸跡】は、有事の際の最初の拠点です・・・中腹あたりにありました。石碑と祠と案内板

加賀一向一揆の最後のとりで・鳥越城址・・・石碑には「天正八年十一月落城」の文字が。築城の年ではなく落城の年が記されており、どこか寂しい気持ちにさせられます。

小さな祠

本丸跡の駐車場に着きました。

「加賀一向一揆500年記念碑」「一揆敗れて山河あり」と記され、 門徒が手取川で磔(はりつけ)にされる様子が彫られている・・・織田軍によりたちまち鎮圧されています。この際の織田軍の弾圧は苛烈を極め、門徒衆三百余人が磔に処せられています。

あやめが池

あやめが池と空堀

玉石敷園路・・・本丸、後二の丸の横にあります。

後二の丸空堀を跨ぐ土橋