【鹿島樹叢と宮崎海岸散策(その2)】

2011年9月18日(日)

県民カレッジ自遊塾 《越中の山野草と温泉を楽しもう》 23年度・第6回

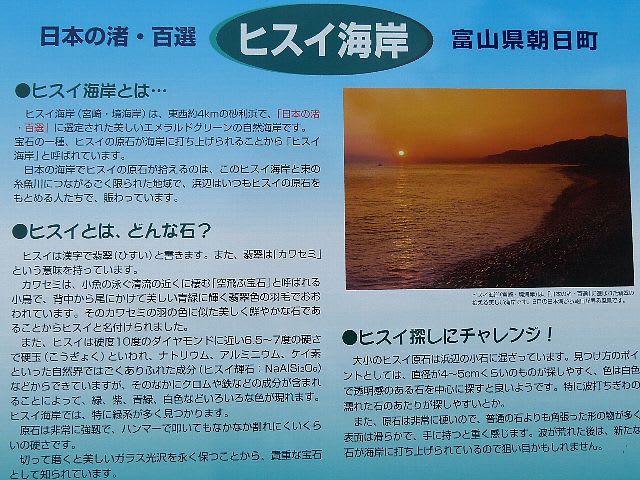

富山県:朝日町

その1 宮崎海岸散策

その2 鹿島神社から宮崎城跡

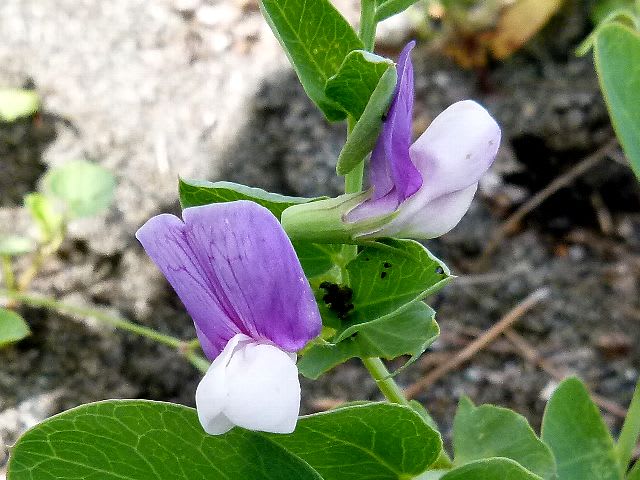

その3 城山の花

宮崎鹿島樹叢(じゅそう)・・・鹿島神社の社叢は、大雨後の土砂崩れから家や畑を守る保安林として保護されてきたため、今も自然のままのもりとなっています。

また、城山の山頂の宮崎城跡は木曽義仲に属する豪族宮崎太郎長康が北陸宮のために造営した御所で、宮崎城の元になります。

宮崎城跡は県下最古の山城の一つに数えられています。

『その2 鹿島神社から宮崎城跡』

◎宮崎海岸の散策を終え、これから鹿島樹叢の散策に入ります。

塾長から注意事項と鹿島樹叢の説明を聞く塾生の皆さん・・・後ろの山を登ります

◎右下の宮崎海岸よりスタート、途中鹿島神社、山の上園地そして右上の城山(宮崎城跡)まで行きました

◎鹿島神社横の旧8号線のトンネル跡・・・今は使われていません

◎鹿島神社・・・鹿嶋神社は、宮崎城の地に位置するところから、要害の鬼門よけと、屋根からの攻口を守る禁足地として境内の鹿島樹叢とともに、歴史の城将や加賀の前田氏に保護され、佐味郷(朝日町内)の守護神ともなっていた。現在は宮崎地区の氏神として祭られ、春の例祭には朝日町指定の無形文化財「稚児舞」が家々をまわる。

拝殿の木彫が素晴らしい!

朝日町の宮崎自然博物館は、宮崎城跡や宮崎鹿島樹叢(じゅそう)を中心とした、館のない野外自然博物館。自然、考古、歴史に関する数多くの資料があり、朝日ふるさと歩道が整備され、ハイキングコースとしても人気が高い

宮崎城跡は宮崎の南の城山(248m)にあった山城の跡。戦国 時代には越中と越後の攻防が繰り広げられた重要な 戦略拠点で、現在は公園として整備されています。宮崎鹿島樹叢は城山の北側斜面、海岸べりの鹿島神社の境内からその奥へと続くうっそうとした常緑広葉樹の原始林となっています

標高248.8mの城山山頂です

城山よりの眺め

◎北陸宮の御墳墓と後に見える宮崎太郎長康公供養塔です

◎宮崎鼻灯台