2011年10月27日

朝からお天気が良くて、ついつい小鳥を見に出かけました。

メジロやツグミ、エナガにヒヨドリそしてコゲラとシジュウカラなどに会ってきました。

メジロ

ツグミ

エナガ

ヒヨドリ(アケビの実を食べていました)

コゲラ

シジュウカラ(水浴び中)

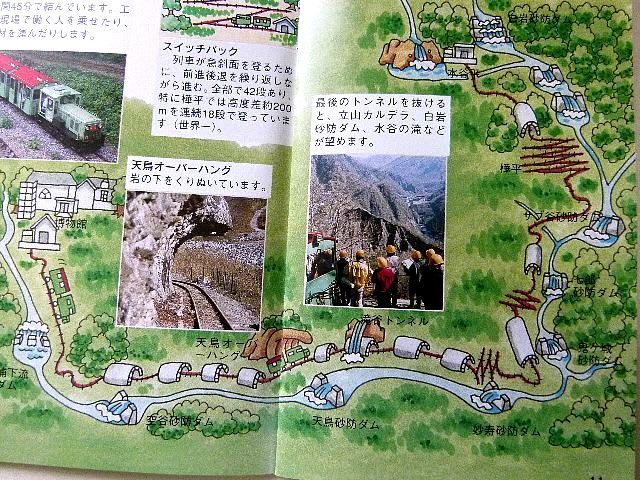

【立山カルデラ砂防(その3)】

2011年10月12日(水)

立山町 芦峅寺

その 1 博物館からトロッコ電車で水谷平まで

その 2 天涯の湯・白岩下流天望台・六九谷天望台・湯川12号砂防えん堤

その 3 どじょう池・立山温泉跡地・天涯の水から博物館まで

その 4 動画

【その 3 どじょう池・立山温泉跡地・天涯の水から博物館まで】

湯川12号砂防えん堤から立山温泉跡地に向かいました。立山温泉は1580年に発見され、最盛期の時期の夏場には500人もの客で賑わったこともあるそうです。昭和44年(1969)に大雨で登山道が流され、昭和48年に閉鎖、昭和54年に建物が焼却されました。今でも当時の浴槽跡やさび付いた金庫、かまどや炊事場が一部残っています。そして温泉跡の近くに堰止め湖のどじょう池もあります。

立山温泉跡地周辺の案内板

薬師堂跡の供養等

安政の災害時、温泉は数十mの土砂に埋まり、30余名が生き埋めになりました。

温泉跡地からどじょう池に向かう途中の湯川にかかる天涯の橋

木道を進むとどじょう池が見えてきます・・・紅葉に映えるどじょう池

途中景色・・・白樺の白とナナカマドの赤、モミジの黄と空の青

天蓋の橋から眺めた浄土山、竜王岳、鬼岳、獅子岳そして手前の鷲岳と湯川です

立山温泉跡地の図面

浴槽跡もありました

本館台所の炊事場跡のかまどとお釜

立山温泉跡地を後にして多枝原平(だしわらだいら)の天蓋の水に寄りました・・・美味しい水でした

多枝原平から見た鳶山と大鳶崩れと小鳶崩れです

カルデラからの帰りゲートを過ぎたところで跡津川断層があります・・・飛騨山地北部を走る活断層です

右側の崖の白い部分がかこう岩で右端の濃い茶緑色がれき層です

博物館に戻る途中、芳見橋(小見地区)から見た本宮砂防ダム(登録有形文化財)です

以上で今回の立山カルデラ砂防体験学を終わります。

【あぜのあかり・万燈と御陣乗太鼓(その4)】

第8回自遊塾講座

県民カレッジ自遊塾 『写真で綴る「絶景」富山の特等席めぐりⅢ』

2011年10月8日(土)~9日(日) 石川県輪島市:千枚田 輪島市内の民宿に宿泊

その1 上時国家と輪島の塩田そして千枚田へ

その2 千枚田の『あぜのあかり』と『御陣乗太鼓他』

その3 輪島の朝市

その4 門前・総持寺から能登金剛へ

『その4 門前・総持寺から能登金剛へ』

◎輪島の朝市を見た後、門前町の総持寺によりました。

「大本山總持寺祖院」が正式な名称です

三樹松関

経蔵(きょうぞう)

京都の銀閣寺、石山寺の多宝塔を思わせる美しいお堂です。修業僧が学習するための経典を保管して有ります

山門

空、無想、無作の三解脱に入るという意味から「三門」とも呼ばれています

法堂(大祖堂)

正式な名称は「法堂」ですが、總持寺では通称「大祖堂」と呼ばれています

境内のモミジ・・・紅葉が始まっていました

伝燈院

ここが總持寺開山瑩山禅師の霊廟です

境内にある稲荷堂です

『ご利益!!』・・・真っ赤な葉におみくじの影が・・・キツネの姿に見えました

◎能登金剛に向かう途中、阿岸にある奥能登最古の浄土真宗寺院の新巻山・本誓寺(ほんせいじ)に寄りました。

現存する本堂は、新潟から腕利きの棟梁大工を招いて、安永9年(1780)~寛政4年(1792の足掛け13年を要して再建、入り母屋造りの総茅葺き屋根の本堂は、屋根面積が約1100㎡あり全国の茅葺き屋根の寺院の中で3指に入っています

◎泣き砂の浜(琴ヶ浜)

泣き砂の浜 「琴ヶ浜(ことがはま)」 砂の上を裸足で歩くと「キュッキュッ」と 音がする鳴き砂の浜として有名な浜です

◎義経の舟隠し

義経の舟隠しは源義経が源頼朝から逃れる途中,舟を隠したといわれる入江です

◎能登金剛

石川県能登半島西岸の景勝地で、福浦(ふくら)港から北方の関野鼻(せきのはな)までの29キロメートルをいい、朝鮮半島の金剛山の景に匹敵することから名づけられたと言われます。

大自然の造形美:巌門

エメラルドグリーンの海水

遊覧船から見た巌門です

福良港の灯台(右側の白い木造の灯台です)と風力発電の風車

明治9年建造の日本で一番古い木造の灯台です

【あぜのあかり・万燈と御陣乗太鼓(その3)】

第8回自遊塾講座

県民カレッジ自遊塾 『写真で綴る「絶景」富山の特等席めぐりⅢ』

2011年10月8日(土)~9日(日) 石川県輪島市:千枚田 輪島市内の民宿に宿泊

その1 上時国家と輪島の塩田そして千枚田へ

その2 千枚田の『あぜのあかり』と『御陣乗太鼓他』

その3 輪島の朝市

その4 門前・総持寺から能登金剛へ

『その3 輪島の朝市』

朝のひと時

お店の準備も終わり、お客さんの来るまでのコーヒータイムです

坂道をリヤカーを押して朝市へ

これから準備に入ります

やはり魚関連のお店が多いですね

朝の買い物のおばあちゃん

三人のおばあちゃん

親子かな??

こんな売り子さんもいました

朝市通りの雰囲気です

その 4 に続きます。

【あぜのあかり・万燈と御陣乗太鼓(その2)】

第8回自遊塾講座

県民カレッジ自遊塾 『写真で綴る「絶景」富山の特等席めぐりⅢ』

2011年10月8日(土)~9日(日) 石川県輪島市:千枚田 輪島市内の民宿に宿泊

その1 上時国家と輪島の塩田そして千枚田へ

その2 千枚田の『あぜのあかり』と『御陣乗太鼓他』

その3 輪島の朝市

その4 門前・総持寺から能登金剛へ

『その2 千枚田の『あぜのあかり』と『御陣乗太鼓他』

◎あぜのあかりの落日

沢山のカメラマニアの人たちがカメラを構えていました

キャンドルに点灯され、輪島・和太鼓 虎乃介 の演奏が始まりました。

平成17年に「世界太鼓打ち比べコンテスト」で優勝し文部科学大臣賞を受賞したのを皮切りに、平成18年には、和太鼓の甲子園といわれる、「第8回日本太鼓ジュニアコンクール全国大会」に石川県代表として出場し、光栄にも優勝を手にする事ができ総務大臣杯を受賞をしています

YOU TUBE の動画をご覧ください

松明(たいまつ)の輪

御陣乗太鼓

樹の皮で仮面を作り、海藻を頭髪とし、太鼓を打ち鳴らしながら寝静まる上杉勢に夜襲をかけ、上杉勢は思いもよらぬ陣太鼓と奇怪きわまる怪物の夜襲に驚愕し、戦わずして退散したと伝えられています

千枚田のあぜのあかり

あぜのあかりの全景です

キャンドルの炎は浜風に揺らぎ幻想的なあかりになりました

翌日(10/9)の朝刊の記事です

その 3 に続きます。

【あぜのあかり・万燈と御陣乗太鼓(その1)】

第8回自遊塾講座

県民カレッジ自遊塾 『写真で綴る「絶景」富山の特等席めぐりⅢ』

2011年10月8日(土)~9日(日) 石川県輪島市:千枚田 輪島市内の民宿に宿泊

その1 上時国家と輪島の塩田そして千枚田へ

その2 千枚田の『あぜのあかり』と『御陣乗太鼓他』

その3 輪島の朝市

その4 門前・総持寺から能登金剛へ

今回の撮影会は世界農業遺産認定の『能登の里山里海』の輪島・千枚田で催される『あぜの万燈(あかり)』とステージイベントの石川県無形文化財の『御陣乗太鼓』の撮影会に行ってきました。

10月8日(土)午後5時~から催されるイベントの為、輪島市内の温泉民宿での宿泊となります。

コースとしては

第1日目 富山~氷見~羽咋(有料道路)~穴水~曽々木(上時国家)~千枚田~輪島(民宿)

第二日目 輪島(民宿)~輪島・朝市~門前(総持寺)~阿岸(本誓寺)~泣き砂海岸~ヤセの断崖~能登金剛~富山

『その1 上時国家と輪島の塩田そして千枚田へ』

◎上時国家

壇ノ浦の戦いで平家が滅亡したとき、大納言平時忠は能登に配流となり、その子 時国は近隣の村々300石を統治し、21代当主が現在に残る豪壮巨大な屋敷を築きました。

◎能登塩揚げ浜塩田

上時国家から千枚田に向かう途中、塩の駅 で揚げ浜塩田の伝統製法の実演をやっていたので、急遽立ち寄りました。

海水を砂地にまいてます

◎千枚田に到着しました

海に面して幅の狭い水田が段々状に続いて美しい模様をつくり出しています。

県内外から集まった452人の点灯ボランティアさんにより一個一個ロウソクがセットされます

あぜ道に3万本のロウソク(キャンドル)が設置されました

その 2 に続きます。