【日本のチョウ(蝶) シリーズ】

今までに出会ったチョウ(蝶)たちをまとめてみました。

☆日本のチョウ(蝶) ベース 現在 145種類

☆アゲハチョウ科の仲間たち 17種類

☆シロチョウ科の仲間たち 14種類

☆シジミチョウ科の仲間たち(3ファイル) 40種類

☆タテハチョウ科の仲間たち(4ファイル) 55種類

☆セセリチョウ科の仲間たち 19種類

【日本のチョウ(蝶) シリーズ】

今までに出会ったチョウ(蝶)たちをまとめてみました。

☆日本のチョウ(蝶) ベース 現在 145種類

☆アゲハチョウ科の仲間たち 17種類

☆シロチョウ科の仲間たち 14種類

☆シジミチョウ科の仲間たち(3ファイル) 40種類

☆タテハチョウ科の仲間たち(4ファイル) 55種類

☆セセリチョウ科の仲間たち 19種類

【セセリチョウ科の仲間たち】

今まで出会ったチョウ目 セセリチョウ科 セセリチョウ亜科の仲間たちです。

◎2024年5月28日 編集 19種類 アオバセセリ亜科(2) チャマダラセセリ亜科(3) チョウセンキボシセセリ亜科(1) セセリチョウ亜科(13)

☆キバネセセリ(黄翅挵)・・・セセリチョウ科 アオバセセリ亜科。★★★☆☆。全身が一様に黄褐色のセセリチョウ。太い胴体と大きな複眼を持つ。触角はセセリ特有のかぎ状であるが、先端がやや長く伸びる。

☆アオバセセリ(青翅挵)・・・セセリチョウ科 アオバセセリ亜科。★★★☆☆。セセリチョウとしては日本国内で唯一青色の翅を持つ種である。地色はひかえめな緑で、後翅にオレンジ色のアクセントを持った、大きく美しいセセリチョウ。

☆ダイミョウセセリ(大名挵)・・・セセリチョウ科 チャマダラセセリ亜科。★☆☆☆☆。地方によって翅のもように違いがあり、東京付近には白帯がはっきりしない「関東型」が、大阪付近には白帯が明瞭な「関西型」が多い。

☆チャマダラセセリ(茶斑挵)・・・セセリチョウ科 チャマダラセセリ亜科。絶滅危惧IB類★★★★★。前翅先端は鋭角的で、とくに雄ではそこに香鱗を持ち先端が反りかえる。前翅中央部と、細かい毛が生えた翅外縁には白斑が多く付き、斑模様となる。

☆ミヤマセセリ(深山挵)・・・セセリチョウ科 チャマダラセセリ亜科。★★☆☆☆。小型のセセリチョウで、翅の表面は茶褐色で、前翅に紫灰色の樹皮模様があり、後翅の外半部に黄橙色の小斑が多数あります。メスは、前翅端の白色部が発達していて、オスよりも美しい。

☆ギンイチモンジセセリ(銀一文字挵)・・・セセリチョウ科 チョウセンキボシセセリ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。全体的に一様な褐色~黄土色であるが、後翅裏に翅の付け根から外縁に向かって、和名の由来となっている一条の銀帯が入るのが目立つ。

☆ホソバセセリ(細翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★☆☆☆。茶褐色で、後翅に白い斑紋がたくさんあるセセリチョウ。やや南方系で、西南日本に多い。

☆ホシチャバネセセリ(星茶翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。絶滅危惧IB類★★★★★。翅表は茶褐色で前翅には白色の点列がある。裏面は後翅が黄褐色で前後翅ともに白色の点列がある。

☆コチャバネセセリ(小茶翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★☆☆☆。翅の裏面は、くすんだ黄褐色で、黒い筋があるセセリチョウ。ササのはえている林の周辺でよく見られる。

☆ヒメキマダラセセリ(姫黄斑挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★☆☆☆。赤みがかった黄色の小型のセセリチョウ。コキマダラセセリに近縁で、濃褐色の地色に乗る斑紋は黄色っぽい橙色。

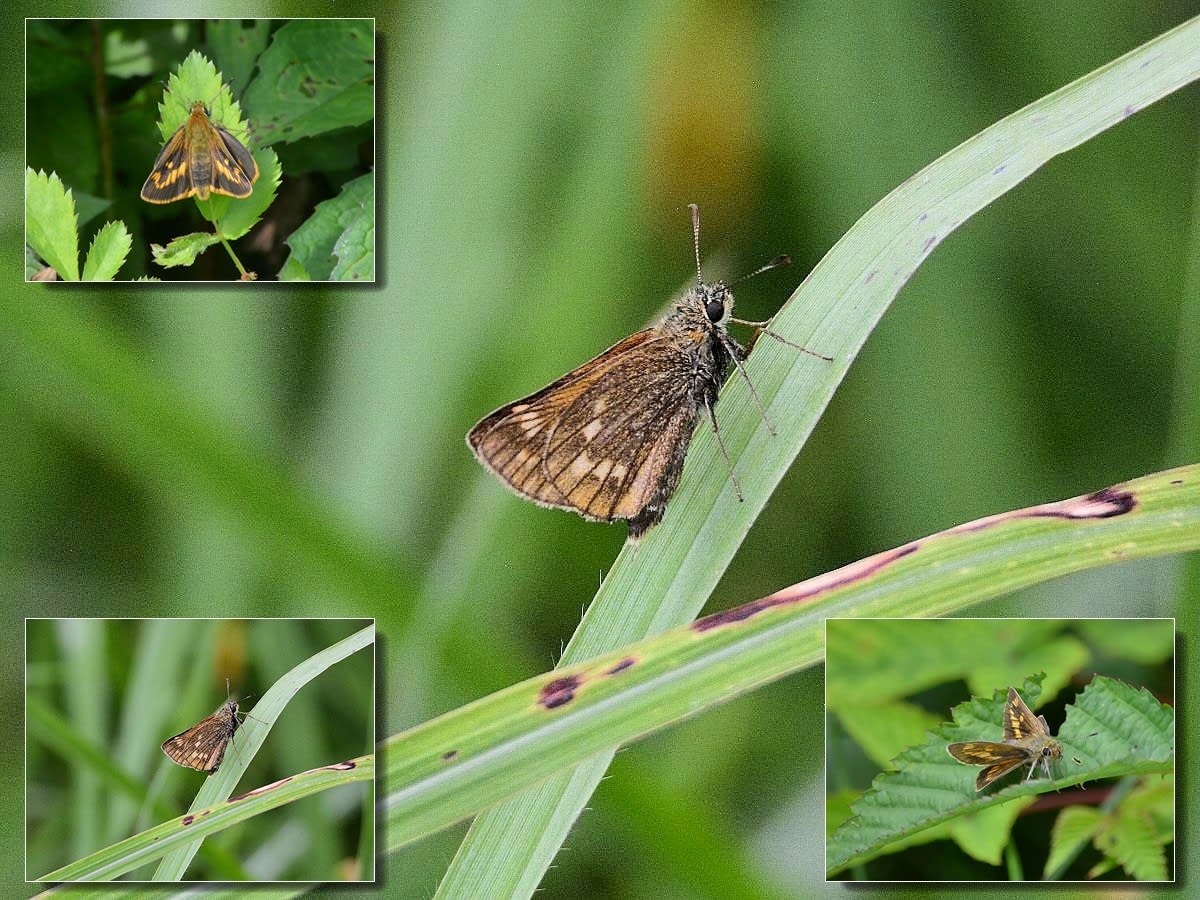

☆コキマダラセセリ(小黄斑挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★★☆☆。北海道から本州の山地や林縁などで見られるセセリチョウの仲間です。翅の裏側は山吹色で、表側は、オスではオレンジ色の地色に黒い縁取り、メスでは茶褐色の地色に黄色の斑が見られます。

☆アカセセリ(赤斑挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。絶滅危惧IB類★★★★★。翅の裏側は山吹色で、後翅には黄色斑が数個みられますが不明瞭な場合があります。表側は、橙黄色の地色ですが、オスでは前翅中央に黒っぽい明瞭な性標が走っています。

☆キマダラセセリ(黄斑挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★☆☆☆。オレンジ色~茶褐色の斑模様を持つセセリチョウ。原っぱや河原、林の周辺などで見られる。

☆スジグロチャバネセセリ(條黒茶翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。近似種のヘリグロチャバネセセリに非常によく似ています、ヘリグロの方は、比較的低地にもいることがあります。どちらの種も、裏面に支脈に沿った黒い線が目立つセセリです。

☆ヘリグロチャバネセセリ(縁黒茶翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★★☆☆。地色が淡く、外縁の黒褐色帯もうすい。♂♀は斑紋の差が少なく、♀はやや黒褐色帯が明瞭になる。前翔長10mm程 翔裏面は黄橙色の地に黒の翔脈が目立つ。

☆イチモンジセセリ(一文字挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★☆☆☆☆。茶色くて、後翅に白い斑点がつながった一文字模様を持つセセリチョウ。

☆オオチャバネセセリ(大茶翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★★☆☆。茶色いセセリチョウ。翅の裏側は薄茶色の地色に白銀の斑点が見られますが、イチモンジセセリでは、後翅の白銀模様が一列に並ぶのに対して、本種ではジグザクになります。

☆ミヤマチャバネセセリ(深山茶翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★★★☆☆。近似種とは、もっぱら後翅裏の銀紋で区別する。本種は銀紋が大きく鮮やかであることで、他種と識別できる。後翅の中央の白斑があるだけでとても魅力的に感じます。

☆チャバネセセリ(茶翅挵)・・・セセリチョウ科 セセリチョウ亜科。★☆☆☆☆。茶色いセセリチョウ。イチモンジセセリに似るが、後ばねの白紋は小さくて目立たず、またイチモンジセセリのように一直線状にはならない。

【タテハチョウ科の仲間たち(4)】

☆タテハチョウ科の仲間たち(1) 15種 テングチョウ亜科、マダラチョウ亜科、ドクチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(2) 11種 イチモンジチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(3) 15種 タテハチョウ亜科、コムラサキチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(4) 14種 ジャノメチョウ亜科

◎2024年5月1日 編集 14種類・・・ジャノメチョウ亜科(14)

☆ジャノメチョウ(蛇目蝶)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★★☆☆☆。葉にとまったり、花で吸蜜していることが多いが、落ち着きがなく、人の気配に敏感で近づこうとするとすぐ飛び立ってしまう。

☆キマダラモドキ(擬黄斑)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。翅裏の模様はサトキマダラヒカゲ・ヤマキマダラヒカゲと似るが、翅が丸い・前翅中室が大きい・後翅後縁の翅脈配列が前二種と違うなど構造的な差が大きい。

☆オオヒカゲ(大日陰)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★★★☆☆。淡褐色で、後翅の眼状紋が目立つ、大型のジャノメチョウの仲間。山地性で、湿地のある疎林で見られるが、分布は限定される。近年、特に生息地が減っている。

☆ツマジロウラジャノメ(褄白裏蛇目)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類★★★★☆。翅は黒褐色で、翅表には前翅に1個、後翅に2個の不明瞭な眼状紋があり、前翅には中央で切れる白色帯がある。後翅裏面には6個の眼状紋がある。

☆クロヒカゲ(黒日陰)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★☆☆☆☆。翅の裏側は黒褐色の地色に白線と大小の蛇の目模様が見られます。表側は黒褐色の地色に小さな蛇の目模様があります。

☆サトキマダラヒカゲ(里黄斑日陰)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★☆☆☆☆。本種は、後翅裏面基部の3つの紋のうち一番下の紋がくっ付いて直線状と、外縁に並ぶ眼状紋の黄色部が広い。翅の裏側は白と黄と黒の入り交じった文様で、蛇の目模様が並んでいます。

☆ヤマキマダラヒカゲ(山黄斑日陰)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★★☆☆☆。陽光を避けて曇天や夕刻によく飛びまわるヒカゲチョウの中で、山(ヤマ)で多く見られ、黄色の斑(キマダラ)模様があるので命名されました。

サトキマダラとヤマキマダラの相違点(参照)

☆ヒメキマダラヒカゲ(姫黄斑日陰)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★★☆☆☆。翅にヘビの目玉に似た丸い紋(蛇の目)があることで命名されたジャノメチョウの仲間で、小さく愛らしいので姫(ヒメ)、また黄色の斑(キマダラ)模様があるのにちなんで命名されました。

☆ヒメジャノメ(姫蛇目)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★☆☆☆☆。コジャノメに似るが、本種の方がはねの地色が明るいこと。草原や林の周辺で見られる薄茶色の地味なチョウ。はねの裏面に白い帯と目玉模様を持つ。

☆コジャノメ(小蛇目)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★★☆☆☆。はねの裏面に白い帯と目玉模様を持つ、茶灰色の地味なチョウ。翅裏の地色は本種の方がヒメジャノメに対し、暗色である。

☆クロコノマチョウ(黒木間蝶)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★★☆☆☆。はねの端が角張り、突起状になっている、こげ茶色の大きなチョウ。はねの裏面は枯葉に似ていて、とまると見つけにくい。

☆ベニヒカゲ(紅日陰)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。準絶滅危惧(本州)★★★☆☆。黒褐色で、前翅に橙赤色の帯があり、帯の中には黒い眼状紋が並ぶ。本州では、中部地方以北に分布し、おもに標高1200m以上の亜高山帯に生息する。

☆クモマベニヒカゲ(雲間紅日陰)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。北海道・本州(中部地方以北)本州では高山チョウとして知られる。ベニヒカゲとは、後翅(はね)の裏側に白い帯があることと、縁毛が白く目立つことで見分けられます。

メスは橙色帯が淡色で幅広く、その中の眼状紋の中心に小さな白点があります。(上段:♂、下段:♀)

☆ヒメウラナミジャノメ(姫裏波蛇目)・・・タテハチョウ科 ジャノメチョウ亜科。★☆☆☆☆。はねの裏面には細かい波形のもようがある。後翅裏面の目玉模様は、左右各5つずつ。草原や林の周辺で広く見られる普通種。人家周辺にも多い。

【タテハチョウ科の仲間たち(3)】

☆タテハチョウ科の仲間たち(1) 15種 テングチョウ亜科、マダラチョウ亜科、ドクチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(2) 11種 イチモンジチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(3) 15種 タテハチョウ亜科、コムラサキチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(4) 14種 ジャノメチョウ亜科

◎2024年5月1日 編集 15種類・・・タテハチョウ亜科(11)、コムラサキチョウ亜科(4)

☆コヒョウモンモドキ(小擬豹紋)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。絶滅危惧IB類★★★★☆。本州の関東地方から中部地方の山地帯〜亜高山帯山地の林縁や林間の明るい草原に生息する。

☆サカハチチョウ(逆八蝶)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★★☆☆☆。翅にある逆八の字が名前の由来です。夏型は、濃茶色地に白の一文字模様で、イチモンジチョウを小さくしたような感じ。

☆キタテハ(黄立翅)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★☆☆☆☆。黄色地に黒い紋があるタテハチョウ。初夏から真夏にかけて現れる夏型(地色が黄色っぽい)と、秋に現れてそのまま越冬する秋型(地色がオレンジっぽい)がある。

☆シータテハ(C立翅)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★★★☆☆。翅の裏、後翅に小さなC字模様がある。黄橙色地に黒い紋があるタテハチョウ。キタテハに似るが、本種の方が翅の外縁の凹凸が激しい。

☆ヒオドシチョウ(緋縅蝶)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★★☆☆☆。鮮やかなオレンジ色に黒い紋があるタテハチョウです。6月頃に新鮮な成虫を見かけますが、その後は休眠してしまい、次に現れるのは翌春になります。

☆エルタテハ(L立翅)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★★★☆☆。翅の裏側は目立たない地味な色をしていますが、白くLの字が見えるのが特徴です。表側は、褐色の地に黒斑と白斑が目立ちます。

☆キベリタテハ(黄縁立翅)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★★★☆☆。翅の表面は濃いチョコレート色で,外縁に淡黄色の帯があるためこの名がつきました。本州ではシラカバ,ダケカンバのある1000~2000mの地帯にすんでいます、露岩地や地表に止まります。

☆ルリタテハ(瑠璃立翅)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★☆☆☆☆。濃い黒褐色の翅の表面に「瑠璃」の和名通りの鮮やかな水色の帯模様が入るのが特徴です。この帯模様は前翅の先端部で切れ、白い斑点がついています。

☆クジャクチョウ(孔雀蝶)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★★☆☆☆。の通り翅の表側にクジャクの飾り羽のような大きな目玉模様(眼状紋)を持っています。一方翅の裏側は褐色で、表側のような鮮やかさはありません。

☆アカタテハ(赤立翅)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★☆☆☆☆。翅の裏側は目立たない地味な色をしていますが、表側は、赤褐色地に黒い斑紋があり、前翅には白斑紋も見られます。

☆ヒメアカタテハ(姫赤立翅)・・・タテハチョウ科 タテハチョウ亜科。★☆☆☆☆。翅を立ててとまる蝶という意味で命名されたタテハチョウの一種で、その中でも赤(アカ)色っぽく、アカタテハに比べて、やや小さく愛らしいので姫(ヒメ)が付きました。

☆コムラサキ(小紫)・・・タテハチョウ科 コムラサキ亜科。★★☆☆☆。翅の裏側は、褐色の地に、前翅には黄褐色と黒の斑模様があり、後翅には赤褐色の線も見られます。翅の表側は、茶褐色の地にオスではオレンジ色の帯が目立ちますが、見る角度によっては紫色に光って見えます。

☆クロコムラサキ(黒小紫)・・・タテハチョウ科 コムラサキ亜科。★★★★☆。通常型では翅表の黄色紋ですが、黒色型は斑が白色に、褐色の地色が黒褐色になるため、構造色の紫がしまって見えるためにより美しく感じられます。

☆オオムラサキ(大紫)・・・タテハチョウ科 コムラサキ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。オスの翅の表面は光沢のある青紫色で美しい。メスはオスよりひと回り大きいが、翅に青紫色の光沢はなくこげ茶色をしている。

☆ゴマダラチョウ(胡麻斑蝶)・・・タテハチョウ科 コムラサキ亜科。★★☆☆☆。翅は前後・表裏とも黒褐色の地に大きな白斑や帯模様が散在しており、和名もここに由来する。口吻が橙色をしている以外は全身が白黒二色で構成されている。

【タテハチョウ科の仲間たち(2)】

☆タテハチョウ科の仲間たち(1) 15種 テングチョウ亜科、マダラチョウ亜科、ドクチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(2) 11種 イチモンジチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(3) 15種 タテハチョウ亜科、コムラサキチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(4) 14種 ジャノメチョウ亜科

◎2024年5月1日 編集 11種類・・・イチモンジチョウ亜科(11)

☆オオイチモンジ(大一文字)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類★★★★☆。翅の表側は、黒褐色の地色で、前翅には白斑、後翅中央部には白帯、外縁部は瑠璃色に輝き、羽を開いているときには、1本の帯のように見えます。

☆イチモンジチョウ(一文字蝶)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★☆☆☆。前翅から後翅を通り、反対側の前翅にかけて名の通り一条の白斑列が並ぶ。近縁種にアサマイチモンジがあるが、前翅中室の白紋が消えかかることなどで区別できる。

☆アサマイチモンジ(浅間一文字)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★★☆☆。前翅から後翅を通り、反対側の前翅にかけて名の通り一条の白斑列が並んでいます。イチモンジチョウによく似ていますが、前翅の白紋の現れ方をよく見ると見分けられます。

☆コミスジ(小三條)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★☆☆☆☆。春から秋まで、林縁や都市郊外などでも普通に見られる小さめのタテハチョウです。翅の裏側は茶色地に白線が入り、表側は濃茶色地に三本の白い帯が目立ちます。

☆ホシミスジ(星三條)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★★☆☆。濃茶色地に三本の白い帯を持つやや小さめのタテハチョウ。近縁種のコミスジに似るが、1本目の帯が白色紋列になっていることで区別できる。

☆ミスジチョウ(三條蝶)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★★☆☆。濃茶色地に三本の白い帯を持つタテハチョウ。近縁種のコミスジ、ホシミスジ、オオミスジに似るが、本種は1本目の帯がスッキリとした直線状。

☆オオミスジ(大三條)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★★☆☆。翅の裏側は茶色地に白線が入り、表側は濃茶色地に三本の白い帯が目立ちます。幼虫は、バラ科植物(モモ、ウメ、アンズなど)を食べます。食樹はウメ、アンズ、スモモなどである。

☆フタスジチョウ(二條蝶)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★★☆☆。ミスジチョウの仲間に似るが、後翅の白帯が1本であることで容易に区別される。色彩や斑紋は雌雄ほとんど同様で、雌は雄に比べてやや翅形が丸く幅広く、白斑、白帯ともに大きく幅広い。

☆イシガケチョウ(石崖蝶)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★☆☆☆☆。本州・四国・九州・沖縄で近畿地方以西で見られる南方系の蝶です。白地に、黒色の細かい筋模様が複雑に走る翅を持ったタテハチョウの仲間で、前翅が尖り、後翅には尾状突起があります。

☆カバタテハ(蒲立翅)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★★★☆。日本では、迷蝶として扱われていますが、近年沖縄県八重山諸島の西表島や竹富島などに定着したようです。多化性で、これらの島では1年中見ることが出来るタテハチョウの一種です。

☆スミナガシ(墨流)・・・タテハチョウ科 イチモンジチョウ亜科。★★★☆☆。その黒い翅が墨流しを連想させるところからこの和名がついた。口吻(こうふん)は紅色で他に類例がない。

【タテハチョウ科の仲間たち(1)】

☆タテハチョウ科の仲間たち(1) 15種 テングチョウ亜科、マダラチョウ亜科、ドクチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(2) 11種 イチモンジチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(3) 15種 タテハチョウ亜科、コムラサキチョウ亜科

☆タテハチョウ科の仲間たち(4) 14種 ジャノメチョウ亜科

◎2024年5月1日 編集 15種類・・・テングチョウ亜科(1) マダラチョウ亜科(4) ドクチョウ亜科(10)

☆テングチョウ(天狗蝶)・・・タテハチョウ科 テングチョウ亜科。★★☆☆☆。てんぐのように顔の先が尖っている茶色っぽいチョウ。羽根の表面にはオレンジ色の紋がある。鼻のように見えるのは、下唇ひげ(パルピ)という部分。

☆アサギマダラ(浅黄斑)・・・タテハチョウ科 マダラチョウ亜科。★★☆☆☆。濃茶色地に青白い斑紋があるアゲハチョウよりも大きなチョウで、斑紋部分は半透明です。胴体もまだら模様になっていて、本州・九州・四国で唯一見られるマダラチョウの仲間です。

☆リュウキュウアサギマダラ(琉球浅黄斑)・・・タテハチョウ科 マダラチョウ亜科。★☆☆☆☆。奄美諸島や南西諸島等(沖縄県)の海岸の林や山地などで見られるマダラチョウの仲間です。翅の裏側と表側は黒褐色の地に浅葱(アサギ)色の斑模様が見られます。

☆スジグロカバマダラ(條黒樺斑)・・・タテハチョウ科 マダラチョウ亜科。★★☆☆☆。宮古諸島以南ではほぼ1年中見られるマダラチョウの仲間です。翅の裏側と表側は樺(カバ)色の地に、黒縁があり、前翅の先端に白い斑模様が見られますが、筋が黒いのが特徴です。

☆オオゴマダラ(大胡麻斑)・・・タテハチョウ科 マダラチョウ亜科。★★★☆☆。八重山諸島等ではほぼ1年中、海岸林、平地、山地などで見られる大型のマダラチョウの仲間です。翅の裏側と表側は白地に、黒い筋と斑模様が見られます。日本で見られる最も大型の蝶の一つです。

☆コウゲンヒョウモン(ヒョウモンチョウ)(高原豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類★★★☆☆。翅表は橙黄色で,雌では黄色みを帯び黒色斑が多い。後翅裏面には複雑な斑紋があり,基半部は黄緑色,外半部は紫褐色を帯びる。

☆コヒョウモン(小豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★★★☆☆。前翅外縁だけは直線状となるヒョウモンチョウに対し、本種は前翅外縁も丸い。また、前翅表の外縁に沿って並ぶ2列の黒斑のうち後角の2つはくっついている。

☆ミドリヒョウモン(緑豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★★☆☆☆。他のヒョウモン類とくらべると、オレンジ色の鮮やかさがやや少ないヒョウモンチョウ。後翅の裏面に白と黄緑色の帯がある。オスには前翅の表側に性標が3本みられます。

☆メスグロヒョウモン(雌黒豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★★☆☆☆。雄と雌では色合いが大きく異なり、雄の翅の裏側は、後翅に薄黄色地に茶色の線と赤褐色の帯が見られます。翅の表側は、褐色の地に黒斑がはっきりしています。雌は翅の裏側は緑がかった地色に黒帯と白帯、翅の表側は、黒褐色の地色に白帯と白斑が目立ち、全く別種かと見間違えるほどです。

☆ウラギンスジヒョウモン(裏銀條豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類★★★☆☆。翅の裏側は、黄褐色の地に前翅には黒斑と白斑列、後翅には、中央に白色斑列があり、銀色の筋のようにも見えます。

☆オオウラギンスジヒョウモン(大裏銀條豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★★★☆☆。後翅の裏面に白色紋列と褐色の帯があるヒョウモンチョウ。前翅の先端がやや突出している。

☆ギンボシヒョウモン(銀星豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★★★☆☆。裏の前翅は表と似ていますが後翅は黄褐色~黄緑褐色で、銀白色の斑紋が全体に散らばっています。裏側の後翅前縁に現れる銀白紋の数は4つでウラギン、オオウラギンは5つです。

☆サトウラギンヒョウモン(ウラギンヒョウモン)(里裏銀豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★★★☆☆。裏側は、緑がかった褐色の地に白銀の斑模様が、後翅亜外縁には褐色の紋が並んでいます。翅の表側は、褐色の地に黒斑(彪紋)が見られます。雄は性標2本です。

※ウラギンヒョウモンはサトウラギンヒョウモンとヤマウラギンヒョウモンと2種であることが発表された。

☆クモガタヒョウモン(雲形豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★★★☆☆。オス(♂)は前翅表の内側に近い翅脈に沿って1本の黒条の性標が現れます。メス(♀)では前翅の翅頂付近に白色の三角斑があります。

☆ツマグロヒョウモン(褄黒豹紋)・・・タテハチョウ科 ドクチョウ亜科。★☆☆☆☆。メスの前翅の端を意味する褄(ツマ)が黒(クロ)色になっている、彪紋(ヒョウモン)蝶という意味で名付けられました。雄の翅の表側はヒョウモンチョウ類に典型的な豹柄だが、後翅の外縁が黒い。

【シジミチョウ科の仲間たち(3)】

☆シジミチョウ科の仲間たち(1) 11種 ウラギンシジミ亜科、アシナガシジミ亜科、シジミチョウ亜科

☆シジミチョウ科の仲間たち(2) 11種 シジミチョウ亜科

☆シジミチョウ科の仲間たち(3) 18種 シジミチョウ亜科 ミドリシジミ類 ゼフィルス(日本には25種が存在しています)

◎2024年5月1日 編集 18種類・・・シジミチョウ亜科 ミドリシジミ類 ゼフィルス(18/25)

☆ウラゴマダラシジミ(裏胡麻斑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★☆☆☆。翅の裏は灰白色で、縁に沿って2列の黒紋列がある、やや大型のシジミチョウ。翅表はやや光沢のある灰青色で紫青色の大きな紋がある。

☆ウラキンシジミ(裏金小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。翅裏が金色であるため「ウラキン」と名づけられたが、個体による明暗の変異が大きい。金色は通常はオスのほうが暗いとされる。

☆オナガシジミ(尾長小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。名の通り、少し長めの尾状突起を持つ。翅裏は灰白色に濃灰の斑紋で、後翅後縁がオレンジ色になり、尾状突起の先端は白くなる。後翅裏のオレンジ斑が前翅に続く点。

☆ウスイロオナガシジミ(薄色尾長小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。翅の裏面は灰白色で、灰褐色の斑紋があるシジミチョウ。尾状突起が長く、その付け根のあたりに朱色紋がある。翅の表面は暗い灰色。

☆ミズイロオナガシジミ(水色尾長小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★☆☆☆。翅の裏面は灰白色で、後翅のVサイン模様と長い尾状突起が目立つシジミチョウ。翅の表面は暗い灰色。

☆ウラミスジシジミ(裏三條小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。別名:ダイセンシジミ(大山小灰)。★★★☆☆。赤褐色地に、白く細いラインがはいったはねを持つシジミチョウ。はねの表は周囲が黒褐色で、中央部は青紫色に輝く。

☆アカシジミ(赤小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★☆☆☆。翅の色は雌雄とも橙色で、翅裏には白帯で縁取られた黄褐色の帯が縦に入る。後翅肛角にある1対の尾状突起は黒く、先端が白くなる。雌は雄に比べ前翅の外縁がやや丸みを帯びる。

☆ウラナミアカシジミ(裏波赤小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★☆☆☆。翅の裏がオレンジと黒のきれいな縞模様(ゼブラ模様)になったシジミチョウ。翅の表はオレンジ色で、縁が黒くなっている。雄の表は目立った斑紋はないが、雌の前翅表の翅頂付近には外縁に沿って黒斑があります。

☆ムモンアカシジミ(無紋赤小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★★☆。はねの地色は橙(だいだい)色、日本産のほかのアカシジミ類(アカシジミ、ウラナミアカシジミ)に比べて、はねの斑紋(はんもん)が目だたないので、この和名がある。

☆アイノミドリシジミ(阿伊努緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。翅の裏側は薄茶色地に白線が入り後翅下に橙紋が見られます。翅の表側はオスでは青緑色に輝きメスは黒褐色の地に前翅に赤斑や青色斑が見られます。また、尾状突起も目に付きます。

☆メスアカミドリシジミ(雌赤緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。オスの占有活動は顕著。卵は,比較的位環境にある枝などに産まれる。雌(メス)の開翅時に赤(アカ)っぽく見えるミドリシジミ(雄の翅の表側が緑色に輝く)の仲間ということから命名されました。

☆ミドリシジミ(緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★☆☆☆。オスのはねが緑色に輝く美しいシジミチョウ。メスのはねは黒地で、青い紋のあるもの、赤い紋のあるもの、紋のないものなど、個体変異がある。

☆ヒサマツミドリシジミ(久松緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★★☆。メスアカ同様翅裏が灰色で、影のような濃灰色の帯を翅内側に持った白帯が縦に走る。本種はこの白帯が後翅肛角の赤斑で1度折り返しV字状となる。また本種の方が赤斑は目立たない。

☆オオミドリシジミ(大緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★☆☆☆。オスのはねが青緑色に輝く美しい。メスのはねは黒い。オスの翅は細い黒の縁どりのあるメタリックブルーで美しい。メスは暗い茶色で地味。翅の裏は灰白色で、後翅の下部にオレンジ色の斑紋がある。

☆ジョウザンミドリシジミ(定山緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。きらめく羽を持ち翅の裏側は、薄茶色地に白線が入り、後翅下に橙紋が見られます。また、長い尾状突起が目に付きます。翅の裏側は、オスでは青緑色に輝き、メスは茶褐色で前翅に白斑が見られます。

☆エゾミドリシジミ(蝦夷緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。翅裏は灰色地で、暗灰色の縁取りを持つ白帯が縦に走る、雄の翅表の光沢は青みが強く。特にジョウザンミドリシジミと似るが、本種の方が尾状突起が短く、前翅から後翅肛角にかけての白帯は等幅。

☆フジミドリシジミ(富士緑小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。ゼフィルスと呼ばれる一群の1種。日本産ミドリシジミのうちではオスは翅表が最も青に近い。翅裏は他の多くのミドリシジミ類と違い白色で濃淡の帯を持つ。

ミドリシジミ系の4型・・・A型:橙斑・アイノ、メスアカ、ミドリなど。 B型:青斑・アイノ、ミドリなど。 O型:無紋・アイノ(稀)、ミドリなど。 AB型:橙斑と青斑・アイノ、ミドリなど。 淡灰色の斑紋・ミドリ、クロ、など。

☆ウラクロシジミ(裏黒小灰)・・・シジミチョウ亜科 ゼフィルス。★★★☆☆。尾状突起はあるが舌状部を持たない変わった形の翅を持つ。オスの翅表は真珠のような輝きを持つが、メスは茶褐色地に灰青白色の斑紋があるのみ。翅裏は濃淡二色の縦帯が通り、外縁部には黒斑が並ぶ。

【シジミチョウ科の仲間たち(2)】

☆シジミチョウ科の仲間たち(1) 11種 ウラギンシジミ亜科、アシナガシジミ亜科、シジミチョウ亜科

☆シジミチョウ科の仲間たち(2) 11種 シジミチョウ亜科

☆シジミチョウ科の仲間たち(3) 18種 ミドリシジミ類 ゼフィルス(日本には25種が存在しています)

◎2024年5月1日 編集 11種類・・・シジミチョウ亜科(11)

☆シルビアシジミ(シルビア小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。絶滅危惧ⅠB類★★★★☆。 オスの翅の表面は、青色。メスは、褐色か、濃い青がわずかに入ります。普通に産する近似種のヤマトシジミとは、前ばねの裏面の中室内に黒点のないこと。

☆ルリシジミ(瑠璃小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★☆☆☆☆。林の周囲をせわしなく飛ぶ、白っぽいシジミチョウで翅の表面は水色~明るい青紫色です。地面で吸水したり、花で吸蜜することが多い。

☆スギタニルリシジミ(杉谷瑠璃小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★★★☆☆。早春に年1回だけ成虫が出現する「スプリング・エフェメラル(春のはかない命)」蝶の一つです。翅の表側は、オスではやや暗い紫青色で、狭い外縁の黒帯がありますが、メスでは、少し輝く紫青色です。

☆ツバメシジミ(燕小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★☆☆☆☆。後翅にある尾状突起にちなんで「ツバメ」の名がついた。後翅裏面には、オレンジ色の紋を持つ。翅の表はオスが青紫色、メスが黒色。

☆クロツバメシジミ(黒燕小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。表は黒褐色で後翅の亜外縁に弦月形の青白斑列があります。裏の地色は淡黄褐色または灰白色で、数本の黒点列が並び、後翅の肛角部分付近に赤斑が現れます。後翅の翅脈端には短い尾状突起がある。

☆ゴマシジミ(胡麻小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類★★★★☆。翅表は黒褐色で,前後翅ともに外縁部を除き青藍色を帯びることが多いが、その広さは変異が著しい。裏面は褐色ないし灰白色地に黒色小斑があるが、変異が多く、地色が濃色のものは黒色斑の周囲が淡色になる。

☆オオゴマシジミ(大胡麻小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。準絶滅危惧★★★★☆。ヒメシジミの仲間で、翅表は灰色地に水色の光沢があり、前翅にはさらに黒斑が散在する。翅裏は一般的な灰色地に多くの黒斑というスタイル。

☆オオルリシジミ(大瑠璃小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。絶滅危惧ⅠA類★★★★☆。翅裏は灰色地で大きい黒斑が外縁に沿って並び、後翅にはさらにオレンジ色の斑紋が加わる。尾状突起はない。

☆ヒメシジミ(姫小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。オスは、翅の表面が青色で、翅の裏面は灰色地に黒紋があり、外縁沿いに黒紋にはさまれた赤色紋が並ぶ。メスは、翅の表面が黒褐色で、縁に沿って細い赤色帯がある。

☆ミヤマシジミ(深山小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。絶滅危惧ⅠB類★★★☆☆。雄の翅表は紫の強い青紫色、雌は暗褐色で後翅に橙色斑がある。翅裏は灰色で、外周に沿ってオレンジの帯が入る。幼虫はコマツナギのみの単食性。

☆アサマシジミ(浅間小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ種★★★★☆。翅裏は灰色で、外縁に沿ってオレンジ色の帯がある。ヒメシジミやミヤマシジミとよく似ているが、この2種の雄の翅表にある青色はやや紫がかる。

【シジミチョウ科の仲間たち(1)】

☆シジミチョウ科の仲間たち(1) 11種 ウラギンシジミ亜科、アシナガシジミ亜科、シジミチョウ亜科

☆シジミチョウ科の仲間たち(2) 11種 シジミチョウ亜科

☆シジミチョウ科の仲間たち(3) 18種 ミドリシジミ類 ゼフィルス(日本には25種が存在しています)

◎2024年5月1日 編集 11種類・・・ウラギンシジミ亜科(1)、アシナガシジミ亜科(1)、シジミチョウ亜科(9)

☆ウラギンシジミ(裏銀小灰)・・・シジミチョウ科 ウラギンシジミ亜科。★☆☆☆☆。翅の裏面が真っ白なモンシロチョウ大のチョウ。表面はオスが濃茶色地に朱色の紋、メスは濃茶色地に水色の紋を持つ。翅の先端が尖っているのが特徴的。

☆ゴイシシジミ(碁石小灰)・・・シジミチョウ科 アシナガシジミ亜科。★★★☆☆白色地に、黒い斑紋が散りばめられた翅を持つシジミチョウ。翅の表面は黒色。

☆ムラサキシジミ(紫小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★☆☆☆☆。羽を閉じている時の様子がシジミ貝の内側に似ているために命名されたシジミチョウの一種で、翅の表側が紫(ムラサキ)色に輝いて見えることから名付けられました。

☆ムラサキツバメ(紫燕)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★☆☆☆☆。オスの翅の表側は、ほぼ全体が深い紫色に輝く鱗粉で覆われ、周囲を黒褐色で縁取られている。メスでは、紫色は翅全面ではなく、黒褐色の地色の中に、より狭い部分がオスよりもかなり明るい紫色に輝く。

☆トラフシジミ(虎斑小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★★☆☆☆。羽を閉じている時の様子がシジミ貝の内側に似ているために命名されたシジミチョウの一種で、褐色と白帯の縞模様を虎斑(トラフ)に見立てて、命名されました。

☆ミヤマカラスシジミ(深山烏小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★★★☆☆。形態がミドリシジミの仲間に似ているが確かに分類上ミドリシジミ亜科ではあるが、カラスシジミ族に属し、ゼフィルスではない。はねの表面は黒褐色、カラスシジミに似ているが裏面の斑紋(はんもん)が異なる。

☆コツバメ(小燕)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★★☆☆☆。早春に年1回だけ成虫が出現する「スプリング・エフェメラル(春のはかない命)」蝶の一つです。小さな茶色いシジミチョウ。胴体は毛深い。

☆ベニシジミ(紅小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★☆☆☆☆。前翅は表裏とも赤地に黒褐色点があり、後翅は表面が黒褐色で、裏面は灰色のシジミチョウ。春に現れる個体は赤っぽく、夏の個体は黒っぽい。秋には両方のタイプが見られる。

☆クロシジミ(黒小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。絶滅危惧ⅠB類★★★★☆。裏は淡褐色~灰褐色地に、褐色の黒点列があり、白色部が発達するものもあります。翅の表は、オスは暗紫色に鈍く光り、メスは黒っぽい。

☆ウラナミシジミ(裏波小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★☆☆☆☆。羽を閉じている時の様子がシジミ貝の内側に似ているために命名されたシジミチョウの一種で、羽の裏(ウラ)側にさざ波(ナミ)模様があるので、この名が付きました。

☆ヤマトシジミ(大和小灰)・・・シジミチョウ科 シジミチョウ亜科。★☆☆☆☆。羽を閉じている時の様子がシジミ貝の内側に似ているために命名されたシジミチョウの一種で、日本(ヤマト)に広く分布していることから名付けられました。

【シロチョウ科の仲間たち】

今まで出会ったチョウ目 シロチョウ科 コバネシロチョウ亜科とモンキチョウ亜科とモンシロチョウ亜科の仲間たちです

◎2024年5月28日 編集 14種類 (コバネシロチョウ亜科(1種)とモンキチョウ亜科(7種)とモンシロチョウ亜科(6種)

☆ヒメシロチョウ(姫白蝶)・・・シロチョウ科 コバネシロチョウ亜科。絶滅危惧第Ⅱ類★★★★☆。全体白色で前翅端に黒色部がある。前翅はほぼ卵形であるが,雌では雄よりも前翅端がやや丸みを帯びる。

☆キタキチョウ(キチョウ)(北黄蝶)・・・シロチョウ科 モンキチョウ亜科。★☆☆☆☆。キチョウとされていた種で、キタキチョウ(本州~南西諸島に分布)とミナミキチョウ(南西諸島に分布)の2種に分けられます。翅の表面の縁には黒色帯がある。

☆ツマグロキチョウ(褄黒黄蝶)・・・シロチョウ科 モンキチョウ亜科。絶滅危惧IB類★★★★☆。黄色く、後翅に不明瞭な暗褐色の筋があるチョウ。翅の表面の縁には黒色帯がある。秋に発生する個体(秋型)は、前翅の先端が尖る。

☆ヤマキチョウ(山黄蝶)・・・シロチョウ科 モンキチョウ亜科。絶滅危惧IB類★★★★☆。スジボソヤマキチョウより翅端部の突出がやや弱く、翅の外縁が赤褐色で縁取られることなどで見分けられる。淡黄色で、前後翅とも翅端部が尖っている。

☆スジボソヤマキチョウ(條細山黄蝶)・・・シロチョウ科 モンキチョウ亜科。★★★☆☆。淡黄色で、前後翅とも翅端部が尖っっている。ヤマキチョウに似るが、翅端部の突出がより強く、翅の外縁はヤマキチョウのように赤褐色で縁取られることはない。

☆モンキチョウ(紋黄蝶)・・・シロチョウ科 モンキチョウ亜科。★☆☆☆☆。メスには、白っぽいタイプもいる。大きさはモンシロチョウとほぼ同じ。翅の地色は雄では常に黄色であるが,雌では黄色と白色の2型があります。

☆ミヤマモンキチョウ(深山紋黄蝶)・・・シロチョウ科 モンキチョウ亜科。準絶滅危惧★★★★☆。日本では本州中部地方の1700メートル以上に分布する高山チョウです。翅表外縁の黒帯中に黄斑(おうはん)(白色型の雌では白斑)がなく、また縁毛も強く桃色を帯びて美しい。

☆ツマキチョウ(褄黄蝶)・・・シロチョウ科 モンシロチョウ亜科。★★☆☆☆。早春に年1回だけ成虫が出現する「スプリング・エフェメラル(春のはかない命)」蝶の一つです。後翅の裏は編目模様になっていて、枯草の中にとまると紛れてやや見つけにくい。

☆クモマツマキチョウ(雲間褄黄蝶)・・・シロチョウ科 モンシロチョウ亜科。準絶滅危惧★★★★☆。雄と雌で色彩が異なり,黄白色の地に,雄では前翅の先半分が美しい橙赤色で,雌では先端外縁に沿って暗色模様をもつ。高山蝶といわれ,高山の標高 2000m付近のお花畑にみられます。

☆モンシロチョウ(紋白蝶)・・・シロチョウ科 モンシロチョウ亜科。★☆☆☆☆。翅の地色は白色。前翅表先端部は黒色で,このほかに黒色紋が2個ある。後翅は前縁部に小黒色紋があり,裏面は黄色を帯びる。一般に雌は雄より黒色部が明瞭で,前翅基部は黒みを帯びる。

☆スジグロシロチョウ(條黒白蝶)・・・シロチョウ科 モンシロチョウ亜科。★☆☆☆☆。林縁や渓流沿い、野原で見られるモンシロチョウによく似たチョウ。スジグロという名のとおり、モンシロチョウとは翅に黒いすじがあることで見分けられます。

☆ヤマトスジグロシロチョウ(大和條黒白蝶)・・・シロチョウ科 モンシロチョウ亜科。★★☆☆☆。春型は翅脈に沿う黒条が目立つが、夏型は黒条が不明瞭。一般に、本種のほうが小さく、翅にやや丸みがあり、黒色部が少ないが、個体変異や季節変異があり、見分けるのはかなり難しい。

☆ミヤマシロチョウ(深山白蝶)・・・シロチョウ科 モンキチョウ亜科。絶滅危惧IB類★★★★★。信州を代表する希少な高山蝶です。ウスバシロチョウとよく似ていますが、ミヤマシロチョウのほうが触覚がやや長く、黒いすじの数が多いという違いがあります。

☆クロテンシロチョウ(黒点白蝶)・・・シロチョウ科 モンシロチョウ亜科。★★☆☆☆。シロチョウの仲間で、前翅に黒(クロ)い点(テン)が目立つので、命名されています。沖縄県の八重山諸島では、ほぼ一年中、森林や林縁などで見られるシロチョウの仲間です。

【アゲハチョウ科の仲間たち】

今まで出会ったチョウ目 アゲハチョウ科 ウスバシロチョウ亜科とアゲハチョウ亜科の仲間たちです

◎2024年5月28日 編集 17種類 (ウスバシロチョウ亜科(5種) アゲハチョウ亜科(12種)

☆ギフチョウ(岐阜蝶)・・・アゲハチョウ科 ウスバシロチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類(VU)★★★☆☆。年1回、4月頃にのみ現れ「春の女神」と呼ばれる。スプリング・エフェメラル (Spring ephemeral = 春の儚い命) とも呼ばれ人気があります。

☆赤上がり(ギフチョウ)・・・アゲハチョウ科 ウスバシロチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類(VU)★★★☆☆。(赤上がり)とは後翅表面の遠位内側にある大きな赤紋が普通種ですがその他に小さな赤紋が黒帯の内側に沿って現れる美しい個体変異のことをいいます。

☆イエローバンド(ギフチョウ)・・・アゲハチョウ科 ウスバシロチョウ亜科。絶滅危惧Ⅱ類(VU)★★★☆☆。イエローバンド型は前翅・後翅の外縁部が前翅前縁と後翅内縁部を除き尾状突起部も含めて全て黄色く縁取られるもので、通常型の黄色と黒色で交互に縁取られている。

☆ヒメギフチョウ(姫岐阜蝶)・・・アゲハチョウ科 ウスバシロチョウ亜科。準絶滅危惧★★★☆☆。前ばねの亜外縁黄条が前端部で強く内側にずれ込むことはなくなめらかに線を描く。後翅外縁部に並ぶ斑紋はヒメギフチョウでは地色と同じ淡い黄色になる。

☆ウスバシロチョウ(薄翅白蝶)・・・アゲハチョウ科 ウスバシロチョウ亜科。★★☆☆☆。早春に年1回だけ成虫が出現する「スプリング・エフェメラル(春のはかない命)」蝶の一つです。

☆ナガサキアゲハ(長崎揚羽)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。春から秋まで、本州の関東地方以西から沖縄の主に平地の人家周辺などで見られるアゲハチョウの仲間です。

☆クロアゲハ(黒揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。黒っぽい大きなアゲハチョウ。樹木が茂ったところなど、やや暗い場所をフワフワゆったりと飛ぶ。

☆オナガアゲハ(尾長揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★★☆☆☆。翅の裏側も表側も黒色ですが、後翅外縁に弦月形の赤斑が並んでいます。オスは、後翅表の前縁に長楕円形の白斑があるので、識別できます。

☆ジャコウアゲハ(麝香揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。クロアゲハに似た黒色のアゲハで裏の後翅には赤い紋が7つ並んでおり、体の側面は赤い。有毒成分のある植物を食草とするため、本種は毒を持つことができ、鳥が食べない。

☆モンキアゲハ(紋黄揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★★☆☆☆。日本に分布するチョウとしてはオオゴマダラやナガサキアゲハと並ぶ最大級の種類です。夏型は春型に比べて大型になる。

☆シロオビアゲハ(白帯揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。翅の裏側も表側も黒地に白帯が目立ちますが、メスにはオスと同様の白帯があるタイプ(Ⅰ型)とベニモンアゲハに擬態したと思われる赤斑のあるタイプ(Ⅱ型)とがあります。

☆アゲハ(ナミアゲハ)(揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。アゲハチョウでは前翅の付け根部分が縞模様になっています。キアゲハは前翅の付け根が黒くなっていることで、普通のアゲハと見分けることができます。

☆キアゲハ(黄揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。やや黄色っぽいアゲハで、前翅の付け根が黒くなっていることで、アゲハと見分けることができます。(普通のアゲハでは縞模様になっています)

☆カラスアゲハ(烏揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。黒っぽく、はねの表が緑色~青色に輝いて見える美しいアゲハチョウです。輝きの強さは、見る角度によって微妙に変化します。

☆ミヤマカラスアゲハ(深山烏揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★★☆☆☆。青緑色に輝く、美しいアゲハチョウ。カラスアゲハに似るが、より色彩が鮮やかで美しく、前翅の表面に白っぽく輝く線が入っていること、後翅の裏面に白い帯があることで見分けられる。

☆ヤエヤマカラスアゲハ(八重山烏揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。沖縄本島近辺のものをオキナワカラスアゲハ、八重山諸島のものをヤエヤマカラスアゲハとしています。前翅の青緑色(ほとんど緑に見えます)が、濃淡なく翅全体に広がっているのが特徴です。

☆アオスジアゲハ(青條揚翅)・・・アゲハチョウ科 アゲハチョウ亜科。★☆☆☆☆。黒地に青白い筋が一本入ったスポーティなアゲハチョウです。飛翔力が高く、早いスピードで、樹木や花のまわりをめまぐるしく飛び回ります。