大元の記事を読んでいたわけじゃないけど、ツイッターで話題になっていたので。

上田久美子が「推しでなく中身で問う演劇」というタイトルで朝日デジタルに記事が載ったそうです。

(全文読める方、内容を教えて)

概ねこんな事を話していたらしい

上田久美子は現在フランスに留学中

上田久美子は現在フランスに留学中

日本の「推し活」に関して、「推しが出ていれば作品の内容をみない」観客に苦言を呈した

日本の「推し活」に関して、「推しが出ていれば作品の内容をみない」観客に苦言を呈した

日本にとって劇場は「人間関係を消費する場」

日本にとって劇場は「人間関係を消費する場」

これにヅカファンが結構怒っているそうで。

「がっかり」とか「夢を壊すな」という意見が多い。一方で「上田先生の気持ちもわかるけど宝塚ってそういう世界」という見方が多いのかな。

どうせ、私なんかのブログを彼女が読む筈ないし、私は上田先生のように頭がいいわけでもなく、チャンスをものにできた人間でもない。

けれど、これでも宝塚観劇歴は30年に及ぶし、20年くらいはレビューを書いているし、演劇に興味を持ち長い間脚本を書く勉強もして来たし。

素人の意見と片付けずに耳を貸してほしいと切に思います。

そして彼女より20は年上になるだろう「大人」の意見として聞いてほしいのです。

90年代、木村信司・荻田浩一・植田景子・児玉明子・藤井大介・小柳奈穂子・斎藤吉正のグループトークも見た事があります。

90年代デビュー組の彼らの中で「宝塚はお祭り」と言った藤井大介のみが私の心に刺さり、以後、彼の作品はヒットし続けています。

その理由は、藤井大介は小さい頃から宝塚を見てきて、宝塚がどんなものなのか知っていたから作品に着手しやすかったんだろうと思います。

一方残りの人達は「自分のやりたいことをやる。表現していく」と言いました。

90年代、植田紳爾理事長は「宝塚らしい作品を」と言い始めました。

90年代デビュー組の作品は宝塚が徒弟制度から離れて行った時期なので、それぞれが勝手に自己主張を作品に込めるようになったんですね。

それが私達観客からすると、「ジェンヌの事を全く考えていないのではないか」と思われる作品群だったわけです。

その前兆はありました。

小池修一郎と正塚晴彦が、独自路線で「自己主張」をする作品を作り始めた。

今でこそ小池修一郎は世界の・・・と言われるけれど、初期のオリジナルはコアなヅカファンに愛されるものでしかなかったと思います。

正塚作品も、設定もセリフもいつも同じで、コアな正塚ファンには受けたけど一般的な観客には不評でした。

それでも、当時は女性だけでなく少ない男性ファンも演出家を批評するという事が流行りました。

(それは今に始まった事ではなく、戦前からそうだったのです)

劇場の前では沢山の人がたむろする中で「今回の小池先生は~~」とか、そんな会話が繰り広げられていたのです。

そういう流れに刺激を受けたのか90年代組は「宝塚とは」という事を全く理解せずに作品作りを始めてしまったわけです。

木村信司の「王家に捧ぐ歌」は今も名作として残っているようですが、主役クラス以外は全部オーディエンス扱いというつまらなさ。しかも今もって日本語の使いかたがわからない言語障害だし。

植田景子の「ICARUS」始めほとんどの作品は娘役にひどい扱いをするし、恋愛を描けない、結果的に彼女は自分の好きな男役を褒めたたえる事しか出来ない作家だとみられています。

児玉明子は完全に発達障害で、あの花總まりですら「先生のおっしゃることがわからない」と言った程。特に「月夜の歌聲」は盗作問題に発展するし「仮面の男」はクレームがくるし、ブラックリスト入りですね。

荻田浩一は「夜明けの天使たち」が大好評で湖月わたる版と彩輝直版で評価された奇才ですが、大劇場デビューの「螺旋のオルフェ」はまるっきりダメ。私は荻田作品が好きだったけれどそれこそ「推し」ばかり追う人達にとってはわけがわからない作品を作ると思われていたようです。

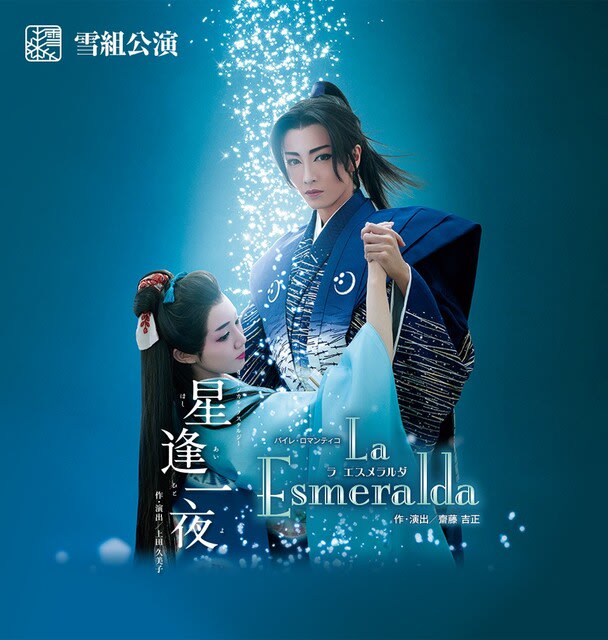

斎藤吉正はショーはまあまあ、でも芝居は今もって下手。作品を作るにあたって歴史を知らず場面転換ばかり多い作品を作るので飽きます。とはいえ、彼は唯一90年組の中で大変貌を遂げ、今や立派な宝塚歌劇団の社員です。

小柳奈穂子は「アメリカン・パイ」等を見た時は「この人、全然宝塚が好きじゃないんだな」と思いましたけど、柚希礼音との出会いで大成長。メルヘン路線で確固たる地位を掴んでいます。

一方、未だに自分のこだわりを捨てきれず、中々うまくいかない作家に大野拓史がおり、今ひとつの動きをしています。

スカイステージを見てわかるのは、90年代から21世紀初頭までの作品はどれもつまらない事。退屈だという事。

歌劇団は「宝塚らしさ」を表現させようと、名作シリーズやらシェイクスピアシリーズやら色々課題を与えたけれど、藤井大介の「イーハトーブ夢」以外はどれも失敗に終わりました。

何で90年代組をここまで語ったかというと、彼らは今や中堅だけれど、安定した作品を提供してくれる演出家が非常に少ないという事が問題だからです。

ショーでひっぱりだこ・・・というより彼しかまともなショーがつくれないだろう藤井大介。

組む組によって出来不出来がわりとはっきりする小柳奈穂子。

ショー作品はよいものをつくるけれど芝居の作り方は未だに覚えない斎藤吉正。

これに未完の大野拓史がいるくらいなんですよ。

(中村一徳も90年代組ですが正直、忘れてました )

)

歌劇団様、これって問題ではありませんか?

こういう所に問題意識を持った事ありませんか?

そして21世紀デビュー組がどどーんと頭角を現し始めました。

とはいえ、一人で大物を気取っているような生田大和、ワンパターンに陥った稲葉太地、「キャパ」以来、男の世界を描いてばかりの原田諒。

そして奇抜な作品で好き嫌いがありそうな谷貴矢。さらに視点はいいものの訳がわからない作品を作る田淵大輔

そんな中で上田久美子の登場は衝撃的でした。

スカイステージでしか見てないけど、予定されてなかった東上が実現した理由がわかりました。

これぞ宝塚らしい作品と言えましょう。

珠城りょうと鳳月杏がこの作品で大いに名を挙げた事は言うまでもありません。

これこそ究極の「愛」

トップスターだけでなく脇役の一人ひとりにも役が与えられ、衝撃的な1幕ラストは今も忘れられません。

恐らく早霧せいなの代表作と言えるだろうし、望海風斗の立場も大きく上げました。

退団していく花乃まりあへの愛がほとばしるようで、今思えば花乃の隠れた才能を引き出したものではないかと思う程です。

つい最近も山里さんのBSプレミアムで見たのですが、短いショーの中に沢山のメッセージが込められ、一人ひとりの個性を生かした新しいショーの形でした。

昔の名作を今時の人達に涙・涙で感動させた作品はありません。それも上田久美子が書き添えたセリフ「カール!」で全員号泣でした。

もっとも好きな作品です。大階段と銀橋の使い方が完璧で壮大なロマンが繰り広げられました。

珠城りょうのさよなら公演としてこれ以上の作品はありませんでした。

大階段の使い方。ラストの銀橋、ああこの人は本当にうまいと思いました。

かなり内容は難しかったけど、いかにも望海風斗らしい作品に仕上がっていましたし、自分の教養が深くなった印象がありました。

見てないけど・・・

これらの作品を列挙してわかるのは、上田久美子の作品は決して「推し」がいればいい作品じゃないって事です。

そしてこれらの作品の登場で主役から端役までそれぞれ、大いに実力を発揮し、その後の宝塚人生に変化をもたらしました。

いいですか?上田久美子さん。

どんなスターも「作品」なしには誕生しないんですよ。

舞台芸術というのは、脚本がよいだけでも、出演者がいいだけでも成立しません。本と役者、そして演出と音楽が全部マッチングした時のみヒットが生まれるし評価され、そこにスターが誕生するのです。

スカステージで上田久美子のインタビューを見た事があります。

そこで感じた事は、「この人は本当に頭がいい人だ」ということ。

凡人ではない、庶民ではなく崇高な芸術の上に入る人で、この人の作品を見ることで私自身も大いに勉強になるし、賢くなれるなと感じたのでした。