前回の、8月9日付けブログ「理科に親しむ夏休み」の続きになります。

宇宙開発に繋がる基礎知識を得ようと、この夏、高校生向けの物理の参考書の関係する部分を勉強してきた。物体の運動法則、力学的エネルギー保存の法則、・・・・万有引力、と身近な事象から、宇宙に関するテーマに進む。

何故、高校の参考書か? 興味本位の読み物ではなく、体系的な勉強、学問の基礎となるものと考えている。もともと関心があったのは、遥か宇宙のかなたを飛行する人工衛星の軌道計算はどのようなものかということだったが・・・・。

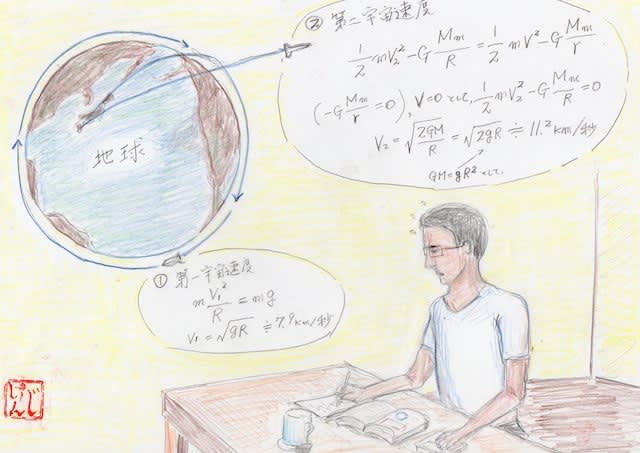

参考書では、人工衛星の、①地球すれすれの円軌道を飛行する速度(第一宇宙速度)、と、②地球の引力を脱し宇宙空間に飛び出す初速度(第二宇宙速度)、の計算問題で締めくくられている。

少し説明すると、

① 第一宇宙速度;(V1:地球の表面を円運動させるための速度)、の計算。

m:人工衛星の質量、R:地球の半径、g:重力加速度、として、

円運動の運動方程式を使い計算すると、・・・・第一宇宙速度;V1の速度、7.9km/秒、となる。

② 第二宇宙速度;(V2;地球の重力の及ばない無限の遠方に飛ばすための最小の初速度)の計算。

r:地球の重力がなくなる、地球からの距離。V:地球の重力の及ばない距離rに到達したときの速度。G:万有引力定数、M:地球の質量、として、力学的エネルギー保存法則、から、方程式を作り計算すると、・・・・第二宇宙速度;V2の初速度、11.2km/秒、となる。

以上、遥か宇宙のかなたを飛行する人工衛星の軌道計算に繋がりそうな知識が、高校生向けの参考書に載っている。先ずは、ここまでで良し、としよう。 さて、世の中での問題、課題を考えるときは、基本的な学問知識が必要となる。高校時代の教科書、参考書にその基礎知識があると思う。

絵は、第一宇宙速度、第二宇宙速度、を計算しているところ。

2019年8月25日 岩下賢治