ベトナムが、高い経済成長率(2015年は約6.7%増、インドに次ぐ2番目)を続けているのだそうですね。

世界中の企業が「豊富な労働力と安価な人件費」を求め生産拠点を中国からシフトしてきているのが原因で、ポスト中国と言ってもいい好調な経済状況なのだと。外資の進出ラッシュのなか、日本はその先駆けとなっているのだそうです。

「脱中国」「チャイナブラスワン」といった言葉を聞くようになって数年が経ち、最近では耳にしたり見かけることが少なくなっていました。流行するビジネス用語がそうなるのは、それが定着してきたときか、廃ったとき。

投資資本の流出に悩む、経済成長率鈍化の中国の現状と照らし合わせると、「脱中国」「チャイナブラスワン」が、ベトナムに具現化されていることが確認できますね。

冒頭の繰り返しになりますが、外資の進出ラッシュのなか、日本はその先駆けとなっているのだそうで、明るく喜ばしい話ですね。

経済発展に伴い中間層や富裕層が拡大し、その内需の購買力が経済成長をけん引するのですが、ホーチミンでは、今後10年間で超富裕層の数は約3倍に増加し、世界一の増加率になると予測されているのだそうです。

世界経済が低迷し、中国経済も低迷。中国経済に依存度の高いアジアの国々もそのあおりで低迷が見られる中、ベトナム、インドが、ポストチャイナで、新たなアジア経済、ひいては世界経済のけん引役となっていくのでしょうか。

そこに日本企業が先駆けとなって参入・貢献しているのです。アジアの発展に寄与する日本。混迷し変革する世界経済のなか、トンネルを抜け出す明かりが見えるようですね。

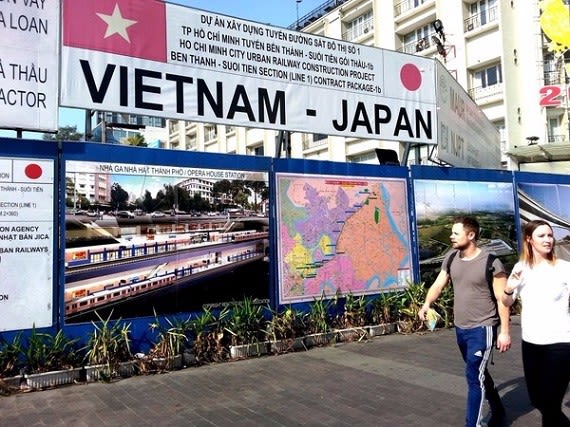

# 冒頭の画像は、日本のODAで建設されるホーチミンの都市鉄道(地下鉄)の建設現場。

この花の名前は、ナツシロギク

↓よろしかったら、お願いします。

世界中の企業が「豊富な労働力と安価な人件費」を求め生産拠点を中国からシフトしてきているのが原因で、ポスト中国と言ってもいい好調な経済状況なのだと。外資の進出ラッシュのなか、日本はその先駆けとなっているのだそうです。

外資進出ラッシュでアジア突出の成長率、ベトナム 日本ODAで初の地下鉄整備、新・都市国家構築へ | JBpress(日本ビジネスプレス)

今、ベトナムは大きな変革期を迎えている――。

成長が鈍化する他のアジア諸国を横目に、高い経済成長率(2015年は約6.7%増、インドに次ぐ2番目)を続けている。

「ポテンシャルのある国」(バラク・オバマ米前大統領)と注目され、世界中の企業が「豊富な労働力と安価な人件費」を求め生産拠点を中国からシフトしてきているからだ。

ポスト中国と言ってもいい好調な経済を牽引するのが、GDP(国内総生産)の半分以上を稼ぎ出す最大都市の商都、ホーチミン市(旧サイゴン)。

「東洋のパリ」と呼ばれ、古くからベトナムの経済的中心地として発展し、町には フランス統治時代の影響が今も色濃く残る一方、急成長に押され高級ホテルなどの高層ビル郡が聳え立つ。

■ホーチミン市のあちこちに日の丸

その眼下には、道路からあふれ返るほどの雑多なバイクに、路地裏にはまだまだ貧困街が散在するといった「急成長と発展途上が同居する」新興都市ならではの光景が広がる。

ベトナム戦争後40年を経て、約830万人(2015年末現在)が住むこのベトナム最大の都市で、まさに今、都市開発やインフラ整備が目白押しだ。

裾野産業が脆弱なベトナムでは、諸外国からのODA(政府開発援助)、外資進出、さらには越僑と呼ばれる在外ベトナム人からの外貨送金は経済発展に欠かせない「三種の神器」だ。

そんなホーチミンでは今、街の至る所で日本の国旗「日の丸」を見かける。

2月28日から天皇皇后両陛下が国賓としてベトナムを初訪問するのにタイミングを合わせたわけではない。実はこれ、日本のODAによるベトナム初の都市鉄道(地下鉄)の建設工事が進行中のため掲げられているのだ。

駅ができる街の要所、要所の工事現場周辺には大きな文字「VIETNAM-JAPAN」とともに2国の国旗が描かれた看板が立っている。

ホーチミン市の中心部と郊外を結ぶ初の公共鉄道システム導入に世界が認める日本の鉄道技術が生かされ、ベトナムのさらなる発展に拍車がかかることは間違いない。

ホーチミンで建設予定の地下鉄構想は計6路線(約107キロ)。現在着工しているのは、日本の円借款支援の1号線と、ドイツのODAによる2号線の一部。

そのうち1号線は、総延長19.7キロで、都心部の2.5キロが地下鉄に、そして郊外の部分が17.2キロで高架鉄道となり、最終的に最高時速が100キロ近くになると見られている。

工事は清水建設と前田建設が請け負い、完成すれば、日立製作所の車両が走り、ホーチミン市中心のベンタイン市場-ビンズオン省の南端までの14駅20キロを29分で結ぶことになる。

予定では、2019年に高架区間(バーソン-スオイティエン間)を先行開通し、2020年に全線開通する。当初、投資総額は10億9000万ドル(約1250億円)を見込んでいたが、為替変動や計画などの変更に伴い、24億9000万ドル(約2840億円)にまで膨らんだ。

■1日の旅客輸送量は340万人に

開通すれば、1日当たり350本以上が運行され、1日の旅客輸送量は340万人に上る。ホーチミンの経済活動だけでなく、人々の暮らしが一変するまさに「ホーチミンの夢の大変貌計画」を後押しする歴史的イベントだ。

その最初の重要なスタートを日本が担うというから、ホーチミンや国の成長に携わり、それを見守れることは日本にとってもエキサイティングで、大変感慨深い。

実際、ホーチミンの町に出ると成長著しい上昇機運を肌で感じることができ、とにかく明るくて活気がある。北のハノイとは、北海道と九州ほどの距離があり、人も文化も全く違う。

今では先進国となった日本がアジアでいち早く経済発展を成し遂げた背景の1つも、都市鉄道という公共交通機関の導入だった。20世紀初頭、首都圏、さらには京阪神圏などの大都市圏で都市鉄道を大開発したのが始まりだった。

大量の人を正確に、しかも安全に移動させることができる都市鉄道の誕生がなければ、今の日本の「安全神話」をバックとした国の発展もなかっただろう。

今回のホーチミンの鉄道計画は、「都市部で地下、郊外で高架を走らせる」という、まさに東京メトロの東西線をモデルとしているようだ。

もともと建設計画が浮上したのは、悪名高きホーチミンの大渋滞。人口約830万人の1人に1台が当たり前というバイク天国のお国柄がなす“業”だ。

ホーチミン市に登録されたバイクは10年前の2倍以上に急増、大気汚染や環境悪化も深刻化、街のさらなる発展には鉄道の整備が待ったなしの状態だった。

日本の円借款で走ることになる1号線は、バイクや車で常に渋滞が問題となっている国道1号線に沿って建設が進行中で、将来的には日本のように通勤や通学の足としての活用が期待されている。

また、その国道1号線は、町の中心部と港をリンクさせる経済活動のライフラインでもある。地下鉄開業により、ベトナム経済を牽引するホーチミンにとどまらず、ベトナム全体の経済発展を加速化させる効果も期待されている。

地下鉄建設のメリットは、ホーチミン名物の大渋滞の解消だけにはとどまらない。地下鉄が建設される沿線には、数多くの不動産開発案件が計画されている。

駅ビル、さらには駅ロータリー周辺の開発などで、1号線沿線では「ビンホームズ・セントラルパーク」などマンションなどの建設ラッシュで、日本の不動産会社も参画している。

ホテルオークラ(東京都港区)は2020年に「オークラ・プレステージ・サイゴン」を1区の旧タックストレードセンター跡地に建設予定だ。

■外資の進出ラッシュ、日本はその先駆け

経済発展に伴い中間層や富裕層が拡大、その購買力を見込んで外資の進出ラッシュが続く。とりわけベトナムの「ドイモイ(刷新)」(外資誘致のため市場経済導入)の効果が大きい最大の商業都市、ホーチミンの外資進出ラッシュは首都ハノイを大きく凌ぐ。

インテルやIBMといったハイテク産業、百貨店や小売業、さらにはマクドナルドやスターバックスといったグローバル飲食チェーンも次々参入を果たしている。親日のベトナムでは、こうした欧米系のブランドより早く、日本のコンビニエンスストアが進出している。

ファミリーマートは2009年に日系コンビニとして初進出し、現在80店舗近くを展開。日本流のサービスと食品や日用品などが常時購入できる便利さで人気だ。

世界第3位のコメ輸出国、ベトナムではベトナム米を使った少しパラ目の日本のおにぎりも大人気で、弁当やパン(日本最大手の山崎製パンも参入)、菓子スナックも好評だ。

2014年にはイオンも進出、さらに2016年7月には地下鉄の駅近くの1区に、地下2階、地上3階の高島屋がシンガポール、上海に次ぐ海外店舗第3番目として、日系百貨店で初めて開業。京都の福寿園や神戸のユーハイムなど日本の「デパ地下」もお目見えし、すっかり市内のラウンドマークになり、富裕層の取り込みを図っている。

地下鉄開業で、駅周辺には、バスターミナルと、こういった外資が入ったショッピングモールが建設され、地下鉄を利用し通学、通勤する人が、帰宅前に空いた小腹をおにぎりで満たす、という光景も想像できる。

買い物をして、バスに乗り、郊外の自宅に帰宅する、という日本の日常が海を超えたベトナムで実現しそうで楽しみだ。

さらに、地下鉄の全体計画である1号線から6号線までの総延長距離107キロの沿線では、ベッドタウンの建設も計画され、地下鉄で利用のICカードに「Suica(スイカ)」の技術採用も検討されており、日系企業にとっても経済波及効果が大きくなることが予想される。

東急電鉄は「東急多摩田園都市」をモデルとして、ホーチミン近郊のビンズン市に街区面積約110ヘクタールの土地に約7500戸の住宅、商業施設などの開発を手がける「東急ビンズンガーデンシティ」を展開中。

またホーチミン市の新興住宅地の7区では、野村不動産、大和ハウス工業、住友林業の日系3社が、現地不動産開発業者のフーミーフン社と合弁で開発を進めている。

さらには日本の円借款で建設が進む9区で、阪急不動産と西鉄が、現地不動産大手のナムロン投資とマンションの新開発事業を手がけている。

■外国人への規制緩和で不動産市場活況に

ベトナムは2015年7月に外国人に対する不動産購入を解禁した。それ以来、投資案件としても不動産市場が拡大している。

しかし、ベトナムの1人当たりのGDPが約2200ドル(2016年IMF=国際通貨基金、日本の約20分の1。ホーチミン市は約5100ドル、ちなみにタイは約5700ドル、フィリピンのほぼ2倍)で、不動産価格はまだまだ低い。

日系企業の高層マンションでは、「例えば、50m2で約1100万円で、同様の物件だとマニラの約半額、バンコクの約4分の1、東京の約9分の1ぐらい」(日系の不動産関係者)と言われている。

日本人駐在員数は約1万人と言われ、1人当たりGDPが3000ドル以下の後進国の中で、この数は圧倒的に多い(カンボジアで約1800人、ミャンマーで約1400人)。「最近は家族を帯同する人も増え、日本人学校の校舎も増設したほどだ」(日系大手商社関係者)という。

そんな中、日本人を含めベトナム投資が熱くなる一方、買い手の多くはホーチミンなどベトナムの中間層や富裕層だ。 英国の不動産大手のナイト・フランクは10年後には世界の「超富裕層」は約22万人に急増し、新しい超富裕層の大半はアジアから生まれるという。

中でもホーチミンは、街中で高級輸入車も見かけるようになるなど、今後10年間で超富裕層の数は約3倍に増加し、世界一の増加率になると予測されている。その中にはベトナムの経済発展には欠かせない「越僑」と呼ばれる在外ベトナム人も含まれる。

日本が輸出する都市鉄道が作り出す、新・都市国家・ホーチミン。その発展を支える新しいライフスタイルや価値観を謳歌する中間層や富裕層「新・ベトナム人」を次回、探ってみたいと思う。

今、ベトナムは大きな変革期を迎えている――。

成長が鈍化する他のアジア諸国を横目に、高い経済成長率(2015年は約6.7%増、インドに次ぐ2番目)を続けている。

「ポテンシャルのある国」(バラク・オバマ米前大統領)と注目され、世界中の企業が「豊富な労働力と安価な人件費」を求め生産拠点を中国からシフトしてきているからだ。

ポスト中国と言ってもいい好調な経済を牽引するのが、GDP(国内総生産)の半分以上を稼ぎ出す最大都市の商都、ホーチミン市(旧サイゴン)。

「東洋のパリ」と呼ばれ、古くからベトナムの経済的中心地として発展し、町には フランス統治時代の影響が今も色濃く残る一方、急成長に押され高級ホテルなどの高層ビル郡が聳え立つ。

■ホーチミン市のあちこちに日の丸

その眼下には、道路からあふれ返るほどの雑多なバイクに、路地裏にはまだまだ貧困街が散在するといった「急成長と発展途上が同居する」新興都市ならではの光景が広がる。

ベトナム戦争後40年を経て、約830万人(2015年末現在)が住むこのベトナム最大の都市で、まさに今、都市開発やインフラ整備が目白押しだ。

裾野産業が脆弱なベトナムでは、諸外国からのODA(政府開発援助)、外資進出、さらには越僑と呼ばれる在外ベトナム人からの外貨送金は経済発展に欠かせない「三種の神器」だ。

そんなホーチミンでは今、街の至る所で日本の国旗「日の丸」を見かける。

2月28日から天皇皇后両陛下が国賓としてベトナムを初訪問するのにタイミングを合わせたわけではない。実はこれ、日本のODAによるベトナム初の都市鉄道(地下鉄)の建設工事が進行中のため掲げられているのだ。

駅ができる街の要所、要所の工事現場周辺には大きな文字「VIETNAM-JAPAN」とともに2国の国旗が描かれた看板が立っている。

ホーチミン市の中心部と郊外を結ぶ初の公共鉄道システム導入に世界が認める日本の鉄道技術が生かされ、ベトナムのさらなる発展に拍車がかかることは間違いない。

ホーチミンで建設予定の地下鉄構想は計6路線(約107キロ)。現在着工しているのは、日本の円借款支援の1号線と、ドイツのODAによる2号線の一部。

そのうち1号線は、総延長19.7キロで、都心部の2.5キロが地下鉄に、そして郊外の部分が17.2キロで高架鉄道となり、最終的に最高時速が100キロ近くになると見られている。

工事は清水建設と前田建設が請け負い、完成すれば、日立製作所の車両が走り、ホーチミン市中心のベンタイン市場-ビンズオン省の南端までの14駅20キロを29分で結ぶことになる。

予定では、2019年に高架区間(バーソン-スオイティエン間)を先行開通し、2020年に全線開通する。当初、投資総額は10億9000万ドル(約1250億円)を見込んでいたが、為替変動や計画などの変更に伴い、24億9000万ドル(約2840億円)にまで膨らんだ。

■1日の旅客輸送量は340万人に

開通すれば、1日当たり350本以上が運行され、1日の旅客輸送量は340万人に上る。ホーチミンの経済活動だけでなく、人々の暮らしが一変するまさに「ホーチミンの夢の大変貌計画」を後押しする歴史的イベントだ。

その最初の重要なスタートを日本が担うというから、ホーチミンや国の成長に携わり、それを見守れることは日本にとってもエキサイティングで、大変感慨深い。

実際、ホーチミンの町に出ると成長著しい上昇機運を肌で感じることができ、とにかく明るくて活気がある。北のハノイとは、北海道と九州ほどの距離があり、人も文化も全く違う。

今では先進国となった日本がアジアでいち早く経済発展を成し遂げた背景の1つも、都市鉄道という公共交通機関の導入だった。20世紀初頭、首都圏、さらには京阪神圏などの大都市圏で都市鉄道を大開発したのが始まりだった。

大量の人を正確に、しかも安全に移動させることができる都市鉄道の誕生がなければ、今の日本の「安全神話」をバックとした国の発展もなかっただろう。

今回のホーチミンの鉄道計画は、「都市部で地下、郊外で高架を走らせる」という、まさに東京メトロの東西線をモデルとしているようだ。

もともと建設計画が浮上したのは、悪名高きホーチミンの大渋滞。人口約830万人の1人に1台が当たり前というバイク天国のお国柄がなす“業”だ。

ホーチミン市に登録されたバイクは10年前の2倍以上に急増、大気汚染や環境悪化も深刻化、街のさらなる発展には鉄道の整備が待ったなしの状態だった。

日本の円借款で走ることになる1号線は、バイクや車で常に渋滞が問題となっている国道1号線に沿って建設が進行中で、将来的には日本のように通勤や通学の足としての活用が期待されている。

また、その国道1号線は、町の中心部と港をリンクさせる経済活動のライフラインでもある。地下鉄開業により、ベトナム経済を牽引するホーチミンにとどまらず、ベトナム全体の経済発展を加速化させる効果も期待されている。

地下鉄建設のメリットは、ホーチミン名物の大渋滞の解消だけにはとどまらない。地下鉄が建設される沿線には、数多くの不動産開発案件が計画されている。

駅ビル、さらには駅ロータリー周辺の開発などで、1号線沿線では「ビンホームズ・セントラルパーク」などマンションなどの建設ラッシュで、日本の不動産会社も参画している。

ホテルオークラ(東京都港区)は2020年に「オークラ・プレステージ・サイゴン」を1区の旧タックストレードセンター跡地に建設予定だ。

■外資の進出ラッシュ、日本はその先駆け

経済発展に伴い中間層や富裕層が拡大、その購買力を見込んで外資の進出ラッシュが続く。とりわけベトナムの「ドイモイ(刷新)」(外資誘致のため市場経済導入)の効果が大きい最大の商業都市、ホーチミンの外資進出ラッシュは首都ハノイを大きく凌ぐ。

インテルやIBMといったハイテク産業、百貨店や小売業、さらにはマクドナルドやスターバックスといったグローバル飲食チェーンも次々参入を果たしている。親日のベトナムでは、こうした欧米系のブランドより早く、日本のコンビニエンスストアが進出している。

ファミリーマートは2009年に日系コンビニとして初進出し、現在80店舗近くを展開。日本流のサービスと食品や日用品などが常時購入できる便利さで人気だ。

世界第3位のコメ輸出国、ベトナムではベトナム米を使った少しパラ目の日本のおにぎりも大人気で、弁当やパン(日本最大手の山崎製パンも参入)、菓子スナックも好評だ。

2014年にはイオンも進出、さらに2016年7月には地下鉄の駅近くの1区に、地下2階、地上3階の高島屋がシンガポール、上海に次ぐ海外店舗第3番目として、日系百貨店で初めて開業。京都の福寿園や神戸のユーハイムなど日本の「デパ地下」もお目見えし、すっかり市内のラウンドマークになり、富裕層の取り込みを図っている。

地下鉄開業で、駅周辺には、バスターミナルと、こういった外資が入ったショッピングモールが建設され、地下鉄を利用し通学、通勤する人が、帰宅前に空いた小腹をおにぎりで満たす、という光景も想像できる。

買い物をして、バスに乗り、郊外の自宅に帰宅する、という日本の日常が海を超えたベトナムで実現しそうで楽しみだ。

さらに、地下鉄の全体計画である1号線から6号線までの総延長距離107キロの沿線では、ベッドタウンの建設も計画され、地下鉄で利用のICカードに「Suica(スイカ)」の技術採用も検討されており、日系企業にとっても経済波及効果が大きくなることが予想される。

東急電鉄は「東急多摩田園都市」をモデルとして、ホーチミン近郊のビンズン市に街区面積約110ヘクタールの土地に約7500戸の住宅、商業施設などの開発を手がける「東急ビンズンガーデンシティ」を展開中。

またホーチミン市の新興住宅地の7区では、野村不動産、大和ハウス工業、住友林業の日系3社が、現地不動産開発業者のフーミーフン社と合弁で開発を進めている。

さらには日本の円借款で建設が進む9区で、阪急不動産と西鉄が、現地不動産大手のナムロン投資とマンションの新開発事業を手がけている。

■外国人への規制緩和で不動産市場活況に

ベトナムは2015年7月に外国人に対する不動産購入を解禁した。それ以来、投資案件としても不動産市場が拡大している。

しかし、ベトナムの1人当たりのGDPが約2200ドル(2016年IMF=国際通貨基金、日本の約20分の1。ホーチミン市は約5100ドル、ちなみにタイは約5700ドル、フィリピンのほぼ2倍)で、不動産価格はまだまだ低い。

日系企業の高層マンションでは、「例えば、50m2で約1100万円で、同様の物件だとマニラの約半額、バンコクの約4分の1、東京の約9分の1ぐらい」(日系の不動産関係者)と言われている。

日本人駐在員数は約1万人と言われ、1人当たりGDPが3000ドル以下の後進国の中で、この数は圧倒的に多い(カンボジアで約1800人、ミャンマーで約1400人)。「最近は家族を帯同する人も増え、日本人学校の校舎も増設したほどだ」(日系大手商社関係者)という。

そんな中、日本人を含めベトナム投資が熱くなる一方、買い手の多くはホーチミンなどベトナムの中間層や富裕層だ。 英国の不動産大手のナイト・フランクは10年後には世界の「超富裕層」は約22万人に急増し、新しい超富裕層の大半はアジアから生まれるという。

中でもホーチミンは、街中で高級輸入車も見かけるようになるなど、今後10年間で超富裕層の数は約3倍に増加し、世界一の増加率になると予測されている。その中にはベトナムの経済発展には欠かせない「越僑」と呼ばれる在外ベトナム人も含まれる。

日本が輸出する都市鉄道が作り出す、新・都市国家・ホーチミン。その発展を支える新しいライフスタイルや価値観を謳歌する中間層や富裕層「新・ベトナム人」を次回、探ってみたいと思う。

「脱中国」「チャイナブラスワン」といった言葉を聞くようになって数年が経ち、最近では耳にしたり見かけることが少なくなっていました。流行するビジネス用語がそうなるのは、それが定着してきたときか、廃ったとき。

投資資本の流出に悩む、経済成長率鈍化の中国の現状と照らし合わせると、「脱中国」「チャイナブラスワン」が、ベトナムに具現化されていることが確認できますね。

冒頭の繰り返しになりますが、外資の進出ラッシュのなか、日本はその先駆けとなっているのだそうで、明るく喜ばしい話ですね。

経済発展に伴い中間層や富裕層が拡大し、その内需の購買力が経済成長をけん引するのですが、ホーチミンでは、今後10年間で超富裕層の数は約3倍に増加し、世界一の増加率になると予測されているのだそうです。

世界経済が低迷し、中国経済も低迷。中国経済に依存度の高いアジアの国々もそのあおりで低迷が見られる中、ベトナム、インドが、ポストチャイナで、新たなアジア経済、ひいては世界経済のけん引役となっていくのでしょうか。

そこに日本企業が先駆けとなって参入・貢献しているのです。アジアの発展に寄与する日本。混迷し変革する世界経済のなか、トンネルを抜け出す明かりが見えるようですね。

# 冒頭の画像は、日本のODAで建設されるホーチミンの都市鉄道(地下鉄)の建設現場。

この花の名前は、ナツシロギク

↓よろしかったら、お願いします。