保釈中のカルロス・ゴーン被告が大みそかの前日、レバノンに出国したことが31日、明らかとなりました。

長期間拘束し、1日8時間におよぶ取り調べを行う。取り調べに弁護士の立ち合いが許されない。家族の面談も許されない。拘束の環境が劣悪等々の海外からの批判が高まった事件でした。

その批判を背景に立ち上がった著名弁護士、批判に煽られた裁判官が、検察の逃亡や証拠隠滅の懸念による反対にも関わらず、条件付きの保釈をみとめました。

当時、ファーウェイの孟晩舟副会長兼最高財務責任者に対するカナダの裁判所の保釈と対比した議論もありました。

しかし、結果は検察の反対主張通りの逃亡・出国。

この事件との関係があるのかどうか、保釈の緩和傾向がみられるとの指摘があります。また、保釈中の容疑者の逃走事件も頻発しています。

今回の国外逃亡が何故防げなかったのか。国内でも増えている逃亡は何故成功しているのか。

制度の準備もなく保釈の緩和が進められている日本の司法制度。早急な見直しが必要ですね。 . . . 本文を読む

金正恩氏の最近の「打ち上げ花火」のようなミサイルの乱発は、北朝鮮が「出稼ぎ労働者の減少」等国連制裁で追い詰められている証。

金正恩氏は、イランに対する米国の姿勢を見て、北朝鮮に対しても米国の軍事作戦はないと踏んでいるようだ。だが、それは大きな間違いである。

その間違った判断で、金正恩氏が「自分勝手に決めた米国との核廃棄に関わる交渉期限」。期限切れ後の、「新年の辞」が注目されています。

内容次第では、「すべての準備が整っている米国」の軍事作戦を招くか、米軍の攻撃を恐れる政権(軍)幹部のクーデタが起こる可能性はかなり高いと指摘しておられるのは、国際投資アナリストの大原浩氏。 . . . 本文を読む

明治維新で日本の独立を産むきっかけを造ったのは、ペリーの黒船でした。

そして平成から令和に変わった今、世界は「新冷戦時代」に突入、日本と隣接する東アジアの中国、ロシア、南北朝鮮の国々の、日本への侵略や不法占拠のエスカレートは、それらへの日本の対応の変化を必要とされています。

米国の核の傘へのおんぶにだっこで平和ボケしている日本に、改革が必要となっていますが、トランプ大統領が、平成・令和の黒船だとは、これまで唱えさせていただいていました。

防衛大学・神谷万丈教授が、2020年代の日本の安全保障政策について、安全保障学の「防衛的防衛」という考え方を提唱しておらりれます。

米国第一主義のトランプ大統領の出現をきっかけとした、日米安全保障体制を基軸とした日本の安全保障改革への提言です。 . . . 本文を読む

1956年10月、鳩山首相とソ連のブルガーニン首相がモスクワで署名した「日ソ共同宣言」は、北方領土問題は、まず国交回復を先行させ、平和条約締結後にソ連が歯舞群島と色丹島を引き渡すという前提で、平和条約の交渉を行うというものでした。

しかしその後、四島返還を求めての交渉が続き、ロシア経済が苦しくなっていたエリツィン大統領時代には、四島返還実現の可能性が高まった時代がありました。

しかし、2016年12月のプーチン大統領来日を境に、「日ソ共同宣言」の二島返還と経済支援優先に方向転換され、今年はゼロ島返還なのに経済協力のレベルに至ってしまったことは、諸兄がご承知の通りです。

産経のモスクワ・小野田氏が、今年の総括と、来年への展望に触れておられます。 . . . 本文を読む

戦後最悪の関係に陥っている日韓関係。

朴槿恵政権時代も、日本は永遠に謝罪を続けるべきと告げ口外交で悪化していましたが、慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認した「慰安婦問題日韓合意」も締結する関係修復の成果(大使館前の慰安婦像の撤去または移動は実現しないまま)もありました。

しかし、南北統一を目指す文在寅政権に代わり、その日韓合意どころか、両国間で取り交わされた国際条約や協定である「日韓基本条約」や「請求権協定」を覆すに至っていることは諸兄がご承知の通りです。 . . . 本文を読む

2019年は、トランプ大統領のアメリカファーストで、世界が掻きまわされた年だったと言えます。

米中による覇権争いで、「新冷戦時代」に突入や、中東からの米軍撤退による混乱を招きましたが、2020年は米大統領選の年。

再選を目指すトランプ氏の活動は、一段と盛んになると、川上高司拓殖大学海外事情研究所所長(教授) . . . 本文を読む

注目の日中韓サミットが開催されました。

多くの方々もそうだった様に、遊爺が注目した点は、国賓で来日する習近平主席に対し、東シナ海の尖閣近海などへの侵略、南シナ海の不法人口島軍事基地化、香港やウイグル他への弾圧を抱える問題への釘を刺せるか。戦後最悪となっている日韓関係の中での首脳会談で、両国間の国際公約を守るようどこまで説得出来るかでした。

この点について、安部首相は予定通りの言動は出来たと評価される結果だったと言えます。勿論、相手が日本の要求通りの行動をするかどうかは、今後に注目です。

以外だったのは、文在寅バッシングの強さ。日本の毅然とした対応と要求のみならず、中国からも厳しい態度での圧力がかけられ、沈没状態に終わった様子でしたね。 . . . 本文を読む

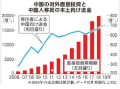

ことしの経済重大事を、10月の消費税増税と並んで4月の改正出入国管理法施行だと論じておられるのは、産経新聞編集委員の田村秀男氏。

改正出入国管理法は、外国人移民を大量に受け入れ、経済再生につなげるというが、重大な盲点があると指摘。

移民導入はデフレ経済を恒常化させるばかりか、移民を資本と一体化させて相手をのみ込む中国膨張主義にはめられると。 . . . 本文を読む

尖閣諸島周辺の領海や接続水域の海域では、中国海警局(海警)の公船の侵入がエスカレートしていて、今年、領海外側の接続水域では、延べ1061隻の中国公船が計273日も航行(19日現在)し、過去最多を更新。4~6月には接続水域内側で過去最長となる64日連続での活動が確認されています。

日米同盟では、領有権について米国は関与しませんが、前政権のクリントン国務長官(当時)が、日本が実効支配をしているので同盟の適用範囲と公言し、以後の米国政府の見解となってきています。

そこで、中国は「海監」の増強を進め、尖閣近海の巡視を定期化し、実効支配実績造りを推進してきました。

攻める「海監」と、護る海保の巡視船との勢力差は、平成24年に海保の1千トン以上の大型巡視船は51隻で中国側が保有する同クラスの公船40隻を上回っていたものが、29年には海保の62隻に対し中国側は136隻で勢力は倍程度に逆転してしまっています。

石垣島などの日本の漁船が近づくと、中国・海監より先に、日本の海保の巡視船が接近を阻止する状況となっています。

ところが、この領土・領海・領空侵略の危機を知っている人は69・1%なのだそうです。

. . . 本文を読む

来春の習近平国家主席の国賓来日が、安部首相と習近平主席の間では両国関係改善が進んでいる象徴として実現に向かっています。

方や、中国による尖閣諸島の日本の領海を含む近海への侵入は止んでいません。

日本国内でも、国賓としての招聘への違和感の声は募っている様です。

日中関係には、国際環境、特に米露を含めた4か国の関係の動きに配慮が必要ですが、それぞれの関係も、動きがありますね。 . . . 本文を読む

北朝鮮の挑発がエスカレートしていますね。

短距離ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイル( SLBM)の発射実験の頻度を上げてきています。

核を手放そうとせず、拉致被害者を帰さない金正恩政権。解決への結論は一つ。金正恩政権を排除するしかないと、李相哲龍谷大学教授。 . . . 本文を読む

北方領土の歯舞群島付近で操業していた日本の漁船5隻がロシア国境警備当局に拿捕されました。

19日の日露外相会議への茂木外相の訪露に合わせたタイミングで、挑戦的姿勢を顕したと理解せざるを得ません。

事実関係を確認の上、人道的見地から早期釈放実現を会議の席で求めていただきたい。

. . . 本文を読む

観光庁は18日、韓国からの訪日客が7月以降、5カ月連続で減少したと発表。

ただ、韓国人客は滞在日数が短いため、もう一つの目標である観光客消費額への影響は限定的だとの見方もある。

現場ではすでに、東南アジアや欧米客向けの営業を強化するなど、多角化を図る動きも出始めている。 . . . 本文を読む

北方領土問題を語るとき、木村汎・北海道大学名誉教授と、袴田茂樹・新潟大学教授のお二方の論を欠かすことはできません。

その双璧のうちの木村名誉教授が亡くなられたのですね。

親交があられた、佐瀬昌盛・防衛大学名誉教授の、「木村汎教授に捧ぐ」との文が産経・正論に載せられていました。

その記事をここに転載させていただき、木村名誉教授を偲ぶとともに、ご冥福を祈らせていただきます。 . . . 本文を読む

最近の国会質問には文句をつけたいと、大阪大学の加地伸行名誉教授。

その第一は、「桜を見る会」問題だと。

国会議員諸氏は一度も公私混同したことはないと言い切れるのか。

安倍首相が自分の知人らを優先して招待し、それも国費を使っているのは、許せない。公私混同だと責めるが、自分は公私混同したことが無いと言えるのかと。

JRの新幹線グリーン車に無料で乗れる特権を国会議員は有するが、それはあくまで公用の場合。

その原則を完全に守っているのか。そうだと言うなら大半はおそらく嘘であろうと。 . . . 本文を読む