今月6日、日米防衛相会談が行われ、ヘーゲル国務長官が、東シナ海や南シナ海で挑発行為を続ける中国を牽制する姿勢を明示しました。更に、へーゲル氏は、7日からの訪中先でも、尖閣諸島に米国の対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条が適用されるとの考えを中国側に伝える方針とのことでした。バイデン副大統領の肩すかしの先例があり、親中に傾いているオバマ政権にあって、半信半疑でしたが、常万全国防相との会談では、日本とフィリピンの国名も出して同盟国の防衛義務を「完全に果たす」とキッパリ言い切ったことは諸兄がご承知の通りです。

ところが、習金平との会談では、「オバマ大統領と習主席の提唱した米中の新型の両軍関係を中国側と推進することだ」と応じましたね。

習近平に会ったとたんに手のひら返しでは、やはりバイデン副大統領と同じ穴の狢かとも思われましたが、その後の専門家の方々の分析をみると、そうでもないということの様ですね。

<米国防長官>「尖閣防衛義務果たす」 中国国防相反発 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

習近平主席がヘーゲル米国防長官と会談--人民網日本語版--人民日報

青山繁晴が語る 習近平とヘーゲル長官の会談! - YouTube

宮家氏の文のタイトル「米中「新型軍事関係」とは何か」については、一言で言えば「同床異夢」ということで了解ですが、米側の主張の、「中国は新興大国として既存の国際秩序を尊重し既存大国に軍事的挑戦を試みるな」についてどこまで中国が聞く耳を持っているかは疑問ですね。「ついに中国との対立を覚悟した米国」への飛躍は、この文の中だけでは、スペースのせいなのかどうか、判りづらいところがあります。

青山繁晴氏が随所で指摘されていますが、ヘーゲル長官の主張が必ずしもケリー長官やオバマ大統領の姿勢と一枚岩かというと、首を傾げざるを得ない現状ですね。

まして、アジア外交に関してオバマ政権内での主導役と言われる、スーザン・ライス補佐官は完全に親中国派とされていますから、オバマ政権の姿勢には注視が必要です。

ただ、国防長官が、バイデン副大統領が勇んで乗り込んだにも関わらずうやむやにした、防空識別圏設定に対し、「事前協議せず一方的に強行する権利はない」と言い切り、「米国は日米安保条約などで定められた同盟国の防衛義務を「完全に果たす」」と強調し、フィリピンともども防衛義務を果たすと明言したことは、中国に強い牽制を示したことになり、東アジアの平和の為には、久々に米国らしい毅然とした態度での貢献を果たしました。

ヘーゲル長官に感謝申し上げ、半信半疑であったことのお詫びを申し上げます。

宮家氏が書かれた、「ついに米国が中国との対立を覚悟」したのかは、今後の成り行きに注目ですね。

なを、蛇足ながら補足すれば、「新型大国関係」を最初に米側に提案したのは当時の習近平国家副主席だと文中にありますが、「太平洋分割管理」について、2007年に、ティモシー・J・キーティング海軍大将が訪中した際に中国海軍高官から提案を示されていました。それを、習近平が訪米時に焼直して持ち出したということですね。この、一貫したしつこさは見事といえます。

「太平洋分割管理」は中国軍の自然な戦略構想

米・ヘーゲル国防長官 中国牽制姿勢を鮮明に - 遊爺雑記帳

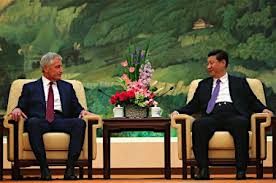

# 冒頭の画像は、会談したヘーゲル国防長官と習近平主席

この花の名前は、ヒメイワギボウシ

↓よろしかったら、お願いします。

ところが、習金平との会談では、「オバマ大統領と習主席の提唱した米中の新型の両軍関係を中国側と推進することだ」と応じましたね。

習近平に会ったとたんに手のひら返しでは、やはりバイデン副大統領と同じ穴の狢かとも思われましたが、その後の専門家の方々の分析をみると、そうでもないということの様ですね。

<米国防長官>「尖閣防衛義務果たす」 中国国防相反発 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

習近平主席がヘーゲル米国防長官と会談--人民網日本語版--人民日報

青山繁晴が語る 習近平とヘーゲル長官の会談! - YouTube

ついに中国との対立を覚悟した米国 米中「新型軍事関係」とは何か~中国株式会社の研究(244) 宮家 邦彦:JBpress(日本ビジネスプレス)

<前略>

米中新型軍事関係

米中「新型大国関係」については本コラムでも昨年既に書いた。

要するに、米国は中国が大国であることを認め大国中国の国益を尊重すべしとする中国側と、中国は新興大国として既存の国際秩序を尊重し既存大国に軍事的挑戦を試みるなとする米側との、一種の「同床異夢」である。

2012年2月、「新型大国関係」を最初に米側に提案したのは当時の習近平国家副主席だった。米側も当初はこの種の表現を使うことを意識的に避けていたようだ。

ところが、昨年3月、当時NSC(National Security Council国家安全保障会議)大統領補佐官だったトム・ドニロンが講演でこの表現に間接的に言及して以来、状況は大きく変わりつつある。

同年11月には後任のスーザン・ライス補佐官がアジア関係演説の中で、「When it comes to China, we seek to operationalize a new model of major power relations」と述べ、従来より踏み込んでいる。米側も遂に中国側の土俵に乗ったようだが、このライス演説、日本政府関係者の間ですこぶる評判が悪い。

一方、米中「新型軍事関係」なる用語が使われ始めた経緯は不明だ。

昨年5月5日に中国人民解放軍の機関紙「解放軍報」が関連論文を掲載したとの報道はある。恐らく中国側はその頃から米国に対し、軍事面でも「新型大国関係」に伴う新たな関係の構築を働きかけてきたのだろう。

まずはスローガンとなる中国製「新語」を外国に受け入れさせ、それを勝手に定義して主導権を握ろうとするやり方は、いかにも中国らしい。天晴(あっぱれ)だ。

一方米国側も、つまらない用語使用の是非で争うよりは、むしろ内容で勝負しようとしているのだろう。その典型がこの新型軍事関係のように思える。

国防大学での発言

4月8日、ヘーゲル長官は人民解放軍の国防大学を訪問し、学生の前で講演と質疑応答を行った。最近の米中軍事関係では珍しいことだ。さらに、その前日には米側の希望通り、ヘーゲル長官の中国空母「遼寧」の視察を認めている。今回中国側は米国の求める「透明性向上」に一生懸命応えたいのだろう。

米国防総省が考える「新型軍事関係」を詳しく説明したこの講演内容は意外に内容が濃い。さらに、その後の学生との質疑応答はもっと面白いのだが、日本では一部全国紙を除き、この国防大学でのイベントの詳細は報じられていない。されば、ここではヘーゲル長官発言を中心にやり取りの一部を再現しよう。

●米国はアジア太平洋を含む全世界において、以下を伴う安定したルールに基づく秩序の維持を求めている(Here in the Asia-Pacific and around the world, the United States believes in maintaining a stable, rules-based order built on:)

- シーレーンとその上空空域およびサイバー空間への自由で開かれたアクセス(free and open access to sea lanes and air space - and now, cyberspace;)

- 繁栄を促進する自由な貿易・経済政策(liberal trade and economic policies that foster widely-shared prosperity;)

- 危険かつ不安定な大量破壊兵器拡散の停止(halting the proliferation of dangerous and destabilizing weapons of mass destruction;)

- 侵略の抑止、および(deterring aggression; and)

- 国際法と整合性のある、明確、予測可能、一貫性のある平和的な紛争解決手法(clear, predictable, consistent, and peaceful methods of resolving disputes consistent with international law.)

●米国のアジア・太平洋へのリバランスは同地域での米国のプレゼンスと関与を確保し、同盟国への約束を再確認するものだ(America's ‘rebalancing’ to the Asia-Pacific is about ensuring its presence and engagement and re-affirms its “commitments to our treaty allies)

●中国も米国と同様、その軍事的能力、意図および米中間の不一致点をより明らかにすべきだ(should be more open about their “capabilities, intentions, and disagreements)

要するに米国が言いたいことは、中国の海空・サイバー空間への介入は許さない、力による現状変更は認めない、大量破壊兵器の移転は認めない、より自由で透明性のある政策を採用すべし、現在米国が維持している西太平洋の海洋秩序への挑戦は認めない、ということに尽きるだろう。

学生との質疑応答

尖閣列島の領有権をめぐる態度について、日米中間で大きな温度差があることはご承知の通りだ。米国は南シナ海・東シナ海の領有権問題について中立を維持し、いずれの側にも組しない。

これに対し、日本は米国に日本の立場を、中国は中国の立場を支持せよと主張しているので、事実上出口がない。

特に、米国のアジア村関係者の一部には、日本を支持することは不必要であるばかりか、有害ですらあるので、今後も中立を維持すべしとの議論がある。

しかし、ヘーゲル長官と学生との質疑応答を読んでみたら、思わず笑ってしまった。そのような対中配慮などほとんど無意味となっているからだ。

関連部分を再現してみよう。

●学生:(米国の立場は中立だと言うが)米国は明確にフィリピンに組しており、東シナ海でも日本を支持しているではないか(you are apparently taking sides when it comes to the issue with the Philippines. And when it comes to the East China Sea, you're taking sides with Japan!)

●ヘーゲル長官:領土問題に対する米国の立場は変わっていないが、フィリピンと日本は米国の長年の同盟国であり、米国には条約上の義務がある(The United States has not changed its policy on disputes, but the Philippines and Japan are long-time allies of the United States and we have treaty obligations with those two nations)

何のことはない。中国は既に米国がフィリピンと日本を支持していると思っている。米国は領土問題について中立と言うが、実質的にはそうではない。

中国側もこのことは、とっくにお見通しである。そうであれば、米国の中立論はあくまで対中配慮のための建前論に過ぎないではないか。

そもそも、ヘーゲル長官は日本での防衛大臣との共同記者会見において、「日本の施政権下にある尖閣諸島には日米安保条約第五条が適用される」と公言している。頭隠して尻隠さず、という感じだ。

されば、今さら米国が日本の立場を積極的に支持しなくても、日本の立場は概ね確保されるということではないか。

米中関係の進展

それでは逆に、米中関係は今後ますます険悪化するのかと言うと、必ずしもそうではない。

今回米中間では、陸軍同士の対話メカニズム(an army-to-army dialogue mechanism)とアジア太平洋安全保障対話(an Asia-Pacific security dialogue)の構築について、中身はともかく、一応合意したという。

結構ではないか。どうやら米国は中国との対決が不可避であることを覚悟し始めたようだ。だからこそ、少しでも対話を続け、透明性を高めたいのだろう。

その目的は、誤解や誤算によって生ずる可能性が極めて高い米中(または日中)間の軍事衝突を最小限にするための紛争回避メカニズムの構築である。

今回のヘーゲル訪中は、そうした方向で米中両軍が動き始めたことを象徴する訪問と見るべきだろう。

<前略>

米中新型軍事関係

米中「新型大国関係」については本コラムでも昨年既に書いた。

要するに、米国は中国が大国であることを認め大国中国の国益を尊重すべしとする中国側と、中国は新興大国として既存の国際秩序を尊重し既存大国に軍事的挑戦を試みるなとする米側との、一種の「同床異夢」である。

2012年2月、「新型大国関係」を最初に米側に提案したのは当時の習近平国家副主席だった。米側も当初はこの種の表現を使うことを意識的に避けていたようだ。

ところが、昨年3月、当時NSC(National Security Council国家安全保障会議)大統領補佐官だったトム・ドニロンが講演でこの表現に間接的に言及して以来、状況は大きく変わりつつある。

同年11月には後任のスーザン・ライス補佐官がアジア関係演説の中で、「When it comes to China, we seek to operationalize a new model of major power relations」と述べ、従来より踏み込んでいる。米側も遂に中国側の土俵に乗ったようだが、このライス演説、日本政府関係者の間ですこぶる評判が悪い。

一方、米中「新型軍事関係」なる用語が使われ始めた経緯は不明だ。

昨年5月5日に中国人民解放軍の機関紙「解放軍報」が関連論文を掲載したとの報道はある。恐らく中国側はその頃から米国に対し、軍事面でも「新型大国関係」に伴う新たな関係の構築を働きかけてきたのだろう。

まずはスローガンとなる中国製「新語」を外国に受け入れさせ、それを勝手に定義して主導権を握ろうとするやり方は、いかにも中国らしい。天晴(あっぱれ)だ。

一方米国側も、つまらない用語使用の是非で争うよりは、むしろ内容で勝負しようとしているのだろう。その典型がこの新型軍事関係のように思える。

国防大学での発言

4月8日、ヘーゲル長官は人民解放軍の国防大学を訪問し、学生の前で講演と質疑応答を行った。最近の米中軍事関係では珍しいことだ。さらに、その前日には米側の希望通り、ヘーゲル長官の中国空母「遼寧」の視察を認めている。今回中国側は米国の求める「透明性向上」に一生懸命応えたいのだろう。

米国防総省が考える「新型軍事関係」を詳しく説明したこの講演内容は意外に内容が濃い。さらに、その後の学生との質疑応答はもっと面白いのだが、日本では一部全国紙を除き、この国防大学でのイベントの詳細は報じられていない。されば、ここではヘーゲル長官発言を中心にやり取りの一部を再現しよう。

●米国はアジア太平洋を含む全世界において、以下を伴う安定したルールに基づく秩序の維持を求めている(Here in the Asia-Pacific and around the world, the United States believes in maintaining a stable, rules-based order built on:)

- シーレーンとその上空空域およびサイバー空間への自由で開かれたアクセス(free and open access to sea lanes and air space - and now, cyberspace;)

- 繁栄を促進する自由な貿易・経済政策(liberal trade and economic policies that foster widely-shared prosperity;)

- 危険かつ不安定な大量破壊兵器拡散の停止(halting the proliferation of dangerous and destabilizing weapons of mass destruction;)

- 侵略の抑止、および(deterring aggression; and)

- 国際法と整合性のある、明確、予測可能、一貫性のある平和的な紛争解決手法(clear, predictable, consistent, and peaceful methods of resolving disputes consistent with international law.)

●米国のアジア・太平洋へのリバランスは同地域での米国のプレゼンスと関与を確保し、同盟国への約束を再確認するものだ(America's ‘rebalancing’ to the Asia-Pacific is about ensuring its presence and engagement and re-affirms its “commitments to our treaty allies)

●中国も米国と同様、その軍事的能力、意図および米中間の不一致点をより明らかにすべきだ(should be more open about their “capabilities, intentions, and disagreements)

要するに米国が言いたいことは、中国の海空・サイバー空間への介入は許さない、力による現状変更は認めない、大量破壊兵器の移転は認めない、より自由で透明性のある政策を採用すべし、現在米国が維持している西太平洋の海洋秩序への挑戦は認めない、ということに尽きるだろう。

学生との質疑応答

尖閣列島の領有権をめぐる態度について、日米中間で大きな温度差があることはご承知の通りだ。米国は南シナ海・東シナ海の領有権問題について中立を維持し、いずれの側にも組しない。

これに対し、日本は米国に日本の立場を、中国は中国の立場を支持せよと主張しているので、事実上出口がない。

特に、米国のアジア村関係者の一部には、日本を支持することは不必要であるばかりか、有害ですらあるので、今後も中立を維持すべしとの議論がある。

しかし、ヘーゲル長官と学生との質疑応答を読んでみたら、思わず笑ってしまった。そのような対中配慮などほとんど無意味となっているからだ。

関連部分を再現してみよう。

●学生:(米国の立場は中立だと言うが)米国は明確にフィリピンに組しており、東シナ海でも日本を支持しているではないか(you are apparently taking sides when it comes to the issue with the Philippines. And when it comes to the East China Sea, you're taking sides with Japan!)

●ヘーゲル長官:領土問題に対する米国の立場は変わっていないが、フィリピンと日本は米国の長年の同盟国であり、米国には条約上の義務がある(The United States has not changed its policy on disputes, but the Philippines and Japan are long-time allies of the United States and we have treaty obligations with those two nations)

何のことはない。中国は既に米国がフィリピンと日本を支持していると思っている。米国は領土問題について中立と言うが、実質的にはそうではない。

中国側もこのことは、とっくにお見通しである。そうであれば、米国の中立論はあくまで対中配慮のための建前論に過ぎないではないか。

そもそも、ヘーゲル長官は日本での防衛大臣との共同記者会見において、「日本の施政権下にある尖閣諸島には日米安保条約第五条が適用される」と公言している。頭隠して尻隠さず、という感じだ。

されば、今さら米国が日本の立場を積極的に支持しなくても、日本の立場は概ね確保されるということではないか。

米中関係の進展

それでは逆に、米中関係は今後ますます険悪化するのかと言うと、必ずしもそうではない。

今回米中間では、陸軍同士の対話メカニズム(an army-to-army dialogue mechanism)とアジア太平洋安全保障対話(an Asia-Pacific security dialogue)の構築について、中身はともかく、一応合意したという。

結構ではないか。どうやら米国は中国との対決が不可避であることを覚悟し始めたようだ。だからこそ、少しでも対話を続け、透明性を高めたいのだろう。

その目的は、誤解や誤算によって生ずる可能性が極めて高い米中(または日中)間の軍事衝突を最小限にするための紛争回避メカニズムの構築である。

今回のヘーゲル訪中は、そうした方向で米中両軍が動き始めたことを象徴する訪問と見るべきだろう。

宮家氏の文のタイトル「米中「新型軍事関係」とは何か」については、一言で言えば「同床異夢」ということで了解ですが、米側の主張の、「中国は新興大国として既存の国際秩序を尊重し既存大国に軍事的挑戦を試みるな」についてどこまで中国が聞く耳を持っているかは疑問ですね。「ついに中国との対立を覚悟した米国」への飛躍は、この文の中だけでは、スペースのせいなのかどうか、判りづらいところがあります。

青山繁晴氏が随所で指摘されていますが、ヘーゲル長官の主張が必ずしもケリー長官やオバマ大統領の姿勢と一枚岩かというと、首を傾げざるを得ない現状ですね。

まして、アジア外交に関してオバマ政権内での主導役と言われる、スーザン・ライス補佐官は完全に親中国派とされていますから、オバマ政権の姿勢には注視が必要です。

ただ、国防長官が、バイデン副大統領が勇んで乗り込んだにも関わらずうやむやにした、防空識別圏設定に対し、「事前協議せず一方的に強行する権利はない」と言い切り、「米国は日米安保条約などで定められた同盟国の防衛義務を「完全に果たす」」と強調し、フィリピンともども防衛義務を果たすと明言したことは、中国に強い牽制を示したことになり、東アジアの平和の為には、久々に米国らしい毅然とした態度での貢献を果たしました。

ヘーゲル長官に感謝申し上げ、半信半疑であったことのお詫びを申し上げます。

宮家氏が書かれた、「ついに米国が中国との対立を覚悟」したのかは、今後の成り行きに注目ですね。

なを、蛇足ながら補足すれば、「新型大国関係」を最初に米側に提案したのは当時の習近平国家副主席だと文中にありますが、「太平洋分割管理」について、2007年に、ティモシー・J・キーティング海軍大将が訪中した際に中国海軍高官から提案を示されていました。それを、習近平が訪米時に焼直して持ち出したということですね。この、一貫したしつこさは見事といえます。

「太平洋分割管理」は中国軍の自然な戦略構想

米・ヘーゲル国防長官 中国牽制姿勢を鮮明に - 遊爺雑記帳

# 冒頭の画像は、会談したヘーゲル国防長官と習近平主席

この花の名前は、ヒメイワギボウシ

↓よろしかったら、お願いします。