トランプ米大統領が香港人権・民主主義法案に署名し、同法が成立しました。

米国議会の下院・上院共に与野党が一致して通過させたもので、トランプ氏が習近平への配慮のコメトを出すほどのもので、気になっていましたが、「米国は中国を破壊するつもりだ」と中国が悲鳴を上げる内容だと解説されているのは、産経新聞社特別記者の田村秀男氏。

中国政府は香港の金融市場への影響力を上海に移転させようとしていても、政府の干渉が強い上海より、香港のシェアが上回っているのだそうです。

内需が回復しPMI好転との声もありますが、新冷戦時代に突入し苦しいとされている中国経済。

米国との覇権争いでは欠かせない軍事力の拡充にも影響が出始めて、空母 4隻体制も見直しを余儀なくされているのだそうですね。

中国外務省が発表した対米非難声明は、「香港の繁栄と安定の破壊」「中華民族の偉大な復興という歴史的過程を破壊する」というもので、「米国は中国を破壊するつもりだ」という北京は、非難というよりも悲鳴とみなすべきだと。

なぜ「香港や中華民族の破壊」になるのか。

法にはメガトン級破壊兵器の起爆装置が仕込まれているのだそうで、起爆装置とは「1992年香港政策法」修正条項。

香港の高度な自治の維持を条件に、香港に対する貿易や金融の特別優遇措置を対中国政策とは切り離して適用するというもので、米政府は香港の自治、人権・民主主義の状況によっては「通貨交換を含む米国と香港間の公的取り決め」も見直し対象にできるようにしたのだそうです。

習政権が今後とも香港の人権を踏みにじり、民主化運動を弾圧するようであれば、米国は香港ドルと米ドルの交換を禁じることも辞さないというもの。

2018年で、中国に対する世界からの直接投資の65%、中国から外部に向かう直接投資の60%を香港が占めていて、WSJ紙によると、1997年以降、中国企業のIPOによる資金調達の累計額は香港市場が3,350億ドル、上海市場が2,680億ドルと、香港が上海を圧倒しているのが現状。

アリババ集団も上海ではなく、香港市場に新規上場しています。

米中貿易戦争のあおりで資本逃避が加速している中国。トランプ政権が香港市場でのドル取引停止に踏み切る事態になると、中国経済は金融面で行き詰まり、崩壊の危機にさらされるのですね。

今年 7月、中国が 4年ぶりに発表した国防白書は、空母戦略の後退を象徴として、中国の軍拡路線には暗雲が垂れ込めていたのだそうですね。

経済減速の中で巨大な陸軍の維持や空軍、ロケット軍の装備更新にも多額の支出が必要となり、海軍が十分な財源を得られるかは疑わしく「現在の急速な艦艇建造ペースは今後減速していく」と言われているのだそうです。

電磁式カタパルトや原子炉などの実用化が遅れている現状も、最新技術の開発を支える巨額資金の不足をうかがわせると。

米国が安全保障面も含めて対中圧力を強めていることが、空母の部品調達に影響し、建造の遅れにつながっているとの分析もあるとも。

「新冷戦時代」に突入した、米中の覇権争い。中国が、近いうちに、軍事力でも米国に追いつき追い越すとの声が科と増しく、米国では与野党が一致して対抗姿勢を採っています。

この米国の挙国一致の対抗政策のフル出動で揺らぐ中国経済。

繰り返しになりますが、「米国は中国を破壊するつもりだ」という北京の悲鳴説。

当たりの様ですね。

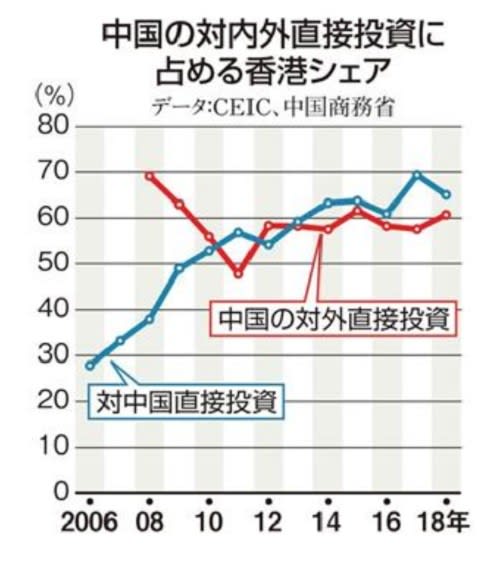

# 冒頭のグラフは、記事の中で、最近では直接投資面で中国は香港への依存を強めていることがわかると述べられているグラフ。

黄葉

↓よろしかったら、お願いします。

米国議会の下院・上院共に与野党が一致して通過させたもので、トランプ氏が習近平への配慮のコメトを出すほどのもので、気になっていましたが、「米国は中国を破壊するつもりだ」と中国が悲鳴を上げる内容だと解説されているのは、産経新聞社特別記者の田村秀男氏。

中国政府は香港の金融市場への影響力を上海に移転させようとしていても、政府の干渉が強い上海より、香港のシェアが上回っているのだそうです。

内需が回復しPMI好転との声もありますが、新冷戦時代に突入し苦しいとされている中国経済。

米国との覇権争いでは欠かせない軍事力の拡充にも影響が出始めて、空母 4隻体制も見直しを余儀なくされているのだそうですね。

【独話回覧】香港人権法は中国経済を破滅させる! 習氏の喉元に刃を突きつけたトランプ氏 - zakzak:夕刊フジ公式サイト 2019.12.3

トランプ米大統領は香港人権・民主主義法案に署名し、同法を成立させた。これに対し、中国の習近平政権は「香港行政と中国の内政への重大な干渉で、むき出しの覇権行為だ。断固として反撃する」と息巻くが、トランプ氏にとっては負け犬の遠吠えとしか聞こえないだろう。トランプ氏は同法により習氏の喉元に刃を突きつけたのだ。

香港人権法は共産党が支配する中国経済を破滅させかねないほどの威力を秘めている。そのことは、皮肉なことに、同法が成立を受けて中国外務省が発表した対米非難声明で認めている。「香港の繁栄と安定の破壊」「中華民族の偉大な復興という歴史的過程を破壊する」というのだ。

同法の概要は、11月28日付米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙でも「香港が中国政府から十分に独立した立場にあり、優遇措置適用に値するかを国務長官が毎年評価するよう義務付けている。また米国は、香港で人権侵害を行った個人に対する制裁や渡航制限を課すことができる」というふうに報じられている。

なぜ「香港や中華民族の破壊」になるのかいまいちピンとは来ないかもしれない。

だが、同法の条文に目を凝らすと、メガトン級破壊兵器の起爆装置が仕込まれていることに気付くはずだ。起爆装置とは「1992年香港政策法」修正条項である。香港政策法とは、97年7月の英国による香港返還に合わせて92年に成立した米国法で、香港の高度な自治の維持を条件に、香港に対する貿易や金融の特別優遇措置を対中国政策とは切り離して適用することになっている。

優遇措置は通常の国・地域向けの場合、貿易、投資、人的交流が柱になり、香港も例外ではないのだが、ただ一つ、香港特有の項目がある。それは「香港ドルと米ドルの自由な交換を認める」となっていることだ。香港人権民主法に関連付けた「92年香港政策法」の修正条項によって、米政府は香港の自治、人権・民主主義の状況によっては「通貨交換を含む米国と香港間の公的取り決め」も見直し対象にできるようにしたのだ。

習政権が今後とも香港の人権を踏みにじり、民主化運動を弾圧するようであれば、米国は香港ドルと米ドルの交換を禁じることも辞さないというわけである。

香港こそは70年代末から始まった中国の改革開放路線と高度成長を支えてきた原動力だ。香港は自由で開かれた金融市場を持ち、全世界から外貨、すなわちドルが集まる。香港の通貨、香港ドルはほぼ固定された公定レートで米ドルと自由に交換できる。

香港の通貨当局は中国銀行と英国系の香港上海銀行およびスタンダード・チャーター銀行の3行に対しドル準備の範囲内での香港ドルの発行を認めている。徹底した対米ドル・ペッグ制のために香港の通貨・金融市場は安定する。香港経由での中国本土との貿易、投資は円滑に進む。中国の金融機関、企業は日米欧や東南アジアの華僑系資本と同様、米ドルを調達、もしくは香港経由で対外投資を拡大してきた。

90年代から、共産党中央は上海金融市場の育成、拡大に努めてきたが、いまなお、上海市場は香港市場に取り代わることはできない。香港の自由、透明度の高さに比べ、上海は依然党による統制と規制でがんじがらめになっているからだ。

グラフを見れば、最近では直接投資面で中国は香港への依存を強めていることがわかる。2018年では、中国に対する世界からの直接投資の65%、中国から外部に向かう直接投資の60%を香港が引き受けている。

26日には中国ネット通販最大手のアリババ集団が香港市場で新規株式上場(IPO)を行い、1兆2000億円相当の外貨を調達した。WSJ紙によると、1997年以降、中国企業のIPOによる資金調達の累計額は香港市場が3350億ドル、上海市場が2680億ドルと、香港が上海を圧倒している。

中国は今、米中貿易戦争のあおりで資本逃避が加速しており、海外からの借り入れを増やすことで辛うじて外貨準備3兆ドルを維持しているありさまだ。もし、習政権が香港民主化運動を武力で弾圧すれば、トランプ政権は香港市場でのドル取引停止に踏み切ることが選択肢になりうる。そうなると、中国経済は金融面で行き詰まり、崩壊の危機にさらされる。

「米国は中国を破壊するつもりだ」という冒頭で述べた北京の声明は、非難というよりも悲鳴とみなすべきだろう。

------------------------------------------------------

■田村秀男(たむら・ひでお)

産経新聞社特別記者。1946年高知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後の70年日本経済新聞社入社。ワシントン特派員、米アジア財団(サンフランシスコ)上級研究員、日経香港支局長などを経て2006年産経新聞社に移籍した。近著に『検証 米中貿易戦争』(ML新書)、『消費増税の黒いシナリオ デフレ脱却はなぜ挫折するのか』(幻冬舎ルネッサンス新書)など多数。

------------------------------------------------------

トランプ米大統領は香港人権・民主主義法案に署名し、同法を成立させた。これに対し、中国の習近平政権は「香港行政と中国の内政への重大な干渉で、むき出しの覇権行為だ。断固として反撃する」と息巻くが、トランプ氏にとっては負け犬の遠吠えとしか聞こえないだろう。トランプ氏は同法により習氏の喉元に刃を突きつけたのだ。

香港人権法は共産党が支配する中国経済を破滅させかねないほどの威力を秘めている。そのことは、皮肉なことに、同法が成立を受けて中国外務省が発表した対米非難声明で認めている。「香港の繁栄と安定の破壊」「中華民族の偉大な復興という歴史的過程を破壊する」というのだ。

同法の概要は、11月28日付米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙でも「香港が中国政府から十分に独立した立場にあり、優遇措置適用に値するかを国務長官が毎年評価するよう義務付けている。また米国は、香港で人権侵害を行った個人に対する制裁や渡航制限を課すことができる」というふうに報じられている。

なぜ「香港や中華民族の破壊」になるのかいまいちピンとは来ないかもしれない。

だが、同法の条文に目を凝らすと、メガトン級破壊兵器の起爆装置が仕込まれていることに気付くはずだ。起爆装置とは「1992年香港政策法」修正条項である。香港政策法とは、97年7月の英国による香港返還に合わせて92年に成立した米国法で、香港の高度な自治の維持を条件に、香港に対する貿易や金融の特別優遇措置を対中国政策とは切り離して適用することになっている。

優遇措置は通常の国・地域向けの場合、貿易、投資、人的交流が柱になり、香港も例外ではないのだが、ただ一つ、香港特有の項目がある。それは「香港ドルと米ドルの自由な交換を認める」となっていることだ。香港人権民主法に関連付けた「92年香港政策法」の修正条項によって、米政府は香港の自治、人権・民主主義の状況によっては「通貨交換を含む米国と香港間の公的取り決め」も見直し対象にできるようにしたのだ。

習政権が今後とも香港の人権を踏みにじり、民主化運動を弾圧するようであれば、米国は香港ドルと米ドルの交換を禁じることも辞さないというわけである。

香港こそは70年代末から始まった中国の改革開放路線と高度成長を支えてきた原動力だ。香港は自由で開かれた金融市場を持ち、全世界から外貨、すなわちドルが集まる。香港の通貨、香港ドルはほぼ固定された公定レートで米ドルと自由に交換できる。

香港の通貨当局は中国銀行と英国系の香港上海銀行およびスタンダード・チャーター銀行の3行に対しドル準備の範囲内での香港ドルの発行を認めている。徹底した対米ドル・ペッグ制のために香港の通貨・金融市場は安定する。香港経由での中国本土との貿易、投資は円滑に進む。中国の金融機関、企業は日米欧や東南アジアの華僑系資本と同様、米ドルを調達、もしくは香港経由で対外投資を拡大してきた。

90年代から、共産党中央は上海金融市場の育成、拡大に努めてきたが、いまなお、上海市場は香港市場に取り代わることはできない。香港の自由、透明度の高さに比べ、上海は依然党による統制と規制でがんじがらめになっているからだ。

グラフを見れば、最近では直接投資面で中国は香港への依存を強めていることがわかる。2018年では、中国に対する世界からの直接投資の65%、中国から外部に向かう直接投資の60%を香港が引き受けている。

26日には中国ネット通販最大手のアリババ集団が香港市場で新規株式上場(IPO)を行い、1兆2000億円相当の外貨を調達した。WSJ紙によると、1997年以降、中国企業のIPOによる資金調達の累計額は香港市場が3350億ドル、上海市場が2680億ドルと、香港が上海を圧倒している。

中国は今、米中貿易戦争のあおりで資本逃避が加速しており、海外からの借り入れを増やすことで辛うじて外貨準備3兆ドルを維持しているありさまだ。もし、習政権が香港民主化運動を武力で弾圧すれば、トランプ政権は香港市場でのドル取引停止に踏み切ることが選択肢になりうる。そうなると、中国経済は金融面で行き詰まり、崩壊の危機にさらされる。

「米国は中国を破壊するつもりだ」という冒頭で述べた北京の声明は、非難というよりも悲鳴とみなすべきだろう。

------------------------------------------------------

■田村秀男(たむら・ひでお)

産経新聞社特別記者。1946年高知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後の70年日本経済新聞社入社。ワシントン特派員、米アジア財団(サンフランシスコ)上級研究員、日経香港支局長などを経て2006年産経新聞社に移籍した。近著に『検証 米中貿易戦争』(ML新書)、『消費増税の黒いシナリオ デフレ脱却はなぜ挫折するのか』(幻冬舎ルネッサンス新書)など多数。

------------------------------------------------------

中国外務省が発表した対米非難声明は、「香港の繁栄と安定の破壊」「中華民族の偉大な復興という歴史的過程を破壊する」というもので、「米国は中国を破壊するつもりだ」という北京は、非難というよりも悲鳴とみなすべきだと。

なぜ「香港や中華民族の破壊」になるのか。

法にはメガトン級破壊兵器の起爆装置が仕込まれているのだそうで、起爆装置とは「1992年香港政策法」修正条項。

香港の高度な自治の維持を条件に、香港に対する貿易や金融の特別優遇措置を対中国政策とは切り離して適用するというもので、米政府は香港の自治、人権・民主主義の状況によっては「通貨交換を含む米国と香港間の公的取り決め」も見直し対象にできるようにしたのだそうです。

習政権が今後とも香港の人権を踏みにじり、民主化運動を弾圧するようであれば、米国は香港ドルと米ドルの交換を禁じることも辞さないというもの。

2018年で、中国に対する世界からの直接投資の65%、中国から外部に向かう直接投資の60%を香港が占めていて、WSJ紙によると、1997年以降、中国企業のIPOによる資金調達の累計額は香港市場が3,350億ドル、上海市場が2,680億ドルと、香港が上海を圧倒しているのが現状。

アリババ集団も上海ではなく、香港市場に新規上場しています。

米中貿易戦争のあおりで資本逃避が加速している中国。トランプ政権が香港市場でのドル取引停止に踏み切る事態になると、中国経済は金融面で行き詰まり、崩壊の危機にさらされるのですね。

今年 7月、中国が 4年ぶりに発表した国防白書は、空母戦略の後退を象徴として、中国の軍拡路線には暗雲が垂れ込めていたのだそうですね。

中国の軍拡路線に暗雲 経済減速、米の対中圧力が影響 - 産経ニュース 2019.12.3

今年7月、中国が4年ぶりに発表した国防白書は、国際情勢を不安定化させているとして米国を名指しで非難し、中国の軍事戦略に立ちはだかる米国への対抗姿勢を明確にした。ただ空母戦略の後退を象徴として、中国の軍拡路線には暗雲が垂れ込めている。

北京の軍事筋は、中国の海軍建設のモデルが「空母打撃群を核心とする米国海軍だ」と説明。一方、経済減速の中で巨大な陸軍の維持や空軍、ロケット軍の装備更新にも多額の支出が必要となり、海軍が十分な財源を得られるかは疑わしく「現在の急速な艦艇建造ペースは今後減速していく」と指摘している。

国産空母への導入を検討している電磁式カタパルトや原子炉などの実用化が遅れている現状も、最新技術の開発を支える巨額資金の不足をうかがわせる。

米国が安全保障面も含めて対中圧力を強めていることが、空母の部品調達に影響し、建造の遅れにつながっているとの分析もある。軍事専門家は「2隻目以降の国産空母は旧ソ連海軍の空母とは異なる部品が必要になるので、西側諸国からの調達が滞れば建造に影響が出る可能性はある」と話した。(北京 西見由章)

中国が空母4隻目の建造凍結、電磁カタパルト導入も断念 - 産経ニュース 2019.12.2

【北京=西見由章】中国の「海洋強国」路線を支える空母戦略に誤算が生じている。当初は2030年までに国産空母4隻を運用する計画だったが、当局は4隻目の建造を凍結した。また2隻目以降の国産空母に導入予定だった最新技術の電磁式カタパルト(射出機)を、従来型の蒸気式カタパルトに変更したこともわかった。関係筋が明らかにした。中国経済の減速に伴う予算の制限を背景に、最新装備の開発に遅れが出ているもようだ。

中国で空母を建造できる造船所は大連と上海の2カ所で、大連が1隻目と3隻目、上海が2隻目と4隻目の国産空母を建造する計画だった。関係筋によると、上海江南造船所で建造中の2隻目の国産空母は当初、艦載機をリニアモーターで発進させる電磁式カタパルトを導入する予定で開発が進められたが、実用化のめどが立たず、最終的に広く普及している蒸気式カタパルトの採用を決めた。こうした曲折により2隻目の完成が遅れ、4隻目の建造開始のめどが立たなくなったという。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは4隻目空母の建造が凍結された原因として、次世代艦載機や巨大艦艇に使用する原子炉の開発の遅れなどを指摘した。

このままだと30年時点での「国産空母4隻体制」は困難だが、旧ソ連の空母「ワリヤーグ」を改修した中国初の空母、遼寧を活用する動きもある。笹川平和財団の小原凡司上席研究員は「遼寧は訓練空母で、推進装置に不具合があるともいわれる。ただ大規模改修が昨年行われており、作戦艦として使用する可能性はある」と指摘した。

ただ遼寧と、大連で建造された初の国産空母は射出機がなく、艦載機の推力だけで発艦するため搭載燃料や武器の重量が制限されている。

今年7月、中国が4年ぶりに発表した国防白書は、国際情勢を不安定化させているとして米国を名指しで非難し、中国の軍事戦略に立ちはだかる米国への対抗姿勢を明確にした。ただ空母戦略の後退を象徴として、中国の軍拡路線には暗雲が垂れ込めている。

北京の軍事筋は、中国の海軍建設のモデルが「空母打撃群を核心とする米国海軍だ」と説明。一方、経済減速の中で巨大な陸軍の維持や空軍、ロケット軍の装備更新にも多額の支出が必要となり、海軍が十分な財源を得られるかは疑わしく「現在の急速な艦艇建造ペースは今後減速していく」と指摘している。

国産空母への導入を検討している電磁式カタパルトや原子炉などの実用化が遅れている現状も、最新技術の開発を支える巨額資金の不足をうかがわせる。

米国が安全保障面も含めて対中圧力を強めていることが、空母の部品調達に影響し、建造の遅れにつながっているとの分析もある。軍事専門家は「2隻目以降の国産空母は旧ソ連海軍の空母とは異なる部品が必要になるので、西側諸国からの調達が滞れば建造に影響が出る可能性はある」と話した。(北京 西見由章)

中国が空母4隻目の建造凍結、電磁カタパルト導入も断念 - 産経ニュース 2019.12.2

【北京=西見由章】中国の「海洋強国」路線を支える空母戦略に誤算が生じている。当初は2030年までに国産空母4隻を運用する計画だったが、当局は4隻目の建造を凍結した。また2隻目以降の国産空母に導入予定だった最新技術の電磁式カタパルト(射出機)を、従来型の蒸気式カタパルトに変更したこともわかった。関係筋が明らかにした。中国経済の減速に伴う予算の制限を背景に、最新装備の開発に遅れが出ているもようだ。

中国で空母を建造できる造船所は大連と上海の2カ所で、大連が1隻目と3隻目、上海が2隻目と4隻目の国産空母を建造する計画だった。関係筋によると、上海江南造船所で建造中の2隻目の国産空母は当初、艦載機をリニアモーターで発進させる電磁式カタパルトを導入する予定で開発が進められたが、実用化のめどが立たず、最終的に広く普及している蒸気式カタパルトの採用を決めた。こうした曲折により2隻目の完成が遅れ、4隻目の建造開始のめどが立たなくなったという。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは4隻目空母の建造が凍結された原因として、次世代艦載機や巨大艦艇に使用する原子炉の開発の遅れなどを指摘した。

このままだと30年時点での「国産空母4隻体制」は困難だが、旧ソ連の空母「ワリヤーグ」を改修した中国初の空母、遼寧を活用する動きもある。笹川平和財団の小原凡司上席研究員は「遼寧は訓練空母で、推進装置に不具合があるともいわれる。ただ大規模改修が昨年行われており、作戦艦として使用する可能性はある」と指摘した。

ただ遼寧と、大連で建造された初の国産空母は射出機がなく、艦載機の推力だけで発艦するため搭載燃料や武器の重量が制限されている。

経済減速の中で巨大な陸軍の維持や空軍、ロケット軍の装備更新にも多額の支出が必要となり、海軍が十分な財源を得られるかは疑わしく「現在の急速な艦艇建造ペースは今後減速していく」と言われているのだそうです。

電磁式カタパルトや原子炉などの実用化が遅れている現状も、最新技術の開発を支える巨額資金の不足をうかがわせると。

米国が安全保障面も含めて対中圧力を強めていることが、空母の部品調達に影響し、建造の遅れにつながっているとの分析もあるとも。

「新冷戦時代」に突入した、米中の覇権争い。中国が、近いうちに、軍事力でも米国に追いつき追い越すとの声が科と増しく、米国では与野党が一致して対抗姿勢を採っています。

この米国の挙国一致の対抗政策のフル出動で揺らぐ中国経済。

繰り返しになりますが、「米国は中国を破壊するつもりだ」という北京の悲鳴説。

当たりの様ですね。

# 冒頭のグラフは、記事の中で、最近では直接投資面で中国は香港への依存を強めていることがわかると述べられているグラフ。

黄葉

↓よろしかったら、お願いします。