駅前すぐの「湧出宮(和岐神社」の杜から観察会は始まりました。

イチイガシの大木、スギ、カナメモチ、ナギの木などなど大きな木が圧倒的でうすぐらいカンジでした。シャシャンボの大きな老木もありました。

イチイガシっという木は幹がバリバリに割れています、葉っぱの裏はザラザラ、スゴク毛深かった。

イチイガシ(一位樫)ブナ科

ナギの葉っぱで盛り上がりました、葉っぱがちぎれにくいんですよね「お財布に入れとけばいいよ縁(円)が切れないように」とか「昔、婚礼のお道具の一つの手鏡の裏にはナギの葉の模様が彫られていた」とか・・・

ナギ(梛)マキ科

「桜の仲間でこの辺りにあったはずなんやけど・・・名前が出てけえへん、花を観に来たことあってんけど」っと、N先生がしきりにおっしゃってました。

コレかな?っという木は見つかりました。

「この木の特徴は若い時はトゲがある大きくなったら無くなる、春日の奥山にいっぱいある、名前が思い出せない」

「リンボク!」っと観察仲間のTさんから声がかかりました「バラ科です」っとも。「春日の山で見かけたことがあるんです、別名ヒイラギガシとも言うけど、大きくなったら言わない、若い時だけですけどね」とも。

リンボク(橉木)バラ科

リンボクは高くなる木、若いリンボクの葉です。

名前が分かって、皆さんスッキリ

神社を出て十輪院の前を通り両側田んぼの道をテクテク

ここで、エノコログサの仲間を観察

猫じゃらしっとも呼ばれてますけど、エノコログサ、アキノエノコログサ、キンエノコロ、コツブキンエノコロ、ザラツキエノコログサ、ムラサキエノコログサっとこんなにいっぱいあるそうです。

2008年にちょっとだけ関連の記事が・・・⇒こちら

観察会でエノコログサの仲間を撮ったんですが、さて・・・っと見るとハッキリとわけられなくなってしまいました。

そよ風のなかでリンクお願いしました。

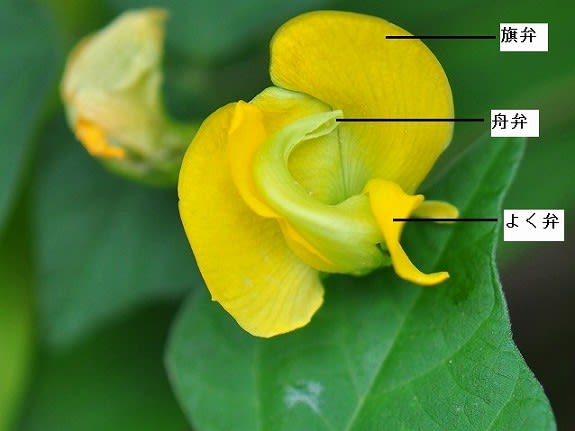

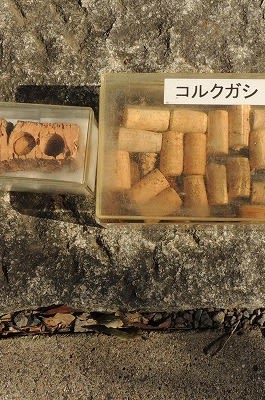

クサネム(草合歓)マメ科

実ができてました

鞘のようなんですが一節づつポロポロっと離れるんですよ、一つづつに種があるんですね、コレってコルク質になってて田んぼの水に流されて、ほかに移動するっという生きる戦略なんです。

お花の様子は⇒こちら

テイカカズラの実

ガガイモのようなカンジ・・・

果実は長さ15cm以上、長いサヤですね、やじろべえみたいになってる、熟すとパカッと割れて多くの種がはじき出されます、種には白い毛があって風に飛び散るっという生き抜く戦略です

お花の様子は⇒こちら

アケビ(木通、通草)アケビ科

「まるでバナナみたい」

キツネノマゴ(狐の孫)キツネノマゴ科

種の散布方法が面白いですよ、花が終わって種になって乾いてきたらお尻からピュンと締め付ける、種は硬いからピュンと飛び出すっという戦略。

ヒレタゴボウ(鰭田牛蒡)アカバナ科 チョウジタデ属 別名:アメリカミズキンバイ

和名は茎に鰭(ひれ)がある田牛蒡(ごぼう)

よく似たのにタゴボウ(田牛蒡)=チヨウジタデがあります

タゴボウ(田牛蒡)アカバナ科 チョウジタデ属 別名:チョウジタデ(丁字蓼)

違いはヒレタゴボウの茎の角が発達しているところです。

施設のそばを通り竹やぶの横から不動川の堤防に出ました

不動川の川側の斜面でハギが二通り咲いてました、満開!!

川を渡るのにちょっと遠回りして下流の橋まで歩くのか?すぐ目の前の川の中の飛び石伝いに渡るのか?二手に・・・カメラを落とさないように細心の注意を払って飛び石伝いに渡ったわんちゃん・・・

不動川運動公園でお昼に・・・

ここはわんちゃん的には毎年グラウンドゴルフで南山城大会が行われるところで選手として参加してます。

この日はグランドもシィ~~ンとしてました。

お昼からも観察は続きます、

マルバルコウソウがあっちこっちに咲いてました。

マルバルコウソウ(丸葉縷紅草) ヒルガオ科

熱帯アメリカ原産で、江戸時代、観賞用として持ち込まれ野生化したヒルガオ科のツル性植物で、他の雑草に絡み付いて秋の野原を赤く染める。葉が丸く大きいのでこの名がある

ルコウソウ(縷紅草) ヒルガオ科

熱帯アメリカ原産で、ルコウソウは縷紅草と書き、縷は糸を意味し、糸のように葉が細く赤い花と言うことから・・・

どっちも熱帯アメリカ原産で、可愛いお花はそっくりだけど、葉っぱが違うのね、ルコウソウは園芸種として植えられてます、マルバルコウソウは雑草として野生化し逞しく生きてます、その差は?人の葉っぱの形に対する好み?かな?

わんちゃんもマルバルコウソウ大好きです、けど、Uさんちのお庭でルコウソウに出会ってからは、花の赤色が微妙にルコウソウの方が好きになりつつあるところ・・・

H先生が「久し振りに見る面白いものを見つけました、なんと、さつまいもの花が咲いていました」っと、木津川市植物同好会ニュースで・・・

珍しいお花

サツマイモ(薩摩芋)ヒルガオ科

わんちゃんが以前、Kさんのさつまいも畑で撮ったのは8月でした⇒こちら

「たしかにサツマイモの花はあまり見かけませんが、これは私の考えですが、花を咲かせて種子生産に栄養分を回すと、イモが太りにくくなるので、あまり花が咲かないものを選び続けてきた結果ではないかと思います」⇒そよかぜさん談

山城町で出会ったお花たち

ネコハギ(猫萩)マメ科 ツリガネニンジン(釣鐘人参)キキョウ科

センダングサ(栴檀草)キク科 アメリカセンダングサ(亜米利加栴檀草)キク科

クワクサ(桑草) クワ科

葉がクワ(桑)の形に似ていることが和名となった。

1つの花序の中には雄花と雌花がある(コレ宿題です)

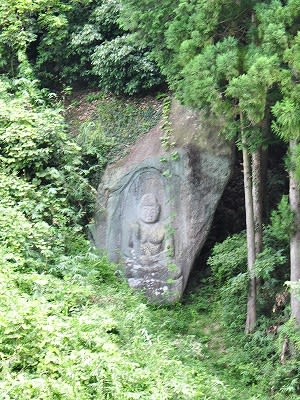

その後、以仁王(モチヒトオウ)の墓に寄って観察会は終了JR玉水橋まで歩き、ひとつ乗ってJR棚倉へ戻りました。

「湧出宮(和岐神社)」

参道両側には高額のお布施をされた方々の記念石碑が建立されてました

還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿などのお祝いにです、その中で「茶寿」っという記念石碑がありました「茶寿」?って?

茶寿は「茶」の字の草冠が二つの「十」に分解できることから「二十」、下が「八十八」に分解でき「二十」と「八十八」を足すと108になることから、数え年で108歳の祝い・・・