02 Not a Tear / Winton Kelly Trio

03 Jingles / Wes Montgomery with Winton Kelly Trio

04 What's New? / Wes Montgomery with Winton Kelly Trio

05 Blues in F / Wes Montgomery with Winton Kelly Trio (fade-out)

06 Sir John / Winton Kelly Trio

07 If You Could See Me Now / Winton Kelly Trio

08 West Coast Blues / Wes Montgomery with Winton Kelly Trio

09 O Morro Nao Tem Vez / Wes Montgomery with Winton Kelly Trio

10 Oleo / Wes Montgomery with Winton Kelly Trio (fade-out)

そこには決定的な名演を記録したレコードが残されている事は言わずもがな、それゆえに、このメンツならばっ、絶対!

なぁ~んていう期待と思い込みがあるもんですから、ひとつでもそ~した新規音源に接する事はジャズ者にとっての無常の喜びと思います。

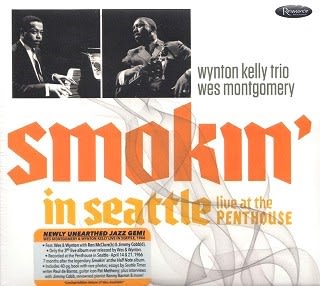

本日ご紹介のCDも、まさにそんなストライクゾーンのド真ん中という最近の発掘音源であり、なにしろメンバーがウイントン・ケリー(p)、ロン・マクルーア(b)、ジミー・コブ(ds) のレギュラートリオにウェス・モンゴメリー(g) が加わったラジオ放送用のライブレコーディングなんですから、たまりません。

しかも記載データによれば、録音されたのが1966年4月14&21日!

という事は、あの大名盤「スモーキン・アット・ザ・ハーフ・ノート」のA面収録日から約半年後ですら、聴く前から期待はどこまでも膨らみ、しかもハードバップ愛好者ならば、思わず腰が浮くという瞬間はお約束以上と、サイケおやじは痛切に感じる快演ですよっ!

それはまずピアノトリオで演じられる冒頭の2曲からしてウキウキ気分は留まらず、アップテンポで演じられる歌物スタンダード「There Is No Greater Love」ではウイントン・ケリーが十八番の「節」を全開させれば、ジミー・コブはザクザクしたブラシからクールなリズムキープを貫くドラミングの相性もバッチリですし、ロン・マクルーアの堅実な助演も良い感じ♪♪~♪

ですから最初はミディアムスローで始める「Not a Tear」が中盤からスインギーなビートを伴ってグルーヴィに演じられるのも説得力があって、しかも歌心が大切にされているところは、如何にもウイントン・ケリー・トリオの「らしさ」だと思います。

あぁ~、ジミー・コブのビシっと入るキメ打ちも心地良いですねぇ~~♪

そしてお待たせしましたっ!

いよいよ登場したウェス・モンゴメリーが豪快なノリで一気呵成に弾きまくりの「Jingles」には息苦しくさせられるほどの迫力が満ち溢れ、このスピードで、このフレーズ、このコードワーク!? 本当に親指だけで弦を弾いているのか、ミステリアスな領域の怖ささえも、痛快ですよっ!

また、これまたお馴染みの歌物スタンダード曲「What's New?」は、もちろんじっくりじんわりのスローな展開ですから、十八番のオクターヴ奏法を駆使したウェス・モンゴメリーの秘儀は無論の事、リズム隊の味わい深い妙技も聴き逃せないと思います。

うむ、さりげなくテンポアップしてからのメンバー間の意思の疎通と意地の張り合い(?)もニクイですねぇ~~♪

こうしてライブは前半の終了というか、残念ながらフェードアウトしてしまう「Blues in F」は、それでもウェス・モンゴメリーのアドリブが強烈至極! 耳に馴染んだフレーズとキメが乱れ打ちされれば、それはハードパップ天国という他はありませんっ!

ちなみに、おそらくはここまでは4月14日の演奏と思われますので、以下の後半も同じ構成というか、まずはピアノトリオで軽快なゴスペル系ハードバップ曲「Sir John」が始まれば、ジャズ者が素直に酔わされてしまう得心もナチュラルな衝動でありましょう。

当然ながらケリー&コブのコンビネーションは言わずもがな、新参のロン・マクルーアも健闘していますから、思わせぶりを狙ったスローバラード「If You Could See Me Now」にしても、歌心を支える強いビートがハードバップの存在証明と思うばかりです。

そしてここから再登場のウェス・モンゴメリーが自作の「West Coast Blues」を弾き始めれば、ワルツタイムのハードバップグルーヴを瞬時に提供するリズム隊のジャズ性感度も最高で、幾分ガサツなジミー・コブのドラミングが意想外にジャストミートしているあたりは、サイケおやじが大いに好むところです。

その意味でボサノバのハードバップ的展開に終始する「O Morro Nao Tem Vez」は、お馴染アントニオ・カルロス・ジョビンの有名曲ですから、本当はもう少しジェントルな雰囲気があって正解なのかもしれませんが、ここまでイケイケの演奏が提示されるのであれば、素直に浮かれるのがジャズ者の喜びのひとつでしょう。

いゃ~~、ウェス・モンゴメリーは本当に凄いギタリストですねぇ~~~♪

そう想えば、さらにノリノリの「Oleo」が、これまたフェードアウトしてしまうのは残念至極であり、また、日常的にここで聴かれるような演奏が行われていた当時の幸せがお裾分けされた事は、まさに僥倖と感謝しなければなりません。

ということで、気になる音質はモノラルミックスではありますが、なかなか良好で、各楽器のバランスも整合性がありますので、どうぞ皆様もお楽しみ下さいませ。