2018年9月9日の記事からの続き、

イヤホンガイド1の絵のお話、公式カタログからの引用です。ご興味があれば・・・。

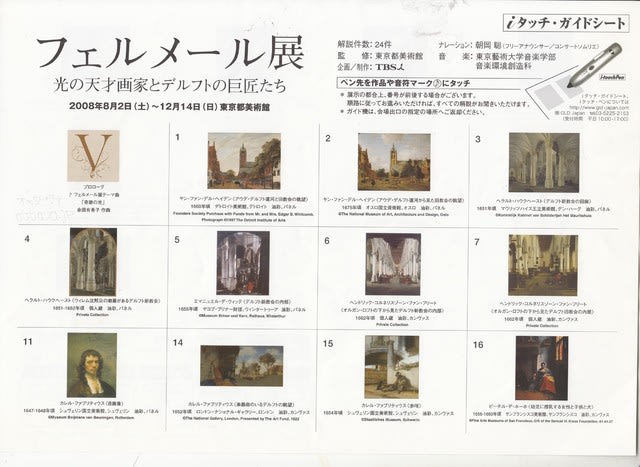

「ヤン・ファン・デル・ヘイデン(1637‐1712アムステルダム)

《アウデ・デルフト運河と旧教会の眺望》1660年頃、デトロイト美術館蔵

デトロイトとオスロの作品を比較することにより、ファン・デル・ヘイデンの制作法をより深く理解できる。レオノーレ・スターベルが初めて指摘したことだが、本作品の遠近法はうるさいほどに徹底しているので、すべての消失線は一つの消失点に収蘞(しゅうれん)するようになっている。一方、より「自然主義的に」見えるオスロ作品は、幾何学的にはさほど厳格ではない。その結果、より広がりのある、視覚的に無理のない景観になっている。(巻頭論文で述べたとおり)、遠近法を厳密に数学的に適用すべきか、それとも見ために自然に映るように調整を加えるべきかという議論は、まさにその頃、フランスのアカデミーで展開されていたものであった。事実、ファン・デル・ヘイデンは、アムステルダムの新市庁舎を描いた二つの有名な作品(ウフィツィ美術館、ルーヴル美術館)を通じて、この両方の主張を支持するような、いわば具体例を提供していると言えよう。ファブリティウスの《楽器商のいるデルフト》のように、錯視効果は1点透視法を前提としていた。すでに指摘したように、ファン・デル・ヘイデンが遠近法をめぐる議論の両面に理解を示し、通じていたことは明らかだ。翌年の1668年、ファン・デル・ヘイデンは同じ景観を描いた2つ目の作品を手掛けたが、より自然な遠近法を演出するために遠近法に視覚上の手を加えた。

本作品には、ある優れた特徴を認めることができる。近年開催されたファン・デル・ヘイデン展の図録で初めて論じられたことだが、この画家は、幾つかのごく小さな細部を仕上げるため、自作のあちこちで版画技法を使っていたかもしれないのである。発明家にして優秀な版画図案家であった彼が、版画技術に多大な関心を抱き、転写を熟知していたことは想像に難くない。本作品においては、木々のハイライトには3つ葉模様が繰り返しスタンプされている。のみならず、レンガや屋根瓦は、転写技法によって絵に写された、版画の画像の助けによって制作されたように見える。ファン・デル・ヘイデンと同時代の人たちが「芸術の秘密」、「マジック」と呼び、1729年にヤーコプ・ウェイルマンをはじめとした専門家によっても認められた超自然的な細部は、このように実現できたのである。」

イヤホンガイド1の絵のお話、公式カタログからの引用です。ご興味があれば・・・。

「ヤン・ファン・デル・ヘイデン(1637‐1712アムステルダム)

《アウデ・デルフト運河と旧教会の眺望》1660年頃、デトロイト美術館蔵

デトロイトとオスロの作品を比較することにより、ファン・デル・ヘイデンの制作法をより深く理解できる。レオノーレ・スターベルが初めて指摘したことだが、本作品の遠近法はうるさいほどに徹底しているので、すべての消失線は一つの消失点に収蘞(しゅうれん)するようになっている。一方、より「自然主義的に」見えるオスロ作品は、幾何学的にはさほど厳格ではない。その結果、より広がりのある、視覚的に無理のない景観になっている。(巻頭論文で述べたとおり)、遠近法を厳密に数学的に適用すべきか、それとも見ために自然に映るように調整を加えるべきかという議論は、まさにその頃、フランスのアカデミーで展開されていたものであった。事実、ファン・デル・ヘイデンは、アムステルダムの新市庁舎を描いた二つの有名な作品(ウフィツィ美術館、ルーヴル美術館)を通じて、この両方の主張を支持するような、いわば具体例を提供していると言えよう。ファブリティウスの《楽器商のいるデルフト》のように、錯視効果は1点透視法を前提としていた。すでに指摘したように、ファン・デル・ヘイデンが遠近法をめぐる議論の両面に理解を示し、通じていたことは明らかだ。翌年の1668年、ファン・デル・ヘイデンは同じ景観を描いた2つ目の作品を手掛けたが、より自然な遠近法を演出するために遠近法に視覚上の手を加えた。

本作品には、ある優れた特徴を認めることができる。近年開催されたファン・デル・ヘイデン展の図録で初めて論じられたことだが、この画家は、幾つかのごく小さな細部を仕上げるため、自作のあちこちで版画技法を使っていたかもしれないのである。発明家にして優秀な版画図案家であった彼が、版画技術に多大な関心を抱き、転写を熟知していたことは想像に難くない。本作品においては、木々のハイライトには3つ葉模様が繰り返しスタンプされている。のみならず、レンガや屋根瓦は、転写技法によって絵に写された、版画の画像の助けによって制作されたように見える。ファン・デル・ヘイデンと同時代の人たちが「芸術の秘密」、「マジック」と呼び、1729年にヤーコプ・ウェイルマンをはじめとした専門家によっても認められた超自然的な細部は、このように実現できたのである。」