2013年6月21日(金)曇 23.7℃~19.0℃

前にも書きましたが歌舞伎をよく理解するためには、今回のように事前の講演を聞く方法やパンフレットを購入してあらすじを読むなどがある。また、インターホン案内や新開場で初めて導入された字幕ガイドを利用す方法もある。

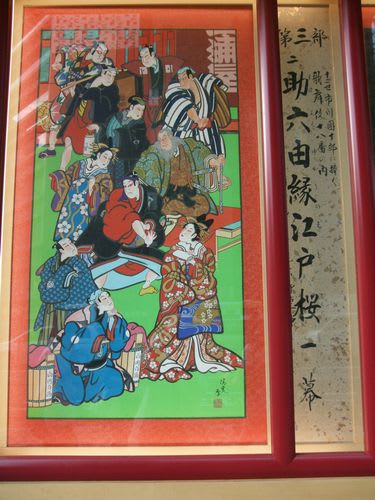

今回の<歌舞伎座杮落しツアー>の目玉は十二世市川団十郎に捧ぐ歌舞伎十八番の内『助六由縁江戸桜』河東節十寸見会御連中の観劇であった。また、休憩時間にお弁当を食べるのも楽しみの一つであった。

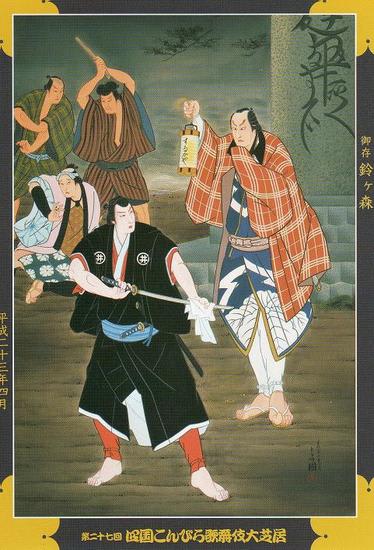

「鈴ヶ森」が終わって「助六」が始まるまで30分の休憩時間。予約しておいた店にいって食事する人、持ち込んだ物を食べる人、弁当を食べる人等場内が賑やかで会話も弾んだ。着物姿もあちこちに見受けられ伝統文化である歌舞伎観劇に華を添えている。

午後7時10分いよいよ『助六由縁江戸桜』の開演。

この演目は300年続いている歌舞伎十八番の内で、本来ならば十二世市川団十郎が花川戸助六を演じるところであったが急逝したのでで息子の市川海老蔵が演じた。

三浦屋揚巻は中村福助、通人里晩は三津五郎、朝顔仙平は又五郎、福山かつぎは菊之助、三浦屋白玉は七之助、曽我満江は東蔵、髭の意休は左團次、くわんべら門兵衛は吉右衛門、白酒売新兵衛は菊五郎。その他大勢の役者が出演し熱演。

<あらすじは>

曽我五郎時致(そがのごろうときむね)は、花川戸の助六(はなかわどのすけろく)という侠客となって、源氏の宝刀友切丸(ともきりまる)を探し出すため吉原に出入りしています。三浦屋の傾城揚巻(あげまき)と恋仲になった助六は、吉原で豪遊する意休(いきゅう)という老人が、この刀を持っていることを聞きだし、奪い返すというストーリーです。

助六の「花道(はなみち)」からの出は、紫の鉢巻の由来を含めた助六の自己紹介ともいえる「河東節(かとうぶし)」の語りに合わせ、颯爽(さっそう)と舞踊のように演じられます。このくだりは、「出端」とばれており、助六を演じる俳優の最初の見せどころです。助六という役は、荒々しく豪快な「荒事(あらごと)」とやわらかく優美な「和事(わごと)」の要素を兼ね備えた役で、出端の振りにもこの役の性格がうかがえます。

なお「河東節」は、市川團十郎家(いちかわだんじゅうろうけ)の俳優が助六を演じるときに限って使用されます。その他の家の場合は、尾上菊五郎家(おのえきくごろうけ)では清元(きよもと)、片岡仁左衛門家(かたおかにざえもんけ)は「長唄(ながうた)」を使用し、作品タイトルも変えて上演します。

前半には、助六との仲を意休に責められた揚巻が、悪態(あくたい)[悪口]で言い返す場面があります。前半には、助六との仲を意休に責められた揚巻が、悪態(あくたい)[悪口]で言い返す場面があります。揚巻は、助六と意休を雪と墨に例え、また「くらがりで見ても助六さんと意休さんを取違えてよいものかいなァ」と命がけで言い放ちます。ここは、揚巻を演じる立女方(たておやま)の貫禄を示す重要な場面です。

2時間近い舞台には、助六に喧嘩の稽古をつけてもらう白酒売り[実は五郎の兄の曽我十郎(そがのじゅうろう)]、助六の喧嘩を戒めて紙衣(かみこ)を渡す母の満江(まんこう)、助六に喧嘩を吹っかけて返り討ちに合う意休の子分かんぺら門兵衛(かんぺらもんべえ)・朝顔仙平(あさがおせんぺい)など多彩な役が登場し、観客を飽きさせません。

観劇する前に中村福助氏の講演を聞いたり、助六や揚巻のの衣裳や小道具などを見ていたのであらすじがわかり、あっという間の2時間であった。歌舞伎観劇がくせになりそうです。歌舞伎俳優は、もって生まれた家が人生を左右するのだろうか。幼少の時から生まれ育ち歌舞伎の世界で過ごせば、歌舞伎役者になるのは当たり前と思っておれれるのだろうか。

前にも書きましたが歌舞伎をよく理解するためには、今回のように事前の講演を聞く方法やパンフレットを購入してあらすじを読むなどがある。また、インターホン案内や新開場で初めて導入された字幕ガイドを利用す方法もある。

今回の<歌舞伎座杮落しツアー>の目玉は十二世市川団十郎に捧ぐ歌舞伎十八番の内『助六由縁江戸桜』河東節十寸見会御連中の観劇であった。また、休憩時間にお弁当を食べるのも楽しみの一つであった。

「鈴ヶ森」が終わって「助六」が始まるまで30分の休憩時間。予約しておいた店にいって食事する人、持ち込んだ物を食べる人、弁当を食べる人等場内が賑やかで会話も弾んだ。着物姿もあちこちに見受けられ伝統文化である歌舞伎観劇に華を添えている。

午後7時10分いよいよ『助六由縁江戸桜』の開演。

この演目は300年続いている歌舞伎十八番の内で、本来ならば十二世市川団十郎が花川戸助六を演じるところであったが急逝したのでで息子の市川海老蔵が演じた。

三浦屋揚巻は中村福助、通人里晩は三津五郎、朝顔仙平は又五郎、福山かつぎは菊之助、三浦屋白玉は七之助、曽我満江は東蔵、髭の意休は左團次、くわんべら門兵衛は吉右衛門、白酒売新兵衛は菊五郎。その他大勢の役者が出演し熱演。

<あらすじは>

曽我五郎時致(そがのごろうときむね)は、花川戸の助六(はなかわどのすけろく)という侠客となって、源氏の宝刀友切丸(ともきりまる)を探し出すため吉原に出入りしています。三浦屋の傾城揚巻(あげまき)と恋仲になった助六は、吉原で豪遊する意休(いきゅう)という老人が、この刀を持っていることを聞きだし、奪い返すというストーリーです。

助六の「花道(はなみち)」からの出は、紫の鉢巻の由来を含めた助六の自己紹介ともいえる「河東節(かとうぶし)」の語りに合わせ、颯爽(さっそう)と舞踊のように演じられます。このくだりは、「出端」とばれており、助六を演じる俳優の最初の見せどころです。助六という役は、荒々しく豪快な「荒事(あらごと)」とやわらかく優美な「和事(わごと)」の要素を兼ね備えた役で、出端の振りにもこの役の性格がうかがえます。

なお「河東節」は、市川團十郎家(いちかわだんじゅうろうけ)の俳優が助六を演じるときに限って使用されます。その他の家の場合は、尾上菊五郎家(おのえきくごろうけ)では清元(きよもと)、片岡仁左衛門家(かたおかにざえもんけ)は「長唄(ながうた)」を使用し、作品タイトルも変えて上演します。

前半には、助六との仲を意休に責められた揚巻が、悪態(あくたい)[悪口]で言い返す場面があります。前半には、助六との仲を意休に責められた揚巻が、悪態(あくたい)[悪口]で言い返す場面があります。揚巻は、助六と意休を雪と墨に例え、また「くらがりで見ても助六さんと意休さんを取違えてよいものかいなァ」と命がけで言い放ちます。ここは、揚巻を演じる立女方(たておやま)の貫禄を示す重要な場面です。

2時間近い舞台には、助六に喧嘩の稽古をつけてもらう白酒売り[実は五郎の兄の曽我十郎(そがのじゅうろう)]、助六の喧嘩を戒めて紙衣(かみこ)を渡す母の満江(まんこう)、助六に喧嘩を吹っかけて返り討ちに合う意休の子分かんぺら門兵衛(かんぺらもんべえ)・朝顔仙平(あさがおせんぺい)など多彩な役が登場し、観客を飽きさせません。

観劇する前に中村福助氏の講演を聞いたり、助六や揚巻のの衣裳や小道具などを見ていたのであらすじがわかり、あっという間の2時間であった。歌舞伎観劇がくせになりそうです。歌舞伎俳優は、もって生まれた家が人生を左右するのだろうか。幼少の時から生まれ育ち歌舞伎の世界で過ごせば、歌舞伎役者になるのは当たり前と思っておれれるのだろうか。