さて昨日の続きですがいよいよ濃いぃところに差し掛かります。

←何回かかるかわからないこのシリーズ…

←何回かかるかわからないこのシリーズ…

以下、またまたなっがーいんですけど、要するに「拍節感」をどう維持していくか、

意図的にリタルダンドなどする場合を除いてはテンポもきっちり。

そのへん(インフラ)ができてないと作曲者が意図した構造やら音響やらがみえてこないわけで、

まぁほんとおっしゃるとおりで…

-------

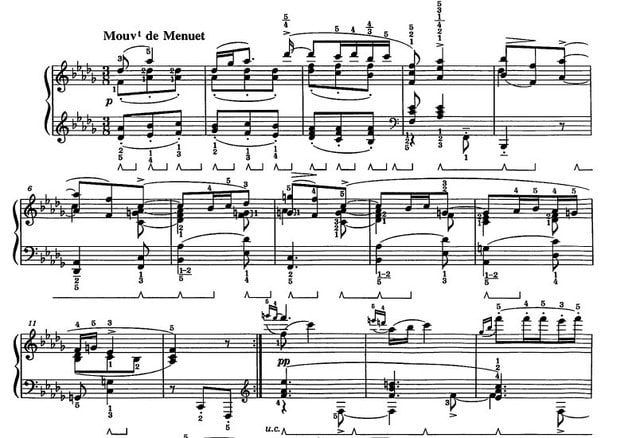

13-22小節

14小節の装飾音は拍の前でも、拍に入れてもいいのかもしれませんが、全体の拍が装飾音のために伸びないように処理すべきだと思います。私の演奏では拍の前に入れています。13ー22小節は4/2/2/2小節というフレーズ構造になっているように私は感じますが、拍の緩みがあるとその最初の4小節のフレーズが4小節のまとまりとして知覚されなくなると思います。同様に17-20小節に4回出現する右手のアルペジオも全て同じように、できるだけ素早いタイミングで規則的に弾くべきと考えます。

23-38小節

23小節のppの表現は明晰で素晴らしいのですが、1拍目のテンポが伸びすぎてしまい、拍節感が解体しています。私はむしろこの小節の前の22小節の3拍目のあたりにrit.がかかるようにして、23小節のppを表現した方が、拍節感を維持し、無駄がなく、引き締まった演奏になると思います。

ある作品の演奏とは、その作品の「音響構造の現実化」です。曲全体で、一つの作品ですから、曲全体で「一度だけ使う表現」、「特別な表現」、「各々のフレーズ構造の関係づけ」、「クライマックスの位置」などを把握して、それに見合った表現を意識的に選択する必要があると思います。更に言えば、「主題的な部分」、「推移的であり、主題的ではない部分」、「緊張感の高い部分」、「緊張感よりも自然に流れることが大切な部分」などがあります。それらを統一することを可能にするのが「拍節感」です。

部分部分での細かすぎるテンポ変化は「一定の拍節感」がないと、制御するのが難しいと思います。なので、ピアノ練習とは、できるだけ同じテンポを保って、指や音形の都合によるテンポのブレや、小さなフレーズにおける「全体に寄与しない誇張」を注意深く避ける作業、だと思います。練習においては、できるだけ弾きにくい箇所でも、特にテンポ変化の指示がない場合はテンポをキープすることをおすすめします。それが「一曲全体の把握」=「その作品がその作品である意味」の理解に繋がると私は思います。

この23-38小節のフレーズ構造は、「4/3/3/2/4」という小節数で構成されていると私は解釈します。特に注目したいのは両端の「4」に挟まれた、真ん中の「3/3/2」という構造ですが、同じ旋律が音域を上昇させながら、三回繰り返されるという構造を持っています。この繰り返し構造の規則的な変化をきちんと演奏で表現するためには、これは、「ppp→p→f」という指示の通り、音量を一直線に増大させ、33小節で間を取り過ぎないことです。ちなみに33小節の和音による装飾音は、この「f」をはっきりさせる効果があります。そのためにもの33小節は鋭く装飾音を弾き、テンポを引き締めた方が良いです。

この「3/3/2」の構造は、次の「4」の「ff」に向かいます。もしこの23-38小節のフレーズ構造「4/3/3/2/4」でルバートが許される箇所を書くならば、「4/(poco rubato)/3/3/2/(pochiss. rubato)/4」となりますが、一回目の「poco rubato」は「4」の構造を閉じて、「3/3/2」の構造に入るためのルバート、二回目の「pochiss. rubato」は、クライマックスの「4」の構造を際立たせるための、極僅かなタメのようなルバートです。

そしてこの部分のフレーズを集結させる、クライマックスの「4」は興味深い「繰り返し構造」から作られています。おそらく、35、36小節の途中までは3/8で捉えられるのですが、36の途中か37小節からは2/8で捉えた方が自然です。そして注目したいのはこの部分が「ラ♭」と「ド」の二音の繰り返しになって、成長を停止することです。そしてラヴェルが書いているように「rall----」というテンポ変化があります。この「rall----」によって、その前の「3/3/2」で醸成された大きな興奮は、繰り返しとそれに伴う、拍の混乱によって解体してしまい、次の神秘的な本当のクライマックス部である「39-44小節」に漸次的に移行するわけです。

このような構造に対して、演奏にできることはフレーズ構造の把握に基づく「強弱」と「テンポ変化」の遵守だけです。特に「rall----」を意識して弾いてみてください。

-------

私はそんなにテンポでたらめ派(←どんな派)ではないのですが、この箇所でなんかあやふやな雰囲気になってしまっているのはなぜかといえば、

・装飾音

・バラして弾くアルペジオ

・音が飛ぶ

・音が「なんだっけ」になるw

要するに、音を探しているか、お指の都合で、なんかわけのわからんことになっていることが多いんですね。それを、ルバートのふりしてごまかしたりしてると(爆)趣味の悪いルバートみたいに聞こえることも。

それで昨日は「ちょびっと」ゆっくりメトロノームで地ならししてみたりしたのですが、

うーん、多少よくなったかな…なかなか難しいんですが

装飾音は前に出すようにすれば合わせやすくはあります。それより音が飛ぶところをよく整理しておかないといらん間が空きますね。

「23小節のppの表現は明晰で素晴らしいのですが、1拍目のテンポが伸びすぎてしまい、拍節感が解体しています。」と書かれていますが、実際ここは特に音を探しているところで、メトロノームをかけて練習してみたときには、ここが一番の問題点でした。どう間延びするかは弾くたびに違う(^^;; のですが確かに録音では23小節目の頭の音を打鍵したあとに間延びしていて、これだとおかしいのですね。22小節の最後をほんのわずかrit.するのはおかしくない。

私がよく聞いている野原みどりさんのCDでもそのように演奏されています。ラヴェルはそんなこと書いてないじゃないか、と思われるかもしれませんが、ppにする「気合い」を注入する時間と考えればアリなんですたぶん。

なんだかんだ、弾く都合によるいらん揺れを整理していくとようやく構造の話にたどり着くわけですが、ラヴェルさんはほんと緻密に考えて作られていますよね。なんかこの、作られた美しさ、めまいがするような感覚、時間の伸び縮みや場面転換など、私はラヴェルを弾くたびにアリス・イン・ワンダーランドが思い浮かんでしまうんですけど。

にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします

にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも

にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)

←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社

以下、またまたなっがーいんですけど、要するに「拍節感」をどう維持していくか、

意図的にリタルダンドなどする場合を除いてはテンポもきっちり。

そのへん(インフラ)ができてないと作曲者が意図した構造やら音響やらがみえてこないわけで、

まぁほんとおっしゃるとおりで…

-------

13-22小節

14小節の装飾音は拍の前でも、拍に入れてもいいのかもしれませんが、全体の拍が装飾音のために伸びないように処理すべきだと思います。私の演奏では拍の前に入れています。13ー22小節は4/2/2/2小節というフレーズ構造になっているように私は感じますが、拍の緩みがあるとその最初の4小節のフレーズが4小節のまとまりとして知覚されなくなると思います。同様に17-20小節に4回出現する右手のアルペジオも全て同じように、できるだけ素早いタイミングで規則的に弾くべきと考えます。

23-38小節

23小節のppの表現は明晰で素晴らしいのですが、1拍目のテンポが伸びすぎてしまい、拍節感が解体しています。私はむしろこの小節の前の22小節の3拍目のあたりにrit.がかかるようにして、23小節のppを表現した方が、拍節感を維持し、無駄がなく、引き締まった演奏になると思います。

ある作品の演奏とは、その作品の「音響構造の現実化」です。曲全体で、一つの作品ですから、曲全体で「一度だけ使う表現」、「特別な表現」、「各々のフレーズ構造の関係づけ」、「クライマックスの位置」などを把握して、それに見合った表現を意識的に選択する必要があると思います。更に言えば、「主題的な部分」、「推移的であり、主題的ではない部分」、「緊張感の高い部分」、「緊張感よりも自然に流れることが大切な部分」などがあります。それらを統一することを可能にするのが「拍節感」です。

部分部分での細かすぎるテンポ変化は「一定の拍節感」がないと、制御するのが難しいと思います。なので、ピアノ練習とは、できるだけ同じテンポを保って、指や音形の都合によるテンポのブレや、小さなフレーズにおける「全体に寄与しない誇張」を注意深く避ける作業、だと思います。練習においては、できるだけ弾きにくい箇所でも、特にテンポ変化の指示がない場合はテンポをキープすることをおすすめします。それが「一曲全体の把握」=「その作品がその作品である意味」の理解に繋がると私は思います。

この23-38小節のフレーズ構造は、「4/3/3/2/4」という小節数で構成されていると私は解釈します。特に注目したいのは両端の「4」に挟まれた、真ん中の「3/3/2」という構造ですが、同じ旋律が音域を上昇させながら、三回繰り返されるという構造を持っています。この繰り返し構造の規則的な変化をきちんと演奏で表現するためには、これは、「ppp→p→f」という指示の通り、音量を一直線に増大させ、33小節で間を取り過ぎないことです。ちなみに33小節の和音による装飾音は、この「f」をはっきりさせる効果があります。そのためにもの33小節は鋭く装飾音を弾き、テンポを引き締めた方が良いです。

この「3/3/2」の構造は、次の「4」の「ff」に向かいます。もしこの23-38小節のフレーズ構造「4/3/3/2/4」でルバートが許される箇所を書くならば、「4/(poco rubato)/3/3/2/(pochiss. rubato)/4」となりますが、一回目の「poco rubato」は「4」の構造を閉じて、「3/3/2」の構造に入るためのルバート、二回目の「pochiss. rubato」は、クライマックスの「4」の構造を際立たせるための、極僅かなタメのようなルバートです。

そしてこの部分のフレーズを集結させる、クライマックスの「4」は興味深い「繰り返し構造」から作られています。おそらく、35、36小節の途中までは3/8で捉えられるのですが、36の途中か37小節からは2/8で捉えた方が自然です。そして注目したいのはこの部分が「ラ♭」と「ド」の二音の繰り返しになって、成長を停止することです。そしてラヴェルが書いているように「rall----」というテンポ変化があります。この「rall----」によって、その前の「3/3/2」で醸成された大きな興奮は、繰り返しとそれに伴う、拍の混乱によって解体してしまい、次の神秘的な本当のクライマックス部である「39-44小節」に漸次的に移行するわけです。

このような構造に対して、演奏にできることはフレーズ構造の把握に基づく「強弱」と「テンポ変化」の遵守だけです。特に「rall----」を意識して弾いてみてください。

-------

私はそんなにテンポでたらめ派(←どんな派)ではないのですが、この箇所でなんかあやふやな雰囲気になってしまっているのはなぜかといえば、

・装飾音

・バラして弾くアルペジオ

・音が飛ぶ

・音が「なんだっけ」になるw

要するに、音を探しているか、お指の都合で、なんかわけのわからんことになっていることが多いんですね。それを、ルバートのふりしてごまかしたりしてると(爆)趣味の悪いルバートみたいに聞こえることも。

それで昨日は「ちょびっと」ゆっくりメトロノームで地ならししてみたりしたのですが、

うーん、多少よくなったかな…なかなか難しいんですが

装飾音は前に出すようにすれば合わせやすくはあります。それより音が飛ぶところをよく整理しておかないといらん間が空きますね。

「23小節のppの表現は明晰で素晴らしいのですが、1拍目のテンポが伸びすぎてしまい、拍節感が解体しています。」と書かれていますが、実際ここは特に音を探しているところで、メトロノームをかけて練習してみたときには、ここが一番の問題点でした。どう間延びするかは弾くたびに違う(^^;; のですが確かに録音では23小節目の頭の音を打鍵したあとに間延びしていて、これだとおかしいのですね。22小節の最後をほんのわずかrit.するのはおかしくない。

私がよく聞いている野原みどりさんのCDでもそのように演奏されています。ラヴェルはそんなこと書いてないじゃないか、と思われるかもしれませんが、ppにする「気合い」を注入する時間と考えればアリなんですたぶん。

なんだかんだ、弾く都合によるいらん揺れを整理していくとようやく構造の話にたどり着くわけですが、ラヴェルさんはほんと緻密に考えて作られていますよね。なんかこの、作られた美しさ、めまいがするような感覚、時間の伸び縮みや場面転換など、私はラヴェルを弾くたびにアリス・イン・ワンダーランドが思い浮かんでしまうんですけど。

にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします

にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも

にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社