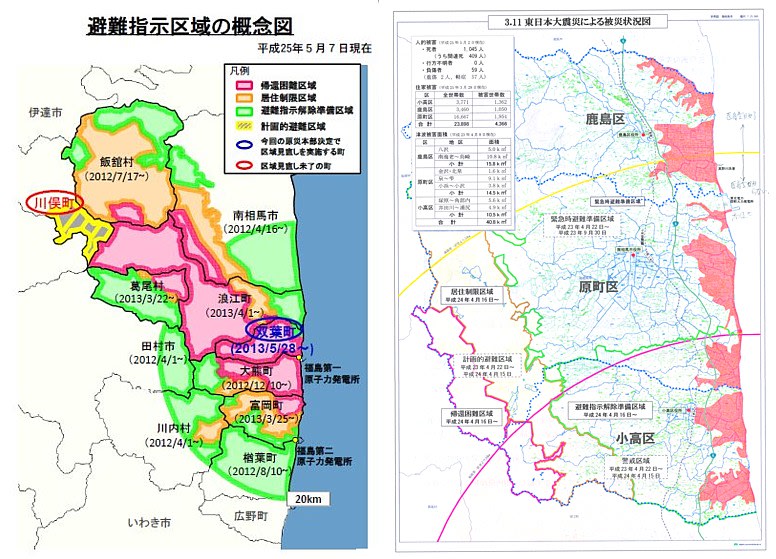

この図を見てください。

左は、福島第一原発で発電施設が爆発して飛散した放射性物質の状況を示したものです。緑の反円部分は20キロのラインですが。

右は、福島第一原発からの距離、20キロと30キロを示している線です。

これらの地図、同じ意味なんでしょうか?

左の地図はもう起こってしまったこととその結果。

右はまだ作業が進行中の施設からの距離。

ここからは個人的な考えです。

左の地図は、福島第一原発でなにかが起こった時、放射性物質が飛散する距離を表している。風向きが少し違えば、同じくらいの範囲で拡散するということの証拠なのではないでしょうか。

右の地図は、拡散した場合に影響がある範囲を示している。

ということは、どちらの地図にも書かれている‘避難指示解除準備区域’ですが、本当に大丈夫と言えるのでしょうか。

たしかに、市街地や集落では除染作業などで空間線量が下がり、緑色で示されている区域でも、日常生活をしても問題ないであろう線量になりつつあるのでしょう。

が、まだ問題がとても解決したと言えない福島第一原発の状況の中で、本当に安心して住める状況なのか、リスクがほとんどないと言えるのかといえば、誰もそんなことはとても言えないのではないでしょうか。

私も、南相馬市に行ったときは、もしものことをある程度想定していました。大きな余震があって、もし建屋が大きなダメージを受け、待機中に大量の放射性物質がまき散らされたらなどということをです。

次の1分…大丈夫だろう、1時間…それも大丈夫だろう、1日…大きな余震があったら、10年…建物は持つんだろうか。。。

そう考えると、政治の責任は重いと思います。

国や県の役人はもちろんですが、国会も県議会も真剣にそこに住む人のことを考えなければいけないと思います。

今の大人の世代は、福島第一原発周辺で生まれ育った次世代のふるさとを奪ってしまったのではないでしょうか。

これまでの多額の補助金や補償金の話があるとしても、それは大人の世代だけの話。子どもたちにもそれを背負わせてしまうのは、大人の無責任ではないかと思います。