![]()

僖公二十七・八年:城濮(じょうぼく)の戦い / 晋の文公制覇の時代

※ 文公の恩返し:晋は楚を牽制するため、曹を枚挙した。その戦いの挿話が

ここに記録されている。

※ 曹を包囲した晋軍は、曹の城門近くまで攻め寄せて激戦を交え、多数の職

死者を出した。曹側では、これらの死体を城壁の上にならべて晒しものに

した。これには三日の文公玉頭を悩ましたが、のうたうはやり唄を耳

にして教えられるところがあった。

「墓場に移ると人に言え」

さっそく行の軍勢は墓地に移動した。墓をあばかれるのではあるまいか、

曹軍はこの報復を恐れて、晋の兵士の死体を、あらためて棺に収め、城門

から出して行軍に返した。この虚に乗じ、晋軍は攻撃に出、三月丙午の日

に曹城をおとしたのである。 さて、文公は曹都に入ると、何よりも先に

曹の不当人事の責任を追求した。三百人もの大夫を任用しながら、僖負羈

(きふき)ほどの人物を登用しなかったのはなぜか、文公は大夫三百人ひ

とりひとりの成績表提出を命じた。同時に自軍に対しては、僖負羈(きふ

き)の家への立入りを禁じ、かれの家族の安全を保障した。かつて曹滞在

中にかれからうけた恩義に報いたのである。

魏犨(ぎしゆう)、顛頡(てんけつ)の二人(かれらは文公の亡命に同行

した)が、この処置に不満を持った。二人は、「われわれの功績を無視し

ておいて、何か恩返しだ」と、僖負羈の屋敷を焼打ちにした。そのさい、

魏犨は胸に傷を負った。文公は、軍律に照らして魏犨を処刑しようとした

が、一方では人材の損失を惜しむ気持も働いた。そこで、ひとまず見舞い

の使者を派遣して傷の深さを見とどけさせた。回復の見込みがないような

ら処刑しても惜しくないと考えたのである。魏犨は、纏帯姿で使者と会っ

たが、「おかけさまでこのとおり」と言って、ぴょんぴょん踊りはねて見

せた。そこで文公は魏犨の処刑をとりやめ、顛頡の方だけ処刑して、軍中

にその罪をふれさせた。かれの後任として戎右には、舟之僑(しゆうしき

よう:もと虢の臣、閔公二年晋に奔る)をあてた。

〈僖負羈〉 亡命中の文公に璧を贈っている。

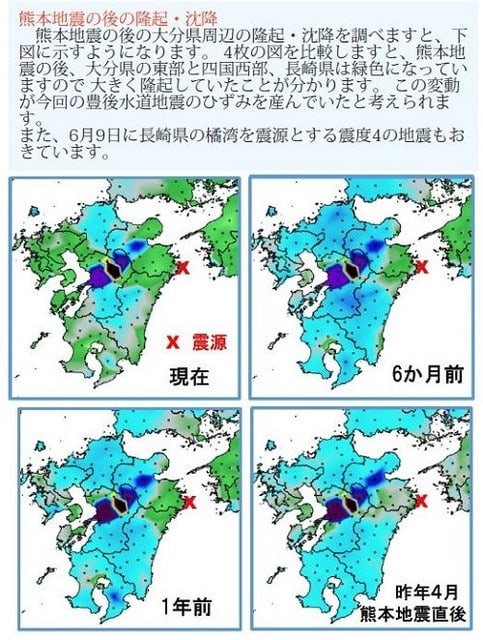

通常、重力を検討する際に、海抜0メートルから測定点までに平均的な岩石があると仮定し

て、その岩石による引力の影響を取り除く補正を行う。「ブーゲー異常」とは、このような

補正を行った重力異常のことさす。この時に仮定する岩石の密度を「仮定密度」と呼んでい

る。このように、重力値の測定方法に、「絶対測定」と「相対測定」の2通りあり、「絶対

重力計」と呼ばれる大型の装置を使った精密な絶対重力値が、「重力基準点」として国土地

理院により公開されているが、重力基準点の数はごく限られる上、測定も大掛かりなので、

絶対測定の補完に陸上重力計による相対測定が行われている。これは、2点間の重力の差を

求め相対的に重力値を測定するもので、測定機器が小型で容易に屋外での測定ができる。重

力の測定法には、人工衛星や飛行機によるものもあり、いずれも広域の重力分布を測定でき

るが、分解能が低く、精度という面では絶対重力計や陸上重力計に大きく劣る。しかし、分

解能=精度を向上することで重力計の地殻変動データを地震予知工学システムに組込むこと

で精度を上げることができないかと考える。現に、米航空宇宙局(NASA)とドイツ航空宇宙

センタ(DLR)の共同ミッションのGRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment)は機能し

ている(下図ダブクリ参照)。また、

また、今月23日、産業技術総合研究所らの研究グループが、断層の位置や地下に眠る鉱物

資源の発見、観光開発に貢献する重力測定マップ(地下構造が推定できる「重力図」の和歌

山地域版)が完成したと公表しているように、断層の位置や地下の鉱物資源の有無が推定し、

地域別重力図として初のデジタル版の公開により、ウェブサイトから誰でも利用可能で、防

災、減災、資源探査、観光開発への貢献できるとする。この成果の第1は、デジタルデータ

化したことで、仮定密度を選択でき、見たい地域や場所の実態に即した重力図を簡単に表示

できる(見える化)こtである。例えば、火山地域では仮定密度を2.3 g/cm3よりも重い2.67

g/cm3に変更して表示したり、逆に、密度の低い火山性堆積物で地表面が覆われているカルデ

ラのある場所では軽い2.0 g/cm3に変更して表示したりできる(下立体図参照)。併せて、細

かい地名は表示しない、測定した地点は表示しないといったこともでき、重力値の分布だけを見るこ

ともできる。さらに、重力図の説明文中では重力値の変化の大きさを色で表示することもで

き、重力値が変化している場所やその度合いが色によって一目瞭然になる。

● 読書録:高橋洋一 著「年金問題」は嘘ばかり

第1章 これだけで年金がほぼわかる「三つのポイント」

著者は、序章で「年金」を下記の3つに集約し、今回はその説明を掲載する。その後はで

きる限り引用を掲載せず、各章節ごとに要約評価していく。

☑ 年金は「保険」である

☑「四〇年間払った保険料」と「二〇年間で受け取る年金」の額がほぼ同じ

☑「ねんきん定期便」は国からのレシート

年金について「三つのポイント」を知っていることが大切

それに対して、世の中には「死亡保険」というものもあります。「生命保険」という

呼称のほうが通りがいいかもしれませんが、つまりは、早く死んでしまったときに備え

る保険です。死亡保険は、万が一、若くして不測の死を迎えてしまった場合に、遺族に

保険金が下りるかたちとなります。

この保険については、あまり説明は要さないでしょう。年金保険のような長寿の場合

とは逆に、若くして亡くなってしまった場合、特に扶養する家族がいる場合などは、残

された家族が大いに困ってしまいます。自分が死んでしまったがために、残された家族

が路頭に迷うようなことがあってはいけない,子供たちに、お金がないから進学できな

いなどといった苦境に陥ってほしくない。それに備えるために掛けておくのが「死亡保

険(生命保険)」です。

「年金保険」の場合は、早くなくなった方が支払った保険料が、長生きした方に支払わ

れるかたちでした。一方、「死亡保険」の場合は、無事に満期まで生きることができた

人が支払った保険料が、亡くなった人の遺族に支払われることになります。

普通に考えれば、「死亡保険」の場合、満期である六〇歳前後まで存命する人のほう

が圧倒的多数です。逆に、満期までに亡くなる人の数は、圧倒的に少なくなります。

そのため、支払う保険料に対して、万が一の場合にもらえる保障額は多額になります,

満期まで生きのびた人が支払った保険料を、亡くなった人の遺族に支払うのですから、

ざっくりいって、毎月一万円程度を四〇年ほど支払うだけで、つまり「一万円×十二ヵ

月×四〇年」=四八〇万円程度を支払うだけで、亡くなった場合に数千万円もらえたり、

終身保障が付いたりする保険商品が、世の中に数多く出回っているのは、そのためです。

「年金保険」と「死亡保険」の違いをまとめてみると、

年金保険=長生きする?わからない(リスク)

死亡保険=早死にする?わからない(リスク)

ということになるでしょう。長生きした場合に備えておくのが、「年金保険」。死亡し

た場合の遺族の生活のために備えておくのが「死亡保険(生命保険)」です。こうした

保険の仕組みをわかっていれば、「国が無条件に老後を保障してくれるもの」「年金は

福祉である」というイメージが変わってくるのではないかと思います,年金保険は、自

分たちの出した保険料を分け合う仕組みです,ある条件の下でもらえる「保険」であっ

て、一律にもらえるものではない、ということです。

第1章 「年金保険」と「死亡保険」は、どう違うのか

※ 年金保険(ねんきんほけん)とは、

保険の仕組みを使い、保険料の拠出が前提となっている年金制度。主として私的年金のこと

を言うが、公的年金の仕組みを指すこともある。先進国の公的年金はほとんどが保険料の拠

出を前提とする制度を採用しており、財源を税のみで給付する制度は被害者補償の年金など

対象者が狭く限定される。公的な社会保険の場合、医療保険・労災保険・雇用保険・介護保

険と並べて論じられる場合が多い。

※ 死亡保険(しぼうほけん)とは、

被保険者が死亡されたときに保険金が支払われる保険のこと。生命保険とも呼ばれる。以上

のことを整頓し、次の様に第1章のこの節を結ぶ。

年金はすべて「保険」です。公的年金も、私的年金も同じです。

私的年金とは、企業年金、確定拠出年金、個人年金(保険会社や投資信託会社、証券

会社などが販売している「年金保険」商品など)が一般的でしょう。私的年金の中には

貯蓄性の高い年金もありますが、あくまでも「保険」です。年金は、どこからどう切り

取っても「保険」でしかおりません。保険は掛け金を支払っておくことによって、いざ

というときに保障を受け取るものです。

では、どのくらいの保障を受けられるのでしょう。

保険の原理では、掛け捨てになる人が多ければ、保障額は大きくなります。先ほどお

話ししたように、「死亡保険」の場合、大半の人は死亡せずに生き延びて、その人たち

が支払った分か亡くなった人の遺族に給付されますので、保障額は大きくなります。反

対に、掛け捨て部分が少ない保険商品は、保障額が小さくなります。

ちなみに、このような「掛け捨ての部分」と「保障額」のバランスがどのようになる

かを精密に計算しなければ、とてもではありませんが保険の仕組みはつくれません。確

率・統計の考え方今手法を駆使して、このような計算をしていくのが、保険数理の世界

です,

プロローグで、大学時代に理学部数学科で学んでいた私が、卒業するときに厚生省か

ら「年金数理官になりませんか」と誘われた話をご紹介しましたが、それは、保険数理

がそのような世界だからなのです。

そのような保険数理の細かい計算は横に置いておくことにして、導き出される結論を

単純にまとめれば、次のようになります。

《保険の原理》

・「掛け捨て」部分が大きい↓保障額が大きい

・「掛け捨て」部分が小さい↓保障額が小さい

同じ保険に入る人の場合、掛け金の額によって保障額が変わります。掛け金をたくさ

ん出した人は、保障額が多くなり、掛け金の少ない人は保障額が少なくなります。年金

も「保険」ですから、納めた保険料が多い人は、将来受け取る保障額が多くなり、納め

た保険料が少ない人は受け取る保障額が少なくなります,

《保険の原理》

・保険料を多く納めた人-↓保障額(年金)多い

・保険料を少し納めた人-↓保障額(年金)少な

・保険料を納めなかった人↓保障(年金)なし

(公的保険は例外あり)

第1章 「年金保険」と「死亡保険」は、どう違うのか

国の公的年金について、「こんなに年金が少ないのか。これでは生活していけない。

国は何をやっているんだ」と批判する人がいます。しかし、保険原理からいえば答えは

単純です。受け取る保障額が少ないのは、納めた保険料が少ないからです。

二〇一六年十一月に、年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を二五年

から十年に短縮する改正年金機能強化法が国会で成立しました (二〇一七年八月施行

),つまり、これまでは年金を二五年払っていなければもらえなかったものを、十年支

払っていれば受給資格かおるように変更したのです(先に説明した、「消えた年金問題」

への対処としての意味あいがあります)。

この場合、四〇年以上保険料を納めた人と十年しか保険料を納めていない人が、とも

に年金をもらえることになります,しかし、この両者は、納めた保険料の総額が違いま

す。十年しか保険料を納めていない人は、納めた保険料が少ないので、受け取れる額も

少なくなります。「こんな額では生活していけない」と思うかもしれませんが、保険料

負担額が少ないと年金給付額も少なくなってしまうのです,

保険原理に基づいて考えれば、現役時代に納める保険料の負担をなるべく抑えようと

すれば、それに連勤して、老齢になって受け取る年金額も低くなります。また、原則的

には、保険料を納めなかった人は年金をもらえません。

しかし、公的保険の場合は例外があります。日本の場合、所得が低くて保険料を納め

ることができない人には、保険料免除の制度があります。また、第3号披保険者も、保

険料を納める必要かおりません,

第3号披保険者という言葉を聞き慣れない人もいらっしやることでしょう。日本の国

民年金では、加入者は三種類に分けてられています。日本年金機構の用語解説に従えば、

次のような定義になります。

・第1号披保険者一二〇歳以上六〇歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無

職の人等、第2号披保険者、第3号披保険者でない者

・第2号披保険省二氏問会社員や公務員など厚生年金の加入者(この人たちは、厚生

年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります)

・第3号披保険者こ早生年金に加入している第2号披保険者に扶養されている二〇歳

以上六〇歳未満の配偶者(年収が一定金額未満の人)

つまり、第3号披保険者とは、簡単にいってしまえば「サラリーマンや公務員の配偶

者で年収が一定金額未満の人(わかりやすい例が専業主婦《主夫》)」ということです。

なぜ、そのようになっているかといえば、日本の国が、「低所得者や専業主婦(主夫)

は、社会全体として支えるべき存在である」という考え方をとっているからです。その

考え方に基づき、このような方々の分の国民年金の保険料は、その他の第1号被保険者

や第2号披保険者が肩代わりしたり、国庫から負担金を出すことによって支えているの

です。

また、歴史をさかのぼるならば、保険料を納めなくても年金を受け取れる場合は、ほ

かにもありました。それは、国民皆年金制度発足当初に、すでに受給資格のある高齢者

だった方々です。さすがにこのような高齢者に対して、「あなたは保険料を払っていな

いので、給付しません」というわけにはいきませんでした。当時の高齢者は、保険料を

払っていなくても、年金を受け取ることができたのです,

しかし、それらのケースは特例であり、基本的には、納めた保険料の額に連動して、

老後に受け取れる年金額が決まっています。いうまでもありませんが、民間の私的保険

は、保険料を納めない人には、支給はありません。

第1章 公的年金には、保険料を払わず年金をもらえる例外がある

この項つづく

読書録:村上春樹著『騎士団長殺し 第Ⅱ部 遷ろうメタファー編』

38.あれではとてもイルカにはなれない

日曜日の朝がやってくるまでには、秋川まりえの肖像画のために用意された新しいキャンバス

に、自分がこれからどのような絵を描いていくかという考えはほぼまとまっていた。いや、具体

的にどんな絵を描くことになるのかは、まだわからない。しかしどのように描き始めればいいか

はわかっていた。まず最初に、真っ白なキャンバスの上にどの色の絵の具を、どの筆でどの方向

に引けばいいのか、そうしたアイデアが頭の中にどこからともなく生まれ出てきて、それがやが

て足場を得て、少しずつ私の中に事実として確立されていく。私はそのプロセスを愛した。

冷え込んだ朝だった。冬がすぐそこに近づいていることを教えてくれる朝だ。コーヒーをつく

り、簡単に朝食を済ませると、スタジオに入って必要な画材を整え、イーゼルに載せられたキャ

ンバスの前に立った。でもそのキャンバスの前には、鉛筆で雑木林の中の穴を細密に描いたスケ

ッチブックが置かれていた。数日前の朝、これという意図もなく目的もなく、気が向くままに描

いたスケッチだ。自分かそんな絵を描いたこと自体を、私は忘れてしまっていた。

でもイーゼルの前に立って、そのスケッチを眺めるともなく眺めているうちに、私はそこに描

かれた光景に次第に心を惹かれていった。雑木林の中に人知れず口を開けた謎めいた石室。周囲

の濡れた地面と、そこに積もった色とりどりの落ち葉。樹本の枝のあいだから筋となって差し込

む陽光。そんな情景が私の脳裏に、彩色された画面となって浮かびあがってきた。想像力が起き

上がり、具体的な細部がひとつひとつ埋められていった。私はそこにある空気を吸い込み、草の

匂いを嗅ぎ、鳥たちの声を耳にすることができた。

大型のスケッチブックに鉛筆で細密に描かれたその穴は、まるで私を何かに――あるいはどこ

かに――強く誘っているようだった。その穴は私に描かれるのを求めているのだ、私はそう感じ

た。私が風景雨を描きたいと思うのはとても珍しいことだった。私はなにしろこの十年近く人物

雨しか描いてこなかったのだ。たまには風景雨も悪くないかもしれないな。「雑木林の中の穴」。

この鉛筆画はそのための下絵になるかもしれない。

私はそのスケッチブックをイーゼルから下ろし、ページを閉じた。イーゼルの上には、真っ白

な新しいキャンバスだけが残った。これから秋川まりえの肖像画が描かれるはずのキャンバスが。

十時少し前に、いつものようにブルーのトヨタ・プリウスが物静かに坂道を上ってきた。ドア

が開き、そこから秋川まりえと、叔母の秋川笙子が降りてきた。秋川笙子は丈の長い濃いグレー

のヘリンボーンのジャケットに、淡いグレーのウールのスカート、そして模様の入った黒いスト

ッキングをはいていた。首にはミッソーニのカラフルなスカーフが巻かれていた。シックで都会

的な晩秋の装いだった。秋川まりえは大振りなスタジアム・ジャンパーにョットパーカ、穴の開

いたブルージーンズ、コンバースの紺色のスニーカーという、この前とだいたい同じような格好

だった。帽子はかよっていない。空気は肌寒く、空はうっすらと雲に覆われていた。

簡単な挨拶が終わると、秋川笙子はソファに腰を下ろし、例のごとくバッグから厚い文庫本を

取りだし、それに意識を集中した。私と秋川まりえは、彼女をあとに残してスタジオに入った。

いつものように私は木製のスツールに腰掛け、まりえは簡素な食堂の椅子に座った。二人のあい

だにはニメートルほどの距離があった。彼女はスタジアム・ジャンパーを説いで畳んで足下に置

いた。ヨットパーカも説いだ。その下にはTシャツを二枚重ね着していた。グレーの長袖のシャ

ツの上に、紺色の半袖のシャツを重ねて着ていた。胸の膨らみはまだない。彼女はまっすぐな黒

い 髪を指で槐いた。

「寒くない?」と私は尋ねた。スタジオには旧式の石油ストーブがあったが、火はつけていなか

った。

まりえはただ小さく首を振った。別に寒くはないということだ。

「今日からキャンバスに絵を描き始める」と私は言った。「といっても、君はとくに何もしなく

ていい。ただそこに座っていてくれればいい。あとはぼくの問題だから」

「何もしないわけにはいかない」と彼女は私の目を見つめながら言った。

私は膝の上に両手を置いたまま彼女の顔を見た。「それはどういう意味だろう?」

「だって、わたしは生きているし、呼吸もしているし、いろんなことを考える」

「もちろん」と私は言った。「君はもちろん好きなだけ呼吸をすればいいし、好きなだけものを

考えればいい。ぼくが言いたいのは、君がとくべつに何かをする必要はないということだよ。君

が君であってくれれば、ぼくの方はそれでいいんだ」

しかしまりえはなおも私の目をまっすぐ見ていた。そういう簡単な説明ではとても納得できな

いというように。

「わたしは何かをしたいの」とまりえは言った。

「たとえばどんなことを?」

「先生が絵を描くのを助けたいの」

「それはとてもありかたいことだけれど、でも助けるって、どんな風に?」

「もちろんセイシン的に」

「なるほど」と私は言った。しかし彼女がどのようにセイシン的に私を助けてくれるのか、具体

的には思い浮かべられなかった。

まりえは言った。「もしできるなら、わたしは先生の中に入り込みたい。わたしの絵を描いて

いるときの先生の中に。そして先生の目からわたしを見てみたい。そうすれば、わたしはわたし

のことをもっと深く理解できるかもしれない。そしてそうすることで、先生もわたしのことをも

っと深く理解できるかもしれない」

「そうなるととてもいいと思う」と私は言った。

「ほんとうにそう思う?」

「もちろんほんとうにそう思うよ」

「でもそれは場合によってはけっこう怖いことかもしれない」

「自分をよりよく理解することが?」

まりえは肯いた。「自分をよりよく理解するためには、もうひとつなにか別のものをどこかか

らひっぱってこなくてはならないということが」

「なにか別の、第三者的な要素が加わらないことには、自分自身につ ということかな?」

「第三者的な要素?」

いて正確な理解はできない

私は説明した。「つまりAとBという関係の意味を正しく知るには、Cという別の観点がひと

つ必要になってくるということ。三点測定」

まりえはそれについて考え、小さく肩をすくめるような動作をした。「たぶん」

「そしてそこに加わる何かは、場合によっては怖いものであるかもしれない。それが君の言いた

いことなのかな?」

まりえは肯いた。

「君はこれまでに、そういう怖い思いをしたことがあるの?」

まりえはその問いには答えなかった。

「もしぼくが君を正しく描くことができたら」と私は言った。「君はぼくの目で見た君の姿を、

君自身の目で見ることができるかもしれない。もちろんうまくいけば、ということだけれど」

「そのためにわたしたちは絵を必要としている」

「そう、ぼくらはそのために絵を必要としている。あるいは文章や音楽や、そういうものを必要

としている」

うまくいけば、と私は自分自身に向かって言った。

「絵に取りかかろう」と私はまりえに言った。そして彼女の顔を見ながら、下絵のための茶色を

こしらえた。そして最初の絵筆を選んだ。

仕事は緩やかに、しかし滞りなく造んだ。私はキャンバスの上に秋川まりえの上半身を描いて

いった。美しい少女だったが、私の絵には美しさはとくに必要とはされていなかった。私が必要

としているのは、その奥に隠されているものだった。別の言い方をするなら、その資質が補償と

して要求しているものだった。私はその何かを見つけ出し、画面に持ち込まなくてはならなかっ

た。それは美しいものである必要はなかった。場合によっては、醜いものであるかもしれない。

いずれにせよ言うまでもなく、その何かを見つけるためには、私は彼女を正しく理解しなくては

ならない。言葉やロジックとしてではなくひとつの造形として、光と影の複合体として彼女を把

握しなくてはならなかった。

私は意識を集中し、線と色とをキャンバスの中に積み重ねていった。時には素早く、時には時

間をかけて注意深く。そのあいだまりえは表情をまったく変えることなく、椅子の上に静かに座

っていた。しかし彼女が意志の力を強くひとつにまとめ、それをじっと保持していることが私に

はわかった。そこに働いている力を私は感じ取ることができた。「何もしないわけにはいかない」

と彼女は言った。そして彼女は何かをしているのだ。おそらく私を肋けるために。私とその十三

歳の少女とのあいだには、交流のようなものがまぎれもなく存在していた。

私はふと妹の手のことを思い出した。一緒に富士の風穴に入ったとき、冷ややかな暗闇の中で

妹は私の手をしっかり握り続けていた。小さく温かく、しかし驚くほど力強い指だった。私たち

のあいだには俯かな生命の交流があった。私たちは何かを与えると同時に、何かを受け取ってい

た。それは限られた時間に、限られた場所でしか起こらない交流だった。やがては薄らいで消え

てしまう。しかし記憶は残る。記憶は時間を温めることができる。そして――もしうまくいけば

芸術はその記憶を形に変えて、そこにとどめることができる。ファン・ゴツホが名もない田舎の

郵便配達夫を、集合的記憶として今日まで生きながらえさせているように。

二時間ほど、私たちは口をきくこともなくそれぞれの作業に意識を集中していた。

私は油で薄く溶いた単色の絵の具で、彼女の姿をキャンバスの上に立ち上げていった。それが

下絵になる。まりえは食堂椅子の上で、じっと自分白身であり続けていた。正午になると遠くか

らいつものチャイムの音が聞こえてきた。私はそのチャイムを耳にして、定められた時刻が訪れ

たことを知り、作業を終えた。パレットと絵筆を下に置き、スツールの上で背筋を思い切り伸ば

した。そしてそこでようやく、自分かひどく疲れていることに気がついた。私が大きく息をつい

て集中力を解くと、まりえもそこで初めて身体の力を絵めた。

私の目の前のキャンバスには、まりえの上半身の像が単色で立ち上げられていた。これから描

かれる彼女の肖像の、根幹となるべきストラクチャーがそこに構築されていた。まだおおまかな

枠組みに過ぎないが、その骨格の芯にあるのは、彼女を彼女として成り立たせている熱源のごと

きものだ。それはまだ奥の方に隠されているが、そのおおよそのありかさえ押さえておけばあと

はなんとでも調整がつく。そこに必要な肉付けを加えていくだけのことだ。

その描きかけの絵についてはまりえは何も尋ねなかったし、見せてほしいとも言わなかった。

私もとくに何も語らなかった。何かを口にするには私は疲れすぎていた。我々は無言のままスタ

ジオを出て、居間に移った。居間のソファの上では、秋川笙子がまだ熱心に文庫本を読んでいた。

彼女は栞をページにはさんで本を閉じ、黒総の眼鏡をはずし、顔をあげて私たちを見た。そして

少しびっくりしたような表情を顔に浮かべた。私たち二人はよほど疲れた顔をしていたに違いな

い。

「お仕事は進みましたか?」と彼女は少し心配そうに私に尋ねた。

「今のところは順調です。まだ途中の段階ですが」

「それはよかった」と彼女は言った。「もしお嫌でなかったら、私が台所に行ってお茶をいれて

もかまいませんか? 実はもうお湯は沸かしてあります。紅茶の葉がどこにあるかもわかりま

す」

私は少し驚いて秋川笙子の顔を見た。彼女の顔には上品な微笑みが浮かんでいた。

「厚かましいようですが、そうしていただけるととてもありかたいです」と私は言った。実のと

ころ、私は温かい紅茶がとても飲みたかったが、腰を上げて台所に行って湯を沸かす気にはどう

してもなれずにいたのだ。それほど疲れて

いた。絵を描いてそんなに疲労したのはずいぶん久し

よりのことだ。それはもちろん心地よい疲弊感ではあったのだが。

十分ほどで秋川笙子は、三つのカップとポットを載せたトレイを持って居間に戻ってきた。

我々はそれぞれ静かに紅茶を飲んだ。まりえは居間に移ってからまだ二百も口をきいていなかっ

た。ときどき手を上げて、額にかかった前髪を払うだけだ。彼女は分厚いスタジアム・ジャンパ

ーを再び着込んでいた。まるで何かから身を守ろうとしているみたいに。

我々はそこで静かに礼儀正しく紅茶を飲みながら(誰も音を立てなかった)、日曜日の昼下が

りの時間の流れにぼんやりと身をまかせていた。しばらくのあいだ誰も口をきかなかった。しか

しそこにある沈黙はあくまで自然で、理にかなっていた。それからやがて聞き覚えのある音が私

の耳に届いてきた。それは最初のうちは、遠くの海岸に義務的に気怠く寄せる、気乗りのしない

彼の音のように聞こえた。それが次第に大きくなり、やがて明瞭な連続的機械音になった。4・

2リッター八気筒の余裕あるエンジンが、いとも優雅にハイオクタンの化石燃料を消費している

音だ。私は椅子から起ち上がって窓際に行き、カーテンの隙間からその銀色の車が姿を現すのを

見ていた。

この項つづく

● こんなものがあればいいのになぁ!

10ミリグラム単位で計れるスパイス専用の家庭用の計量器がほしいね。