![]()

『尉繚子』

紀元前三世紀、秦の始皇帝に仕えた兵法家・尉繚の説を収録したものといわれる。

6.守 権(しゅけん)

一をもって十に対抗する守備の要諦は何か。人間心理に対する深い洞察に基づいて、守備の常道

と機賠とを論ずるのが本篇である。

守勢一方は不可

城を守るに当たって、外城も設定せず、周辺に障害物を構築せず、ただ本城にのみ頼って防戦す

るのは、得策ではない。勇武の将兵を擁し、優秀な兵器を揃えながら城外で戦おうとせず、こと

ごとく城内に撤収し、民間の食禄も引き上げ、家屋を破壊して城内に立て籠もるという消極一方

の守勢を取るならば、進攻する敵軍は士気ますますふるい、これに対して自軍の戦意はほとんど

阻喪するに至るであろう。したがって、いったん敵が攻勢を取る時は、味方の損害は甚大なもの

に達する。にもかかわらず世の凡将は、この道理に気づかないのだ。

一をもって十に当たる

地の利を失ってはならない、これは防禦における基本原則である。城を守るには、城壁一丈につ

いて兵十人を所要人員とする。技術者や炊事要員はこの中に加えない。また、兵についても、出

撃を任務とする者と、守備を任務とする者とを区分し、その責任を開催にしておかねばならぬ。

このように、攻撃と守備両面の態勢を整え、珀の利を失わず戦うならば、一兵は敵の十兵に拮抗

し、十兵は百兵に拮抗し、百兵は千兵に、千兵は万兵にそれぞれ拮抗する。人民に租税や労役の

負担をかけ、土石を高く積み上げる、それが築城だと解してはならない。一をもって十に当たる

守備能力を発揮させるための拠り所、それが城なのである。

城壁千丈の城を守るには、一万人の兵を応変とする。深く広い帽、堅固で厚い城壁、気力旺盛な

兵士や人民、蓄積された食禄、質量ともに十分な兵器、といった根本条件が満たされていること、

これが守りの常道であって、この場合、攻撃する側は少なくとも十万を下らぬ大軍を必要とする

のである。

〈一丈〉春秋戦同時代の一丈は、約2・25メートル。

援軍の必要

城を完全に守りとおすためには、外部からの救援部隊が必要不可欠の条件である。援軍のない城

は、いつかはおちいる迎合にある。城の守りが万全で、その上に援軍の来援確実とわかっていれ

ば、無知蒙昧な人民といえども私財を揃石、斟百分賠して城を守ろうとし、城は難攻不落の防禦

態勢を諮るに至ろう。それは、守る側の精神的ゆとりが、攻める側を上回っているからである。

これに対して、守りがいかに固くとも、援軍米長の可能性がない場合には、人民は城のひめがき

に身を寄せ、心紬さに涙するのである。これは人情の常であって、事態がここに至っては、どれ

ほど手厚い得週も、どれほど雄弁な説得も、無力である。いたずらに時を過ごさず、豪勇の士を

奮起させ、精兵利器を前衛とし、力告る者を後衛とし、全員一丸となって出撃する以外に方法は

ないのだ。

守備の要諦

大軍に包囲されても、守備軍が善戦して、敵をくいとめていれば、援軍はかならず来る。守備軍

は、時を移さず出撃してとりでを確保し、後方に注意して糧道を断たれぬよう城中との連絡を密

にし、城の内外相応じた攻撃を展開する。援軍の来援は事実だが、戦う主体はあくまで守備軍で

ある。となれば、敵には味方の実情がつかめず、疑惑の念に捉われるだろう。こうして敵に焦り

を生ぜしめ、その混乱を待つのである。敵に乱れが生ずれば、守備軍は強兵を後衛にまわし、弱

兵を前衛に立てて、決死の一戦を挑むのである。こうなれば、敵は後退するばかり、味方の兵は

城中に止まろうとする者もなく、士気盛んに敵を撃破するだろう。守備における機略とはこれで

ある。

【下の句×樹木トレッキング:無骨な枝ぶり惚れ惚れと見つ 】

すっきりと剪定したる山桃の無骨な枝ぶり惚れ惚れと見つ 田中内子

ヤマモモ(山桃、学名: Morella rubra)は、ヤマモモ科ヤマモモ属の常緑樹。和名由来は、山に生

えモモのような果実をつけることから。漢名は楊梅(ようばい、ヤンメイ、(拼音: yángméi)別

名として山桜桃、火実など。古代から和歌などにも詠まれる。ベトナムでも漢名をそのまま用い

て「dương mai」ズオンマイと呼ぶ。高木で、成木は20メートルになる。幹は太くなると灰白色

の樹皮に覆われ、多数の楕円形の皮目を持つ。古くなると縦の裂け目が出ることが多い。葉は革

質つやのない深緑で、10cm前後の長楕円形か、やや倒卵形。密に互生し、多くは枝先に束生する。

成木は葉は滑らかな縁(全縁)、若木では不規則な鋸歯が出ることが多い。葉柄は5〜10mm程度と

短い。雌雄異株で、花期は3~4月、数珠つなぎに小さな桃色の花弁4枚の目立たない花をつけ

る。6月ごろに黒赤色の果実を結ぶ。果実はほぼ球形で暗赤色、表面に粒状突起を密生する。こ

の突起はつやがあり、外見的には小粒の赤いビーズを一面に並べたように見える。

中国大陸や日本を原産、暖地に生育し、暑さには強い。日本では関東以南の低地や山地に自生す

る。本州南部以南では、海岸や低山の乾燥した尾根など、痩せ地で森林を構成する重要樹種。中

国では江蘇省、浙江省が有名な産地で、とりわけ寧波市に属する余姚市や慈渓市、あるいは温州

市甌海区は古くから知られた産地であり、千年に及ぶとされる古木も多く残る。他に福建省、広

東省、広西チワン族自治区、台湾など。殖やし方は接木のほか取り木がある。雌雄異株のため結

実には雄株が必要であるが、都市部では街路樹として植栽されている雄株が随所にあるため、雌

株の結実性は比較的高い。ヤマモモの果実は鳥などに食べられ、消化された後に発芽する性質が

ある。

高知県の県の花、徳島県の県の木、知多市、西都市、下松市の市の木に指定されている。花言葉

は「教訓」「ただひとりを愛する」。高知県ではシイラ漬漁業に使うシイラ漬の下に葉が付いた

ヤマモモの枝を垂らし、隠れようとする小魚を誘き寄せ、小魚を目当てに集まってくるシイラを

巻き網で捕る漁法に使われる。緑化を目的とする植樹に用いられ、古くはヤマモモがよく利用さ

れたと。現在では街路樹として公園や街路にも植る。果実は甘酸っぱく生で食べられる。野生種

以外に大粒で酸味の強い瑞光や大玉で酸味の弱い森口や秀光(秀峰、平井1号)などの栽培品種

があり、農作物として栽培されている。中国では浙江省の「丁岙梅」や広東省の「烏酥楊梅」と

いう品種が良質。また、ジャム、缶詰、砂糖漬け、リキュール等に加工される。伊豆高地区が実

のなる最北端と言われているため、伊豆急行線の各駅では自動販売機で「やまももドリンク」と

いうヤマモモの清涼飲料水が売られている。中国では白酒に砂糖を加え、ヤマモモの果実を漬け

込んだリキュールの「楊梅酒」がある。樹皮は楊梅皮(ようばいひ)という生薬で、タンニンに

富むので止瀉作用がある。消炎作用もあるので筋肉痛や腰痛用の膏薬に配合される。

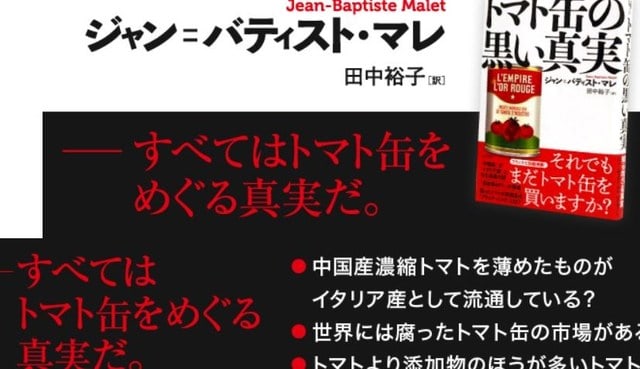

第11章 加エトマト業界トップ企業、驚異の生産力

題6節 カリフォルニア大学デーピス校トマト遺伝子研究センター

たくさんの棚の上に、まるで展示品のようにプラスティック容器や小さな袋がずらりと並べられ

ている。広さ十平方メートルほどの、狭くて寒々しい部屋だ。美術館の華やかさにはほど遠い、

ごくシンブルな内装だ。だがここは世界で唯一無二の場所なのだ。値段がつけられないほど高価

な宝がたくさん眠っている。

わたしは今、世界晨大のトマトの種子バンクにいる。ひとつずつ丁寧にラベルを貼られ、きちん

と分類されたトマトの種子が、3600種類以上ここに保存されている。南米で発見された原腫

のトマト、人間によってもっとも多く栽培されている品種、放射線を照射して人為的に突然変異

させた品種など、さまざまな種子がそろっている。

カリフォルニア大学デービス校は、世界でもっとも重要な農学専門学校のひとつだ。すぐそばの

ナパーヅアレーがカリフォルニアワインの名産地ということもあり、同校ではワイン用のブドウ

の研究も熱心に行なわれている。デービス校は農業関連産業の未来を担っていろのだ。

デービス校のトマト遺伝子研究センターは、加エトマト産業において非常に重要な役割を担って

いる。同センターは、かつての名物教授の名から、チャールズ・マドラ・リック研究センターと

も呼ばれる。チャールズ・リック(1915~2002)は、トマト研究における 世界の権威だった。

白く短いあごひげをはやし、いつもお気に入りのバケットハットをかぶっていた。さながらトマ

ト界のインディ・ジョーンズといったその風貌は、国立科学アカデミーの年鑑に掲載されている

写真でも変わらない。リックは、1948年から1992年にかけて人生の大半を南米で暮らし、

そこで多くのトマトの原種を発見していた。

Dr. Charles M. Rick

Dr. Charles M. Rick

チャールズ・リックは「トマトの設計者」だった[2]。もし彼がいなければ、わたしたちが普

段口にしているケチャップ、トマトピューレ、トマトソースは、今とはまったく別のものになっ

ていただろう。こうした製品に使われる加工用トマトは、リックが南アメリカから持ち帰った原

種のトマトの遺伝子をもとに作られた。南アメリカ北西部のアンデス山脈の沿岸部、つまり現在

のコロンビア、エクアドル、ベルー、チリ北部付近が、加工用トマトのふるさとだ。

だが、ここでアステカ族が良べていたトマトや、ほかのさまざまな原種のトマトは、ハインツや

キャンベル・スープのCMで見る丸くて赤いトマトとは似ても似つかない。南アメリカのトマト

は小さく、たいていは緑色で、種類によっては紫がかっていたり、黄色やオレンジ色だったりす

る。苦みがあり、有毒で食べられないものもある。標高3000メートルの高地で、水も肥料も

あげずにすくすく育つT]。チャールズ・リックは、旧ソ連の著名な遺伝学者、ニコライ・ヴァ

ヴィロフ[4]に次いで史上二番目に多く南アメリカで科学調査を行ない、多くのトマトの品種

を発見した。その10年後には、原種のトマトの分類目録を作成している。

1935年に自然科学者のダーウィンが調査を行なったガラパゴス諸島で、チャールズ・リック

はあるトマトを発見したリコベルシコン・チーズマニーという野生のガラパゴス固有種だ。実は、

そこから発見されたj・2という遺伝子が、今の加工用トマトのもとになっている。 Nikolai Ivanovich Vavilov[4]

Nikolai Ivanovich Vavilov[4]

一九回二年の第二次世界大戦中、安く使える労働者がカリフォルニア州から急に姿を消すと、農

業の機械化のための研究プログラムが急ピッチで進められた。そんななかで、カリフォルニア大

学農業工学部の技師、A・M・ジョングニールは、トマト専門の遺伝学者、G・C・ハンナ教授

に出会う。ジョングニールは、トマトの収穫を機械化するうえでの技術的な難しさをハンナに訴

えた。何度か試作を重ねて開発された収穫機は、どうにかトマトの苗を根元からカットできるよ

うにはなった。が、その先がうまくいかない。トマトが土にまみれて汚ならしくなるうえ、機械

につぶされてぐちやぐちやになってしまう。まるで戦車に押しつぶされたように、収穫したトマ

トがすべて台なしになる。そこでジョングェールは、機械収穫に適したトマトを遺伝学的に開発

できないかとハンナに尋ねた。機械に合うトマトを作るほうが、トマトに台う機械を作るよりう

まくいくように思われたのだ。こうしてトマトの遺伝子研究がスタートした。

ハンナは翌年の1943年、デービス校でトマトの研究に取りかかり、一九四九年に最初の研究

結果を発表した。10年後の1959年、新種トマト用に設計された収穫機の試作品が完成し、

実際の畑でテストが行なわれた。新種トマト開発の決め手となったのは、リコペルシコン・チー

ズマニーから発見された遺伝子だった。この遺伝子のおかげで、トマト収穫の機械化が可能にな

ったのだ。現在、新疆ウイグル自治区、南イタリア、トルコ、カリフォルニアなどで栽培される

すべての加工用トマトは、この遺伝子を持っている。

「ガラパゴス諸島でこの遺伝子を発見したのはチャールズ・リックなんだ」と、トマト遺伝子研

究センターのセンター長、ロジャー・チェトラが言う。

「リックは、現地でオレンジ色のトマトを採取したとき、実がつるから簡犀に分離することに気

がついた。そこでこのトマトの種子をカリフオルニアに持ち帰って、土にまいてみた。だが、ど

うもうまくいかない。どういうわけか芽が出ないんだ。条件をいろいろ変えて試してみたが、や

っぱりだめだった。種子をいったん動物に消化させてみてはどうか、と思いつき、さっそく鳥で

試してみた。だがそれでもうまくいかない。そしてとうとう、ガラパゴス諸島だけに生息するガ

ラパゴスリクガメに消化させるというアチデアを思いついた。しかしここはカリフオルニアだ。

いったいどうすればいい?するとリックは、バークリーにいる科学者の友人が研究用にガラパゴ

スリクガメを二頭飼っていることを思いだした。そこで友人にトマトの種子を送り、カメに食べ

させてくれるよう頼んだ。その後しばらくして、リックはカメのフンが入った郵便小包を受けと

った………でたらめに聞こえるかもしれないけど、本当にこれでうまくいったんだ。カメに食べ

させ、消化させ、二週間後にフンといっしょに排出されることで、種子はようやく発芽した。こ

うして無事にトマトの実がなり、j‐2遺伝子が発見され、加工用トマトに革命が訪れたんだ」

カリフォルニア大学デービス校は、最初のトマト収穫機を公的資金で開発した。そして1960

年9月1日、トマト生産者、加エメーカー社員、銀行家など総勢200人が、初のトマト収穫機「

ブラックウェルダー」の公開デモンストレーションを見にやってきた。翌年の1961年、加工

用トマトが初めて実際の畑で機械収穫された。この年、計二五台の収穫機が販売され、カリフォ

ルニア州の全トマト収穫量の0・5パーセントが機械で収穫された。また同じ年、遺伝学者のハ

ンナ教授は、機械収穫のために開発された新しい品種、VF‐145を発表した。

1963年に移民政策のブラセロ計画が終了すると、トマト収穫の機械化の研究がよりいっそう

促進され、急速な進化を遂げるようになった。1965年には、全収穫量の20パーセントが機

械化された[5]。1966年、その割合は急増し、全体の0.5パーセントが機械収穫された。

1967年は80パーセント、68年は92パ-セント、69年は98パ-セントと右肩上がり

に増え、1970年にはとうとうカリフォルニア州の加工用トマトのすべてが機械収穫された。

わずかヒ年間で、トマト生産者たちは、何万人という賃金労働者を使わずに収穫ができるように

なったのだ。

ただし、人間の手による仕事がなくなったわけではない。今も収穫機一台につき10人ほどの労

働者(主にメキシコ人)が、機械の運転、トマトの選別などのために働いている。だが、それ以

外の仕事はすべて消えた。技術革新によって、トマトを生産するための資金は労働者に対しては

使われなくなったのだ。

第12章 消費者に見えない「原産国」

第1節 イタリア、カン八二ア州ノチェーラ・スペリオーレ

その世界地図は壁一面を覆う大きなものだった。一世紀ほど前のものらしく、紙が劣化し、もは

や何か描かれているかよくわからない。大洋と大陸は、茶色とクリーム色とミントグリーンのぼ

やけた染みにしか見えない。オーストラリア連邦はオランダ東インドにまで広がり、南米のスペ

イン植民地とベルギー領コンゴは、フランス植民地帝国といっしょくたになっている。だが、各

地の港と港が、弧を描いた線で結ばれているのははっきりとわかった。石炭販売所、ガソリンス

タンド、広告代理店に大きな印がつけられ、イギリス領事館に黒い旗、アメリカ領事館に白い旗

が描かれている。

ここは、アントニオ・ペッティのオフィスだ。人口に掲げられた色あせた世界地図に示されてい

るのは、1920年以降、ペッティー族が構築してきたトマト加工品の流通ルートだ。わたしは

アントニオ・ペッティと握手を交わした。2016年8月2日、ヨーロッパでもっとも多く濃縮

トマトを輸入している会社の代表に、念願かなってようやく会うことができたのだ。

部屋には、聖母マリアと聖ピオ神父の小さな像が置かれていた。聖ピオ神父は2002年に列聖

されたカプチン会の神父で、ここカンパニア州の出身だ。ペッティ社のトマト加工品生産の功績

を讃えたトロフィーや、たくさんの写真も飾られている。2001年に中国で撮られたものらし

いリウ将官といっしょの写真もあった。

キャビネットの上にトマト缶がずらりと並べられていた。そのうちのひとつに目が釘付けになる。

ジーノの缶詰だ。ウルムチ郊外のカルキス(中基)の旧工場で見たのと同じものだ。アフリカで

一番よく売れているブランドだ。

「うちの会社はむかしから商品を国外へ輸出してきた」

アントニオ・ベッティのイタリア語は完全なナポリなまりだった。

「二〇世紀初め、最初はアメリカとイギリスに向けて輸出をスタートした。それからほかの国に

も販路を広げていった。わたしの時代になってからはアフリカにも進出した。現在、イタリアに

入ってくる外国産濃縮トマトの60パ-セントをうちの会社が輸入している。そして、濃縮トマ

トの世界生産量の4パーセントに相当する量を輸出している。輸入量も輸出量も多いんだ。濃縮

トマトを世界でもっとも多く購入しているのはハインツだが、うちはそれに続く第二位だ。年同

一五万トン購入し、再加工して170カ国に向けて輸出している」

「トマト王」の異名をとったアントニーノ・ルッソはすでに死去し、ルッソが創立した会社は

他社に売却された。だが、ライバルのペッティ社はいまも健在だ。濃縮トマトの世界貿易を語る

うえで、避けて通れない存在でありつづけている。

「サダム・フセイン時代のイラク政府のナンバーツー、ターリクーアジーズ副首相はよく知って

いたよ。その妹もね。国民のための必需品を購入する国有企業の代表だったんだ。リビアでもカ

ダフィー族と取引をしていた。チュニジアでもそうだった。ああいう国の政府と契約を交わす

のはなかなか大変でね。でもいったん契約が成立すれば、大量の濃縮トマトを輸出できる。たと

えばリビアでは、ドイツよりずっとたくさんの濃縮トマトが消費されるんだ。ドイツの人口は8

000万人で、リビアはたったの600万人しかいないのに」

第2節

そのトマトペースト缶には、緑・白・赤の「トリコローレ」をバックに、サングラスを額に持ち

上げて笑うトマトのキャラクターが描かれている。アフリカ中に出回っており、その名は一ジー

ノ」。いかにもイタリアらしいネーミングだ。

ジーノブランドの商品ラインナッブは、70グラムから2.2キロまでさまざまな容量がそろう。

わずかI〇年の間に、アフリカでもっとも売れるトマトペースト缶に成長した。マリガボン、

リベリア、南アフリカなど、この商品を人手できるのは現在およそ20カ国だ。アフリカだけで

はない。ハイチ、日本、韓国、ヨルダン、ニュージーランドなど、いまや匪界中に販売網を広げ

ている。数億人もの人たちがジーノのトマトペーストを食べているのだ。

いかにもイタリアらしいパッケージだが、よく見るとどこにも原材料の原産地が書かれていない

。缶詰の容器にも、ウェブサイトにも記されていない。唯一、ウェブサイト上にあいまいな説明

文が掲載されているだけだ。「ジーノの二倍濃縮トマトは、世界各地からやってきた最良の原材

料を厳選し、独自の製法でブレンドして作られています。濃縮トマトの伝統的な品質を守りつつ

、最先端の技術で、世界有数の大規模加工工場で生産されています。ジーノの濃縮トマトは料理

の味を引き立て、いつもの食事を.パーティーのように華やかにします」

パーティーにはサプライズがつきものだ。ジーノの原材料の原産地はいったいどこなのか、この

説明文ではまったく分からない。いや少なくとも、「世界各地からやってきた」原材料を一ブレ

ンドして」作られていることだけは確かだろう。なんといっても、中国の新疆ウイグル自治区と

内モンゴル自治区の両方から輸入されたのだから。ジーノにはもうひとつサプライズがある。こ

のブランドの国籍はいったいどこか? マーケティング戦略上、いかにもイタリアのブランドの

ように装っているが、実際はインドのブランドだ。ワタンマルというインドの大手流通グループ

が、プライベートブランドとして販売している。ワタンマルは、香港とインドのチェンナイ(旧

マドラス)のタラマニ地区に拠点を持ち、世界中に3億3000万人の顧客を持っている。

ワタンマルは、食品販売で年間6億5000万ドル近くを売り上げている。その大半がジーノブ

ランドのトマトペーストの売上だ。そして、ジーノ以外に「ホモ」という別の濃縮トマトのブラ

ンドも持っている。だが、ポモもジーノも、実際は同じ中国産の原材料を使って、同じ工場で生

産されている。ワタンマルは、アフリカでジーノブランドを宣伝するために、さまざまな販売促

進を展開している。テレビやラジオでCMを頻繁に流したり、雑誌に次々と広告を掲載したり、

あちこちに壁面広告を出したりしている。いたるところにパネル広告があるので、市場の周辺を

歩けばジーノの広告に必ずぶつかるほどだ。とくにガーナとナイジェリアで大々的な宣伝を行な

っている。ガーナに暮らしていたら、ジーノの巨大なパネル広告を見ずにすむ日は一日もないだ

ろう。わたしがガーナの首都、アクラを訪れたときも、空港に着いて10メートルも歩かないう

ちにジーノの巨大広告にぶつかった。そしてその後も同じ広告に何度も出会うはめになったのだ。

この項つづく