![]()

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救

ったと伝えられる "招き猫”と、井伊軍団のシンボルとも言える赤

備え(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした

部隊編成のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ

ー。愛称「ひこにゃん」![]()

15 衛霊公 えいれいこう

-------------------------------------------------------------

「人、遠慮なければ、必ず近憂あり」(12)

「これをいかん、これをいかんといわざる者は、われこれをいかん

ともするなきのみ」(16)

「君子はこれをおのれに求む。小人はこれを人に求む」(21)

「過ちて改めざる、これを過ちと謂う」(30)

「仁に当たりては、師にも譲らず」(36)

-------------------------------------------------------------

41 ことばは、意志を正確に伝えるものであればよい。(孔子)

子曰、辭達而已矣。

Confucius said, "Words has only to convey thoughts."

【水ヶ浜シャーレの獅子柚】

獅子柚子は果肉が少なく食用に向かないといわれていますが、実は

様々な栄養成分を含んでおり、皮やワタも加工して食べることがで

きるとか。とにかく大きい。小さな男子のお孫さんをづれのおじ様

が親切に名前を教えて頂いたので早速ネットサーフ。①ヘスペリジ

ン:温州みかんや八朔、ダイダイなどの皮やワタにも多く含まれる、

フラボノイドとも呼ばれるポリフェノールの一種です。別名ビタミ

ンPともされる栄養成分で、抗酸化作用や末梢血管を強くする作用

がある。ヘスペリジンを摂取することで血流の改善や高血圧の予防、

コレステロール値を低くする効果があるとされている。②ペクチン:

獅子柚子には、ペクチンと呼ばれる食物繊維の一種が豊富です。そ

の働きにより腸内環境が整い、下痢や便利を予防する効果が期待で

きる。さらに食物繊維にはコレステロール値を低下させる作用があ

るので、生活習慣病の予防にも効果的とか。この鬼柚子、名前に「

柚子」と付いているが、実は柚子の仲間ではなく、文旦(ぶんたん)

の亜種。香りは柚子というよりは、グレープフルーツのような感じ。

一般名:オニユズ(鬼柚子)

学名:Citrus grandis(シトラス・グランディス)

別名:シシユズ(獅子柚子)

分類名:植物界被子植物門双子葉植物綱ムクロジ目ミカン科ミカン

属ブンタン亜種

● 鬼柚子の丸煮

種以外はすべて使う丸煮。手軽にできる。

1./鬼柚子の重さの半分~同量の砂糖を用意(甘さはお好みで)。

2./鬼柚子の種だけを取り、食べやすい大きさの3mm程度の薄切

りにして10分ゆでる。

3./2をザルにあげて水を切ってから鍋に入れ、ひたひたの水と

砂糖を入れて弱火で30分程度煮る。水分が少し残る程度で火を

止めて出来上がり。

● 鬼柚子のピール

果肉部分は使いません。ゼリーのような食感で上品なお茶うけに

なる。

1./鬼柚子の果肉部分を取り、皮と白い部分を5mmの厚さに切り

計量しておく。

2./5分茹でて水を捨て、再び水を入れて5分茹でる、3回繰り返

す。

3./2の水を切り、鍋に1の重さの8割の砂糖を入れて混ぜ、3時

間程度置いておく。

4./3を中火で焦げないように鍋をゆすって水分がなくなるまで

煮詰める。

5./トレイなどに重ならないように並べて干し、2,3日水分を

飛ばす。

6./5にグラニュー糖をまぶして出来上がり。

![]()

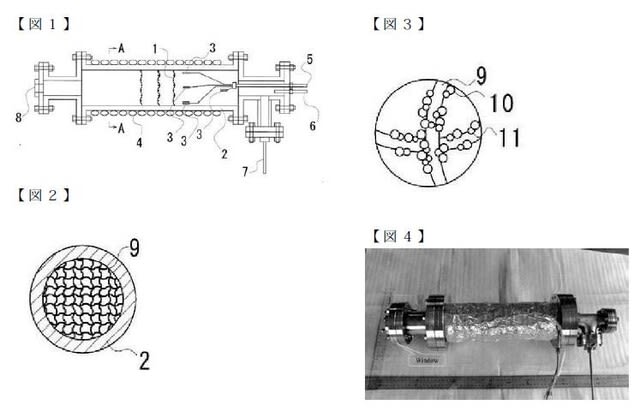

ポストエネルギー革命序論 258:アフターコロナ時代 68

♘ 現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散の時代」

⛨ 貼る注射「マイクロニードルポンプ」

「流れ」を発生するマイクロニードルが薬やワクチンの高速注入

が可能に

痛みを感じない短針が多数並んだマイクロニードルは、美容分野で

急速に普及し、さらにリモート医療の要であるセルフメディケーシ

ョン(自主服薬)や簡易ワクチン投与への利用拡大が期待されてい

る。しかし、薬剤やワクチンをマイクロニードルに塗布(もしくは

内包)して皮膚刺入後に溶出させる従来の方法では、注入量と注入

速度に制限がありました。東北大学大学院工学研究科および高等研

究機構新領域創成部の西澤松彦教授のグループは、多孔性のポーラ

スマイクロニードルを開発し、電気で「流れ」(電気浸透流)が発

生する性質を付与することによって、電気式の貼る注射「マイクロ

ニードルポンプ」による多量・高速の注入、および皮下組織液の高

速採取を可能に。今後は、先に発表したバイオ発電パッチに組み合

わせることで、オール有機物の使い捨て型ニードルポンプパッチと

して、美容・健康・医療分野における経皮セルフメディケーション

および簡易ワクチンへの応用を進める予定。

【今夜の一冊:パンデミック・ニューディル考Ⅲ】

📚 パンデミック:不確実性と時間軸

感染症の流行(エピデミック)とより広範な流行(パンデミック)

には、公的介入を要する市場の失敗を引き起こす要素があるという。

(RIETI - パンデミック:時間軸と不確実性)。それは外部性であ

り、①周りの人が感染していることにより感染しやすくなるという

負の外部性、②逆に他の人々との接触を避けることが他の人の助け

になるという正の外部性の2つであり、これらは時間軸に沿って変

化----今回のCOVID-19による危機は、迅速な公的介入を要する、さ

らなる市場の失敗の原因となる----不確実性を伴う。今回のCOVID-

19による危機のように解消に時間のかかる不確実性、または、しば

しばナイト的不確実性(Knight, 1921)と呼ばれ、それによると、

ナイトの経済学のる最大の業績といわれる著書『Risk, Uncertainty

and Profit(危険・不確実性および利潤)』である。ナイトは確率

によって予測できる「リスク」と、確率的事象ではない「不確実性」

とを明確に区別し、「ナイトの不確実性」と呼ばれる概念を構築し

たことである。この時ナイトは不確定な状況を、①先験的確率」で

例えば「2つのサイコロを同時に投げるとき、目の和が7になる確

率」というように、数学的な組み合わせ理論に基づくもの、②統計

的確率」で例えば男女別・年齢別の「平均余命」のように、経験デ

ータに基づく確率、③そして「推定」であり、このタイプの最大の

特徴は、第1や第2のタイプと異なり、確率形成の基礎となるべき

状態の特定と分類が不可能で、推定の基礎となる状況が1回限りで

特異で、大数の法則が成立しない。推定の良き例証として企業の意

思決定を挙げている。企業が直面する不確定状況は、数学的な先験

的確率でもなく、経験的な統計的確率でもない、先験的にも統計的

にも確率を与えることができない----客観的評価が不可能な不確実

性のある推定であると主張する-この3つのタイプに分類している

(via Wikipedia)。

このように、通常、不確実性の解消の前後、すなわち事前と事後、

を明確に区別して考えるのに対して、今回の危機は、不確実性の解

消にかかる時間が決定的に重要であることを劇的に示している。特

に、鍵となる不確実性は、パンデミックがいつまで続くのか誰にも

確かなことが言えないことであり、この点が地震や洪水のような他

の大災害とは異なる(影響は長く続くかもしれないが)。従って、

事前(ex ante)と事後(ex post)に加えて、進行中(ex interim)

の不確実性を真剣にとらえる必要があることを示す。

● 時間軸への身構え方

今、われわれが直面している不確実性の一部、すなわち進行中の不

確実性は、パンデミックの終息までにかかる時間についてのもので

現在、世界中の多くの政府当局が、経済活動を抑制するような非常

に厳しい公衆衛生的介入を課しているが、①いつまで経済活動の停

止が続くのか不明である。勿論、人的犠牲と経済の間にトレード・

オフがあることは明白であるが、②公的な財政的・金銭的介入がな

ければ、経済活動の停止による経済的な理由による健康面等の被害

も無視できない規模になる可能性もある。感染流行の収束の程度に

より、公衆衛生的介入が緩和される可能性はあるものの、治療法や

ワクチンが開発されるまでは信頼できる客観的な評価ができないた

め、介入の緩和は政治的、あるいは社会的に容易ではなく。公衆衛

生的介入の緩和の難しいとされる----Hatchett et al. (2007)は、

スペインかぜの際に米国の各都市が導入した公衆衛生的介入を比較

したところ、感染拡大の早い段階での介入がピークを平らにするの

には有効であったが、介入の緩和が再度の感染拡大を呼んだことを

示す。

よく知られているリスクの中で、同様に時間軸を中心にしたものが

ある。長生きするリスク、すなわち、どれだけ長く生きられるか分

からないリスクである。この長生きするリスクに対して、年金が重

要な役割を果たすが、現在、経済活動の停止によって困窮している

人々に対して、同様の方法を採る必要がある。すなわち、一度きり

の給付ではなく、パンデミックの終息まで継続的な給付が望まれる。

パンデミック終息まで数年かかる場合、非常に大規模な財源が必要

なので、大規模な公債発行が必要となる可能性があり、実質的に年

金制度が逆向きに機能し、給付を先に行い、後で税金により回収す

るという性格から、社会保障的側面の累進課税=応能税とセットで

考えておく必要がある。

これ踏まえ、専門家が世界的なパンデミックの危険性を警告してき

たという事実は、現在の危機が完全に予見できなかったものではな

く、世界的なパンデミックは、「曖昧さ(ambiguity)」、あるいは

「不測の事態(unforeseen contingencies)」といわれる類いのナ

イト的不確実性は。将来の事象を確率的に評価できず、標準的な費

用便益分析は不適切であり。既存研究、例えばJames and Sargent

(2006)によると、過去のパンデミックによる集計的な経済への影響

は、通常、当初予測されていたものより小さかったが、GDPや総被害

額といった集計的な指標は、不適切であると、この論文の著者であ

る中田宏之独立法人経済産業研究所上席研究員が述べる。つまり、

分配への影響、あるいは健康への影響、人的犠牲、さらには長期に

わたる学校閉鎖による将来世代への影響等が反映されない。むしろ、

最もよい(マシな)最悪のケースを追求する、マキシミン原則(ロ

ールズ基準)----原初状態における社会契約においては、 ロール

ズによれば、 通常は期待効用を最大化する選択肢を選ぶのが合理

的とされるが、 一回きりの人生の場合は、 「最悪のケースがいち

ばんマシなものを選ぶ」 というマクシミン原理が合理的だからで

ある。 このマクシミン原理から格差原理を適用すべきとする----

を適用すべきであると言う。このように、将来のパンデミックへの

備えとして、今回の危機から学習することで最悪のケースが悲惨な

ものにならないよう目指す必要がある。例えば、人的、物的な医療

資源に冗長性を持たせる施策が考えられる(標準的な費用便益分析

では最悪の場合ではなく平均に焦点を合わせているために却下され

るであろう)。また、新しい感染症の早期発見は、その不確実性の

根源的性質からして困難である。その困難さ故に、活発な国際的協

力を誘発するようなメカニズムを構築し、新しい感染症が疑われる

ケースの発見の報告を直ちに全世界的にし、最早期から情報共有を

確実にする必要があるのだと。

脚注

マキシミン原則は、選択可能な施策や行動を取った場合に起こり

得る最悪の状態を比較し、その中で最も害の少ない施策や行動を選

ぶという、合理的選択の原則である。また、ロールズ基準は、社会

の中で最も恵まれていない者の状態が最良になる選択肢を社会的に

選ぶという基準である。

参考文献

Hatchett, R. J., C. E. Mecher, and M. Lipsitch (2007): "Publ

ic health interventions and epidemic intensity during the 19

18 influenza pandemic", Proceedings of the National Academy

of Sciences of the USA, 104, 7582-7587.

James, S., and T. Sargent (2006): "The economic impact of an-

influenza pandemic", Working Paper 2007-04 (Ottawa: Department

of Finance).Knight, F. H. (1921): Risk, uncertainty and profit,

New York, NY: Houghton Mifflin.

📚 大災害に備える:政策評価基準のあり方

我が国を含めた世界各地で、東日本大震災をはじめとした非常に大

規模かつ深刻な災害が発生している。このような、ごく稀にしか起

きないものの、非常に深刻な被害を及ぼす災害に対して、モノの面

(たとえば、耐震補強)、カネの面(たとえば、損害保険)双方に

ついて事前に対策を講じることは、重要であるという(RIETI - 大

災害に備える:政策評価基準のあり方について:前述著者:中田宏

之氏、注1)。我が国の場合、モノの面については、事前の対策が

かなりの程度、効果を発揮していると考えられる。たとえば、昨年

の震災の際、地震規模からすれば、発展途上国や以前の日本だった

ならば、ずっと多くの犠牲者が生じていただろう。しかしながら、

津波、ならびに福島第一原子力発電所での事故については、事前の

想定が必ずしも適切ではなかった、という評価も存在する。また、

カネの面についていえば、我が国の地震保険への加入率は、以前に

比べれば上昇してきてはいるものの、未だに低い水準に止まってい

る(注2)。

● 事前基準と自己責任の原則

経済学では、人々が不確実性やリスクを好まないため、事前の対策

を十分に講じることを予測する。また、政策の評価に際して、いわ

ゆるパレート効率性という概念がしばしば用いられる。パレート効

率性の概念は、おおまかに言えば、誰かを利するためには、他の誰

かが犠牲を払わなければならないような状態を指す。しかしながら

正確には、如何なる意味で「利する」のか、あるいは、「犠牲を払

う」のだろうか。通常、事前の対策や政策の優劣を比較する際にパ

レート効率性を用いて議論する場合、各人の意思決定時の基準、す

なわち事前の基準を用いる。

このような意味での事前の基準は、いわゆる「自己責任の原則」

と密接に関連している。たとえば、保険への加入を見送ったものの、

その後被害に遭ってしまった場合、被害に遭う可能性を考慮に入れ

た上で、自ら加入を見送ったのであるから、本人の自己責任である、

と結論づけるのである。しかし、当該状況では、しばしば自身の判

断を後悔することもあるのではなかろうか。果たして、このような

事後的な後悔を無視することが理にかなっているのだろうか(注3)。

● 無謬性、多様性と想定外

多くの経済学の理論モデルでは、各人が真の確率を知っていること、

また、情報の非対称性が存在する場合でも、どの情報を持ち合わせ

ていないかを正確に知っていることが仮定される(注4)。したが

って、各人が誤った意思決定をせず、後悔することもないことを前

提にしている。保険の例で言えば、加入せずに被害を受けてしまっ

た場合でも、各人が事後的にもやはり正しい判断であったと考える

と仮定するのである。つまり、事前と事後の自身の判断に対する見

方の間で齟齬が生じる余地がなく、各人について非常に強い意味で

の合理性、あるいは、一定の無謬性を仮定しているといえる。しか

し、ごく稀な大規模な災害などでは、過去の記録上、1度も起きた

ことがないことがしばしばある。このような場合、真の確率が既知

のものであるとは考えられず、過去のデータや経験、あるいは、さ

まざまな科学的な知見から確率を推定することになるが、確率につ

いてコンセンサスを得ることは、非常に困難であろう。すなわち、

(弱い意味で)合理的に災害の確率が1000年に1回とも1万年に1回

であるとも言え、そのような多様な見方をすべて客観的に否定する

ことは、不可能である。また、災害が1度でも起きてしまうと、従

前よりも遙かに高い確率で起きると主観的に想定してしまいがちで

あるが、それらの見方を非合理的であると客観的に否定することも

困難である(注5)。したがって、自身の判断が誤ったものであっ

たという評価を事後的に下すことも十分に考えられ、事前と事後の

見方に齟齬が生じることに、何ら不思議はない。また、全く事前の

想定が不可能な事象が起きてしまうこともあり得よう。この場合、

確率を推定すること自体が不可能であるので、事前と事後の見方の

間に齟齬が生じるのは、必然である(注6)。

● 理想の政策評価基準とは

では、以上のように非常に強い意味での合理性や無謬性を想定でき

ない場合、どのような基準で政策評価をするのが望ましいのであろ

うか。まず、事前と事後の見方の間に齟齬が生じるのが自然である

ことを前提にするべきであろう。特に、最悪の場合でも、各人にと

って極端に悪い状況になることを防ぐことのできる政策が望ましい。

たとえば、地震保険の場合、住宅ローンに強制的に付帯させること

で、住宅再建による二重ローンの問題を排除することにつながる。

したがって、地震による被害を甘めに見積もっており、自主的には

保険に加入しないような人が、事後的に被る損害の程度を抑えるこ

とが期待できる。

このように述べると、事後的な公的な支援が望ましい政策のように

聞こえるかもしれないが、そうとはいえない。というのは、モラル

ハザードを引き起こす公算が高いためである。したがって、事後的

な公的支援については、民間では扱うことが困難な、事前に想定す

ることが難しい事象を中心に対象にするべきである。むしろ、公的

な政策としては、先述の地震保険の強制加入のような、事後的に極

端に悪い状況に陥らないように設計された、事前の対策とその促進

支援を中心に据えることが望ましいであろう。また、今後の被災地

の復興やさまざまな災害対策、より広くは、極端な経済危機を回避

させるメカニズムを構築する上でも同様の観点からの議論が求めら

れる。

脚注

1.各国の大災害に対する事前対策についてはOECD (2008)が詳しい。

2.2011年度末の全国世帯加入率は、26.0%(出典:損害保険料率算

出機構)。

3.事前基準と事後基準の齟齬については、古くから議論がある。た

とえば、Starr (1973)やHammond (1981)を参照のこと。

4.ゲーム理論におけるcommon prior assumption、マクロ経済学に

おけるLucasやSargent的意味での合理的期待。

5.保険への需要を、稀な事象に関する確率の推定の不安定性に着目

して説明したものに Nakata, Sawada, and Tanaka (2010)がある。

6.やや古いが、関連する意思決定論のサーベイ論文としてSamuelson

(2004)を参照。

文献

1.Hammond, P.J. (1981): "Ex-ante and Ex-post Welfare Optima-

lity under Uncertainty," Economica, 48, 235-250.

2.Nakata, H., Y. Sawada, and M. Tanaka (2010): "Entropy Char-

acterisation of Insurance Demand: Theory and Evidence," R

IETI Discussion Paper 10-E-009.

3.OECD (2008): Financial Management of Large-Scale Catastro-

phes, OECD Publishing.

4.Samuelson, L. (2004): "Modeling Knowledge in Economic Anal-

ysis," Journal of Economic Literature, 42, 367-402.

5.Starr, R.M. (1973): "Optimal Production and Allocation und-

er Uncertainty," Quarterly Journal of Economics, 87, 81-95.

📚 「ニューディール政策」復活の可能性

大恐慌から第2次世界大戦を経て1960年代までは、自由の国アメリ

カであっても、その経済学の半分はケインズ経済学がニューディー

ル政策のブレーンたちが占めていたが、不況を救い好景気をもたら

したニューディール政策は、その成功ゆえに効果が徐々に飽和し始

め、1970年代にはインフレに苦しむようになる。それを背景にして

新古典派がケインズ批判の勢いを増し“主流派”を形成、1980年に

「新自由主義」を掲げる共和党のロナルド・レーガンが大統領に当

選するに及び、経済学界の趨勢として[主流派=新古典派=一般均

衡理論]の勝利の「反革命」が決定的となと経済学者の岩井克人氏

は指摘する(コロナ後に「ニューディール政策」復活の可能性、東洋

経済オンライン、経済ニュースの新基準)。

「19世紀は、『自由主義の世紀』と呼ばれるように、自由放任

主義思想が支配した世紀でした。だが、20世紀に入るとその思

想に翳りが見られ始め、1929年のニューヨーク株式市場の大暴

落をきっかけとして世界大恐慌が始まります。そのさなかの19

36年、ケインズが『雇用、利子および貨幣の一般理論』を出版

し、いわゆる「ケインズ革命」が起こりました。

当時、アメリカ政府が大恐慌からの脱出のために積極的に市場

に介入するニューディール(新規まき直し)策をおこなったこ

ともあ り、その後しばらく学問的にも政策的にも、不均衡動

学的な立場が大きな影響力を持ったのです。だが、その勢いも

一時的でした。経済学のそもそもの父祖はアダム・スミスです。

ケインズ政策の成功により資本主義が安定性を取り戻すと、19

60年代にはフリードマンをリーダーとする新古典派経済学の反

革命が始まりました。

そして、1970年代には学界の主導権を握ってしまいます。さら

に、フリードマンらの思想に大きな影響を受けたアメリカのレ

ーガン政権、イギリスのサッチャー政権の下で、1980年代から、

経済政策も自由放任主義の方向に大きく再転換していきました」(

『岩井克人「欲望の貨幣論」を語る』85頁

尚、著者が『不均衡動学の理論』----ヴィクセルの不均衡累積過程

の理論を再構築し,新たな立場からケインズ的経済理論を展開する、

伝統的な「経済学的思考」への理論的挑戦であるとともに,ケイン

ズ主義者対古典派復活論者の論争を新たな立場からケインズ的経済

理論を展開----を完成させた年に、経済学界と政治の世界では新古

典派がその地位を確固たるものにしている。『不均衡動学』という

“ケインズ経済学の図鑑”を作り終えた岩井氏は1981年に東京大学

に職を得て、資本主義論と貨幣論を展望に入れ、純粋理論としての

追究を始めている。さて、ここで少し岩井氏の理論に分け入る。

資本が合理的かつ最適に投下されると、新古典派の均衡理論におい

ては利潤は長期的にはなくなってしまうが、企業はすべて利潤を生

み出せないという事実はない。マルクスはその理由を資本家の労働

者からの搾取に見いだしたが、シュンペーターはそれを理論的に

否定。シュンペーターはイノベーションをその理由に挙げ、岩井氏

はこの理論を動学モデルとして理解し再構築し、「シュンペーター

経済動学」のイノベーションの解釈は、絶えず生み出される「差異

」にこそその本質があると結論づけた➲動学的に差異を生み出し、

差異によって動学的に利潤が永続する。差異が生み出され続けるこ

とにより、悲惨な長期的利潤ゼロの状況に陥ることから免れる。つ

まり、資本主義の本質は差異の絶え間ない生産とその動学的な作用

であると。彼の資本論、貨幣論はともに、新古典派経済学、ケイン

ズ経済学、マルクス経済学の別なくその根幹に存在するものであり、

資本主義論同様、その経済の根幹部を、岩井氏らしく純粋理論とし

て論考を重ね貨幣の共同幻想論的側面にたどり着く。

だれに聞いても、『ほかの人が500円の価値がある貨幣として

受け取ってくれるから、私も500円の価値がある貨幣として受

け取るのです』と答えるだけなのです。だれもが、『ほかの人

が貨幣として受け取ってくれるから、私も貨幣として受け取る

のです』と答えるのです。<中略>思い切って縮めてしまうと、

以下になります。

『貨幣とは貨幣であるから貨幣である。』

これは、『自己循環論法』です。木で鼻をくくったような言い

回しで申し訳ないのですが、別に奇をてらっているわけではあ

りません。真理を述べているのです。貨幣の価値には、人間の

欲望のような実体的な根拠は存在しません。それはまさにこの

「自己循環論法」によってその価値が支えられているのです。

そして、この「自己循環論法」こそ、貨幣に関するもっとも基

本的な真理です。」

『岩井克人「欲望の貨幣論」を語る』47頁

このように、自己循環論は、岩井氏の最初の論文の重要アイデア静

態的序数効用)にも通じ、「クルト・ゲーデルの不完全性定理」に

も通じる。ガモフの無限大の概念と併せて、岩井氏の論証の特徴的

な武器となる。このような貨幣の性質から、貨幣の本来的な不安定

性を示し、貨幣が受け入れられなくなったカタストロフとしての超

インフレこそが資本主義の真の危機だと結論づける。それは、「恐

慌」こそが資本主義の危機であるという古典派やマルクス経済学の

結論を転換するものであった。そしてこの『貨幣論』が、最も知ら

れる岩井氏の仕事となるが、その背景として経済学者宇沢弘文があ

り、宇沢は、医療サービスを「社会的共通資本」の重要な要素とし

て強調していたため新型コロナウイルスの感染拡大によって脚光を

浴びている(コロナ医療逼迫を予見した経済学者・宇沢弘文ベーシ

ックインカム批判と「社会的共通資本」論、東洋経済オンライン、

Yahoo!ニュース)。しかし「消費における最低限の満足度」という

厳密な定義のないベーシックインカムの議論は、その制度が果たし

て維持可能か、国民の経済厚生水準を今よりも大きく下げることは

ないのかということを、事前に検証する手段を欠いていることを、

宇沢の議論は示し、社会的共通資本は、この社会的不安定性を防ぐ

装置として位置づけられ。ベーシックインカムは、必需品も選択品

と同じく市場経済の中で供給されることを前提とし、これに対し、

むしろ必需品の供給は営利企業に任せるのではなく、社会的管理の

もとにおき、その消費について格差が生じないようにすれば、選択

品について効率的に資源を配分することも可能だと考えるのが「社

会的共通資本」だとされている。

● 何が「必需財」か、民主主義では合意が難しい

宇沢は、分権的な市場経済と多様な個人の価値基準を認めた前提の

もとで、何を必需財と考えるかということについて社会的な合意形

成を得ることは、民主主義的なルールのもとでは不可能であるとす

る、アローの有名な「不可能性定理」と矛盾することになる。確か

に今回の新型コロナの感染拡大に関して、民主主義を基本とする国

々で、なかなか感染防止策が定まらない状況は、アローの「不可能

性定理」が単なる形式論理による帰結ではないことを教えるが、社

会という概念はすでに、それを構成する主体の持つ倫理的要件に関

して共通の理解を持ち、社会的価値基準の形成について、個別的な

主観的価値基準をどのように集計するかについて、すでにあるルー

ルの存在を想定していると述べ、個々の社会の歴史的、制度的な蓄

積の下で何を社会的共通資本とするかを決めることができるとする。

このように、宮川努学習院大学経済学部教授は、日本は医療部門が

公的医療保険制度で支えられているにもかかわらず、医薬品分野の

技術開発では欧米や中国に遠く及ばず、かつ医療供給体制も十分に

準備できず、そして他の国以上に経済損失と現場の医療従事者の負

担、国民の忍耐によって感染拡大を抑制している。こうした戦略的

対応とも呼べない場当たり的な体制が、本当に国民の望んだ制度な

のかどうかは、このコロナ禍が一段落した後であらためて検証され

るべきだとし、宇沢は、「ヒポクラテスの誓い」を引用するほど、

医療従事者に対して敬意を払っていたが、宇沢が理想とする医療制

度と現実の医療制度の間にはなお乖離があると考える。

● 日本の「開業医」中心の医療制度の改革を提起

社会的共通資本をわかりやすく解説した『経済解析(展開篇)』第21

章「20世紀の経済学を振り返って」では、日本の医療機関が規模の

小さい開業医で占められ、医師の技術的要素が医療報酬に十分反映

されていない状況を憂えたうえで、「現行の開業医制度のもとでな

されてきたさまざまな固定生産要素の蓄積、人的資源の配分、さら

には医療従事者の要請などについて、総合的な、しかも長期的な視

点に立った改革案がつくられなければならないであろう」と述べて

いる。いまコロナ禍の中で実感している医療への期待ともどかしさ

を、宇沢は約半世紀前に持っていたと述べている。

この項つづく

✔ 次回は「パンデミックは収束すれば「終わり」ではない」から

考察をつづける、

風蕭々と碧い時代:

美しき人生:What Is Life ジョージ・ハリスン

(作詞/作曲)ジョージ・ハリスン

「美しき人生」 (英語: What Is Life) は、ジョージ・ハリスンが

1970年に発表した楽曲。1971年2月15日にシングルカット。1970年に

発売されたアルバム『オール・シングス・マスト・パス』からの第

2弾シングルとしてB面に「アップル・スクラッフス」を収録して

1971年2月にアメリカで発売された。イギリスでは既にシングル盤

『マイ・スウィート・ロード』のB面として発表されていたため、

英国ではリリースされなかった。 ハリスンが短期間で一気に書き上

げた楽曲で、当初はビリー・プレストンに提供される予定だった。

1972年にオリビア・ニュートン=ジョンによってカバーされ、全英

シングルチャートで最高位16位を獲得

本作は、ハリスンによるファズを効かせた下降するギターリフから

始まり、カール・レイドルコーラス部分では「私の気持ちをどう言

っていいのかわからない/でも愛はいつだってあなたのためにある

/教えて、あなたの愛なしの人生って何?/あなたのそばにいない

私って誰?」というフレーズを繰り返している。このフレーズにつ

いて音楽評論家の間では、「(当時のハリスンの妻である)パティ・

ボイドへ向けたもの」と見なす者や「ロング・ロング・ロング」な

どハリスンが書いた多数の楽曲に見られるような神への賛歌と見な

す者がいた。

●今夜の寸評:辭達而已矣な獅子柚子

真実の言葉ってなんだろう。わたしも周りのひとたちも(彼女も)

どうも不確定模様で、誤認も多くなってきている。過去のことを過

去の事象記憶が取り間違い伝達形成して起きている。もう少し時間

を懸ければと思うが性分があって帰還制御誤差・遅延を起こしてい

る。しかし、AIも現代制御理論も深層思考も数理工学も85年に

は学んでいるので、彼女よりは、記憶速度は多少遅くとも論理的で

類推(予知)は正確のはずという確信だけはかろうじてあるが、前

の記憶(顔などの画像)を思い出そうとする別の記憶(顔などの画

像)が邪魔をするのよと彼女が話すのでかって記憶力が抜群であっ

ても歳には勝てないねと二人で慰め合う。ところで、少量の永源寺

の蕗の薹の味噌とホットウイスキーの相性が良いことを発見する。![]()