![]()

22 文明と退廃 / 山火賁(さんかひ)

22 文明と退廃 / 山火賁(さんかひ)

※ 賁とは飾り、装飾のこと。美しい装飾は人の心を喜ばせ。躾とは身

を美しくすることであり、それは礼となって社会秩序をととのえる。

卦の形は、山を意味する(艮)の下に太陽を意味する(離)があり、

ダ映えが、山の草本を美しくいろどっていることを示している。し

かしそれは同時に没落寸前の輝きをも暗示する。文明が過度に准む

と、退廃美が好まれるようになり、やがて素朴な生命力失うに至る。

個人にあてはめれば、外面ばかりを飾って、内面的な、深みを失っ

てしまうのである。何事にも外見の華美盛大につりこまれることな

く慎重に内容を検討すべきである。

昨日は、今日と同じく早朝から除雪で、記憶が曖昧なのだが、作業を終えて、いつもの

作業をテレビを見ながら行っていると、福島区の新梅田シティそばにあるガラス張りの

ピザハウス「ガレリア」(アーケードとの意)は梅田店の紹介があったので録画してお

き今夜再生する。この店は昨年6月にオープン。もちもちっとした食感が楽しめるピザ

は、店のオーナーであり、ピザ職人の池田浩晃さんが、生地に使う小麦粉にこだわり、

トッピングの野菜は店内で自家栽培し“自家製主義”の新作ピザ作りの特集である。

幻の国産小麦と店内で自家栽培した野菜で仕上げるもちもちピザが評判の謎は、北海道

の希少な国産小麦「はるゆたか」。はるゆたかはきめが細かく、絹のように滑らかで、

こねて焼くともちもちとする。はるゆたか百パーセント(そばでいえば十割そば)を使

うと、水加減も焼き加減も難しい。オーナーシェフの池田さんのピザへのこだわりは野

菜にも注がれ、店内では野菜をLEDライト水耕栽培するというこだわりようである。

天井から釣られたプランターではバジルを栽培。富田林にある1号店でも同様とか。

テレビの中では、北海道江別市ではるゆたかを生産する富永政博さん――仕入れルート

を作ってくれた恩人――からその種を譲り受け、「ガレリア」の個室を改修し、緑いっ

ぱいの個室テーブルの中央から「はるゆたか」が芽を出し、壁の水耕栽培レタスも育っ

ている部屋を撮影する。

以前から「シーザーサラダのようなピザ」を作ってみたかったという池田オーナーシェ

フは、どの店にもない植物工場レタスとオリーブオイル、パルメザンチーズ、黒胡椒で

新しいサラダのはるゆたかピザを焼いて、恩人の富永さんに新作ピザ「植物工場レタス

のビアンカ」をお披露目する(下写真)。

Flora Bianco fabbrica lattuga Pizza

Flora Bianco fabbrica lattuga Pizza

それにしても、ピザ、パスタは、小麦-オリーブオイル-ガーリックの三昧一体の絶妙

なピザ、そこに、チーズや生ミルクが入ればビアンカ。これがトマトが入れば、ロッサ

となる。特に冬のワタリガニのパスタ(リングイネ)は美味い。

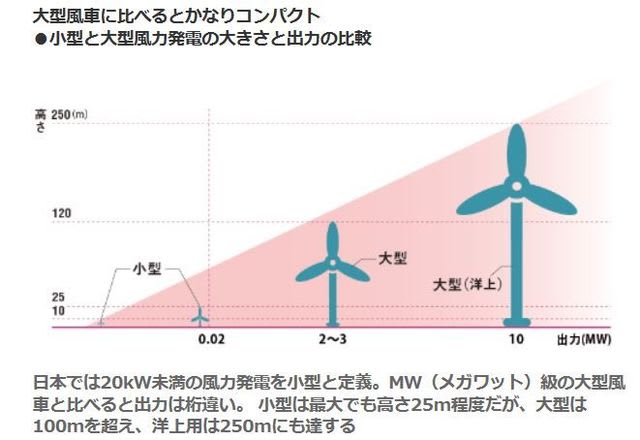

【RE100倶楽部:スマート風力タービンの開発 23】

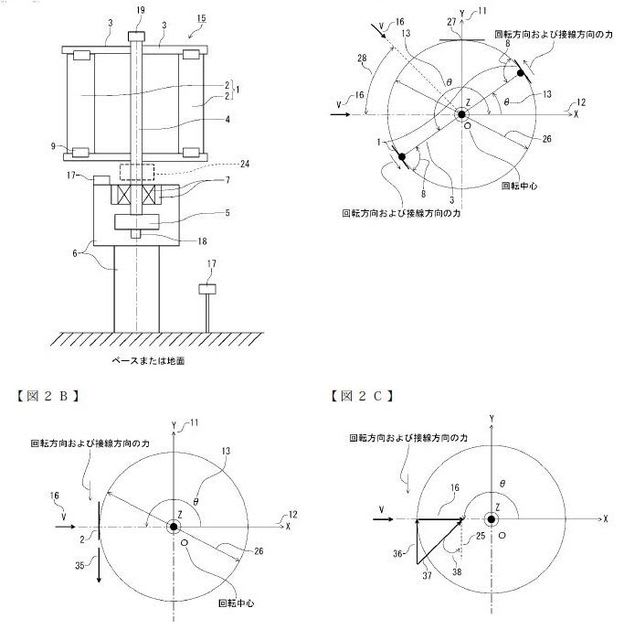

● 事例研究:特開2017-031920 垂直型風力発電システム、

及び垂直型風力発電システムにおける制御方法

【実施形態】

● 第1の態様

複数の直線翼から構成される①垂直型ブレードと、②垂直型ブレードまたは直線翼を保

持するアームと、③アームと固定されアームの回転を支持するシャフトユニットと、④

シャフトユニットと連動し、垂直型ブレードの回転エネルギーを電気エネルギーに変換

する発電機と、⑤垂直型ブレードとアームとシャフトユニットを保持するポールと、ベ

アリング等から構成されシャフトユニットをポールに回動軸支するシャフトユニット保

持部と、、⑥垂直型ブレードの回転面内においてアームに対する直線翼の相対角度をそ

れぞれ独立して回動させる回動手段と、⑦回動手段により相対角度を調整する回転角制

御手段と、⑧垂直型ブレードの回転中心を基準とした平面座標系における基準角度から

の垂直型ブレードまたは個々の直線翼のブレード回転角度と、ブレード回転角度から演

算した相対角度の回転角度テーブルとを有し、回転角度テーブルをもとに回転角制御手

段とを備え、ブレード回転角度に応じて直線翼の相対角度を可変とする構成としている。

● 第2の態様

第2の態様の垂直型風力発電システムは、第1の態様に係る垂直型風力発電システムの

構成において、直線翼の翼型断面形状は、いわゆる対称翼または非対称翼を備えている

構成により、比較的優れた揚力特性および抗力特性を有する対称翼または非対称翼の翼

型断面の翼型を直線翼として搭載することにより、翼型断面による揚力係数および抗力

係数の特性において、回転エネルギー変換効率および発電効率の向上に適した翼型を搭

載することで、垂直型風力発電システムの発電効率の向上を実現することが可能となる

という優れた効果を奏する。さらに、ブレード回転角度に応じて相対角度を変化させる

ことで大幅に回転エネルギー変換効率を向上させた垂直型風力発電システムを実現する

ことができる。

● 第3の態様

第3の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1または第2の態様に係る垂直型風力

発電システムの構成において、回転角度テーブルは、予め演算した値もしくは、一部ま

たはすべてをリアルタイムで演算した値を用いる構成としている。この構成により、回

転角度テーブルをあらかじめ演算しておきメモリに保存して必要な時に取り出す構成と

することにより、相対角度の調整時には演算時間が不要となるとともに、その都度演算

するエネルギーや時間が不要となり、制御時間遅れがなく、且つエネルギー効率の高い

垂直型風力発電システムを実現することができる。一方、リアルタイムで計算する構成

では、回転角度テーブルを保存するメモリ等のシステムが不要となるため、比較的低コ

ストかつ小型の垂直型風力発電システムを実現することが可能となる。

● 第4の態様

第4の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第3の態様に係る垂直型風力発電

システムの構成において、①風速と②垂直型ブレードの回転速度である周速に対する向

周速との合成となる相対風速と、②直線翼の前縁と後縁とを結んだ線分となる翼弦との

なす角度である、③いわゆる迎角において、接線方向の回転力が大きくなるような迎角

にするために相対角度を変化させることを目的として、相対角度は翼弦とアームとの角

度

または翼弦と直線翼の保持位置における接線方向との角度とした構成としている。この

時、相対角度が翼弦とアームとの角度の場合は、相対角度から90度引いた値をピッチ

角度と定義する。ここで、相対角度は、①迎角と、②風速、③周速、④ブレード回転角

度から演算が可能である。翼型特性を表す①揚力係数および②抗力係数は、③迎角との

関係で示しており、回転角度テーブルを演算する基となる翼型特性を精度よく取り入れ

ることが可能となるため、精度の優れた①回転角度テーブルおよび②相対角度を導きだ

すことが可能となり、回転エネルギー変換効率および発電効率の優れた垂直型風力発電

システムを実現することが可能となる。

● 第5の態様

第5の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第4の態様に係る垂直型風力発電

システムの構成において、①平面座標系において垂直型ブレードに流入する風の風速ま

たは垂直型ブレードの周辺の風速を検出する風速検出手段と、②垂直型ブレードの回転

数を検出する回転数検出手段とを有し、③回転角度テーブルは、風速、垂直型ブレード

の翼直径、翼型の風速またはレイノルズ数および迎角に対する揚力特性および抗力から

なる翼型特性、回転数または周速比、翼弦の長さとなる翼弦長、垂直型ブレードの全長

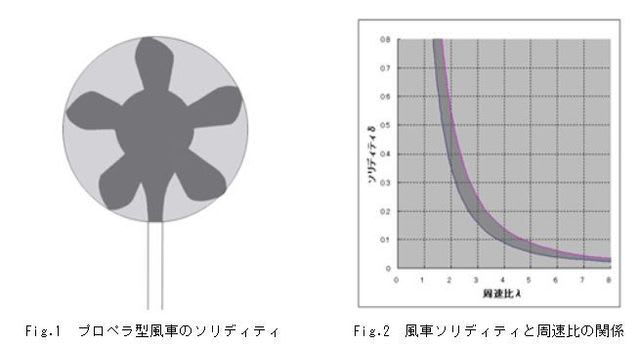

となる翼長、直線翼の翼枚数および垂直型ブレードの翼直径から演算されたソリディテ

ィー、およびブレード回転角度のすべての数値またはいずれか一つ以上の数値から演算

したブレード回転角度と相対角度の関係を表す回転角度テーブルとを有した構成として

いる。

この構成により、風速またはレイノルズ数、垂直型ブレードの翼直径、回転数または周

速比、ソリディティー、ブレード回転角度、翼型およびその翼型特性など、回転エネル

ギー変換効率を向上させるために必要な要素をすべて考慮し、最適かつより精度の高い

相対角度および回転角度テーブルを算出することが可能となり、回転エネルギー変換効

率および発電効率の優れた垂直型風力発電システムを実現することが可能となる。

● 第6の態様

第6の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第5の態様に係る垂直型風力発電

システムの構成において、回転角度テーブルは、迎角または相対角度、ブレード回転角

度、周速比および風速との関係を表したもので、①一方の軸をブレード回転角度、②も

う一方の軸を相対角度、ピッチ角度または迎角として、③周速比および/または風速毎

の複数の情報を有したデータの構成としている。

この構成により、回転エネルギー変換効率を高めるためのブレード回転角度、風速、回

転数または周速比に応じた迎角または相対角度の情報を簡素に取り出すことが可能とな

り、精度の高い回転角度テーブル、回転エネルギー変換効率および発電効率の優れた垂

直型風力発電システムを実現することが可能となる。

● 第7の態様

また、第7の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第6の態様に係る垂直型風

力発電システムの構成において、回転角度テーブルの風速は0m/sから最大100m

/sの範囲とし、相対角度は±180度とした構成としている。この構成により、風速

は微風から強風域をカバーし、相対角度は±180度全域を調整範囲としているため、

あらゆる風況および構成仕様を想定した上で、最適な相対角度を選択することができ、

優れた回転エネルギー変換効率および発電効率を実現した垂直型風力発電システムが可

能となる。

● 第8の態様

また、第8の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第7の態様に係る垂直型風

力発電システムの構成において、平面座標系における風向角度を検出する風向検出手段

を有し、相対角度は、回転角度テーブルより、風速、回転数または周速比、およびブレ

ード回転角度をもとに参照した相対角度に、風向検知手段より検出した風向角度を加算

した風向加算相対角度とする構成としている。

この構成により、①あらゆる風向に対応した回転角度テーブルおよび相対角度を実現す

ることができ、一層精度の高い回転角度テーブルおよび相対角度と、回転エネルギー変

換効率および発電効率の優れた垂直型風力発電システムを実現することが可能となる。

②さらに、回転角度テーブルを事前に算出し、リアルタイムで風向を加算する構成とす

ることで、演算時間を大幅に短縮できるとともに、事前に算出する回転角度テーブルの

演算に十分時間を費やすことができるため、より高精度な回転角度テーブルを実現する

ことができ、より精度の高い回転角度テーブルおよび相対角度と、回転エネルギー変換

効率および発電効率の優れた垂直型風力発電システムを実現することが可能となる。

● 第9の態様

また、第9の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第8の態様に係る垂直型風

力発電システムの構成において、風速に応じて発生する垂直型ブレードの回転エネルギ

ーによる回転トルクと、発電機の負荷による回転抑止トルクを釣り合わせることにより、

垂直型ブレードの回転数を一定回転数に制御する①垂直型ブレードの回転数制御手段を

有し、回転数制御手段は発電機の回転数に応じて発生する回転抑止トルクに対して、②

発電機の回転数に応じて発生する電力、電圧、電流または発電機に付加する抵抗値を変

化させる回転抑止トルク可変手段を有した構成としている。

この構成により、相対角度の可変により制御した回転エネルギーと発電機側の回転抑止

トルクを精度よく釣合わせることが可能となり、垂直型ブレードの回転数を精度よく制

御することができる。特に、回転数を回転エネルギー変換効率のピーク付近で一定とす

ることで回転エネルギー変換効率および発電効率の優れた垂直型風力発電システムを実

現することが可能となる。

● 第10の態様

また、第10の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第9の態様に係る垂直型

風力発電システムの構成において、回転角度テーブルは回転エネルギー変換効率を向上

させることを目的として、風速の風速レベルにより、相対角度を変化させた値とし、①

風速レベルが微風の時は直線翼から発生する力のうち比較的抗力による接線方向の回転

トルクが大きくなる相対角度または回転エネルギー変換効率が大きくなる相対角度とし、

②風速レベルが微風の領域を超えた場合は、直線翼から発生する力のうち比較的揚力に

よる接線方向の回転トルクが大きくなる相対角度、揚力と抗力の比となる揚抗比が比較

的大きくなる相対角度、または回転エネルギー変換効率が大きくなる相対角度としとし

た構成としている。この構成により、風速に応じた最適な相対角度を選択することが可

能となり、回転エネルギー変換効率および発電効率の優れた垂直型風力発電システムを

実現することが可能となる。

● 第11の態様

また、第11の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第10の態様に係る垂直

型風力発電システムの構成において、風速レベルは、4m/s以下の風速を微風とし、

8m/sを超える風速を強風とする構成としている。この構成により、回転角度テーブ

ルより、風速に応じた相対角度を選択することが可能となり、精度の高い回転エネルギ

ーへの変換ができ、回転エネルギー変換効率および発電効率の優れた垂直型風力発電シ

ステムを実現することが可能となる。

● 第12の態様

また、第12の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第11の態様に係る垂直

型風力発電システムの構成において、回転角度テーブルは、回転エネルギー変換効率を

向上させることを目的として、垂直型ブレードの周速比の周速比レベルにより相対角度

を変化させた値とし、周速比レベルが低速の時は直線翼から発生する力のうち比較的抗

力による接線方向の力が大きくなる相対角度とし、周速比レベルが低速の領域を超えた

場合は、直線翼から発生する力のうち比較的揚力による接線方向の力が大きくなる相対

角度または前記揚力と抗力の比となる揚抗比が比較的大きくなる相対角度とした構成と

している。この構成により、周速比に応じた最適な相対角度を選択することが可能とな

り、回転エネルギー変換効率および発電効率の優れた垂直型風力発電システムを実現す

ることが可能となる。

● 第13の態様

また、第13の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第12の態様に係る垂直

型風力発電システムの構成において、周速比レベルは、①周速比が1以下の回転数は低

速とし、②周速比が1を超える回転数は高速とする構成としている。この構成により、

回転角度テーブルより、周速比に応じた相対角度を選択することが可能となり、精度の

高い回転エネルギーへの変換ができ、回転エネルギー変換効率および発電効率の優れた

垂直型風力発電システムを実現することが可能となる。

● 第14の態様

また、第14の態様に係る垂直型風力発電システムは、第1~第13の態様に係る垂直

型風力発電システムの構成において、回転角度テーブルは、エネルギー変換効率を向上

させることを目的として、風速および周速比により相対角度を導いた値とし、風速レベ

ルが①微風でかつ周速比レベルが低速の場合は直線翼から発生する力のうち比較的抗力

による接線方向の力が大きくなる相対角度とし、②風速レベルが強風でかつ周速比レベ

ルが高速の場合は、直線翼から発生する力のうち比較的揚力による接線方向の力が大き

くなる相対角度または揚抗比が比較的大きくなる相対角度とし、③風速レベルが強風で

かつ周速比レベルが低速の場合は、直線翼から発生する力のうち比較的抗力による接線

方向の力が大きくなる相対角度とし、風速レベルが微風でかつ周速比レベルが高速の場

合は直線翼から発生する力のうち比較的揚力による接線方向の力が大きくなる相対角度

または揚抗比が比較的大きくなる相対角度とし、それ以外の風速レベルおよび周速比レ

ベルの領域では揚抗比が大きくなる相対角度とした構成としている。

この構成により、回転角度テーブルから、風速および周速比に応じた相対角度を選択す

ることが可能となり、精度の高い回転エネルギーへの変換ができ、回転エネルギー変換

率および発電効率の優れた垂直型風力発電システムを実現することが可能となる。

さらに、態様項数がつづくので、今夜はこの辺までとして、残りは次回に持ち越す。

この項つづく

ヤナーチェク: 弦楽四重奏曲 String Quartet No.1

「クロイツェルソナタに霊感を受けて」

弦楽四重奏曲 第1番ホ短調『クロイツェル・ソナタ』は、レオシュ・ヤナーチェクが

1923年10月30日から11月7日にかけて作曲した弦楽四重奏曲。1924年10月17日にプラハ

にて初演。『クロイツェル・ソナタ』という副題は、レフ・トルストイの同名の小説に

触発されたことを暗示し、ベートーヴェンの「ヴァイオリンソナタ第9番」とは直接的

な関連はない。かつてヤナーチェクは、この小説に霊感を得て弦楽三重奏曲(1904年)

とピアノ三重奏曲(1908年-1909年)の2曲を出発点としているが、この2つは現在散

逸。この弦楽四重奏曲は以下の4つの楽章からなる。全曲を通し演奏で15分程度と短

い。それぞれの楽章は、順を追って物語を展開させ、主人公が妻の不倫を知って苦悩す

る場面から開始楽章が始まり、終楽章で妻の殺害に至る。

【楽曲構成】

- Adagio

- Con moto

- Con moto – vivo – andante

- Con moto (adagio) – più mosso