![]()

襄公21年(‐553)~定公4年( -506) / 中原休戦の時代

※ 鄭の子産の政治:鄭は晋楚二大国に南北から挟まれて、軍事的にも経済的にも

終始圧迫を受け、民生は疲弊し、内乱は瀕発した。小国の悲哀である。この国

に哲人の風貌をもった大政治宗子産(公孫僑)が現われて内政に外交に敏腕を

ふるい、鄭を滅亡から救った。かれは若くして執政子皮(空虎)に認められ、

国の大権を委ねられるや、郷制を整理して農村を開発し、「丘賦」を設けて軍

備を充実させる等、種々の改革を断行した。とくに、罰則を定めてそれを鼎に

鋳(い)込んだことは、中国における成文法公布の始まりとされている。

かれはまたきわめて合理的な考えのもち主で、宗教にも批判的であり、巫術な

どの迷信をあくまで排撃した。偉大なる啓蒙思想家として、一世代後に現われ

た孔子に大きな影響をあたえた。

鐘の音の絶ゆるるひびきに音をそへて わが世尽きぬと君に伝へよ

「今宵、夢見騒がしく見えさせ給ひつれば、今日ばかり慎ませ給へとてなむ、物忌みにて侍る。

返す返す、くちをしく、ものの妨げのやうに見奉り侍る――〔訳〕昨晩、夢見が悪くいらっしゃ

ったので、今日だけは謹慎なさいませということで、物忌みでございます。まったくまったく残

念で、なにかの邪魔立てのように拝見します」(源氏物語/浮舟)――何の脈絡もないまま、今

夜のことを考えているとふとこのフレーズ、薫の庇護を受けていた女が匂宮に連れ出されて宇治

川対岸の隠れ家へ向かう途中に詠んだ「橘の小島の色はかはらじをこのうき舟ぞゆくへ知られぬ」

――〔訳〕橘の茂る小島の色のようにあなたの心は変わらないかも知れないけれど、水に浮く小

舟のような私の身は不安定でどこへ漂ってゆくかも知れませ――光源氏の弟である宇治八の宮の

三女「浮舟」が、昨夜もあっという間に時間が過ぎ、作業途中のもろもろを残したことが尾を引

くこととなったことが一因なのだろう。

さて、朝を迎えて作業を再開。折からの大雨対策の心の準備でテレビを見ているとNHKの「ま

ちかど情報室」で自動で削り排出できる「手動式ペンシル・シャープナー」(上写真)の商品紹

介が目にとまり、いつもの過剰適応癖が眼を覚ます。 Sep. 12, 2017

Sep. 12, 2017

❏ 特許6074531 鉛筆削り 株式会社大阪クリップ

【概要】

ところで、鉛筆削りは、削り過ぎを防ぐための機構が設けられ、芯先が所望の太さに切削された

際には、切削を停止したり、切削が完了を使用者に知らせたりする機構――例えば、ハンドルの

回転に連動して回転し、鉛筆をカッターフレームに送り込むための送りローラーを持つ鉛筆削り

は、カッターフレームの所定位置にストッパーが設け、芯先がストッパーに当たると、その反力

で、送りローラーが芯先から離れる方向に移動し、ハンドルの回転を送りローラーの回転に連動

させるギアとの結合が外れることで、送りローラーの回転が停止するようになっているが、芯が

柔らかい色鉛筆や2Bや3Bの鉛筆は、芯先がストッパーに当たると芯先が摩耗し、送りローラ

ーの回転に連動させるギアとの結合が外れず、切削が進むため、切削が停止しないという問題が

あり、送りローラーが鉛筆をカッターフレームに送り込む力を最小限にする必要があり、送り込

む力を小さくしすぎると、鉛筆を送り込めなかったり、送り込めた場合であっても、送り込む力

が弱いため効率良く切削できず送りローラーの調整が困難である。

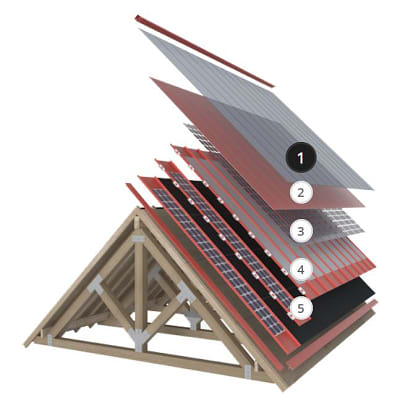

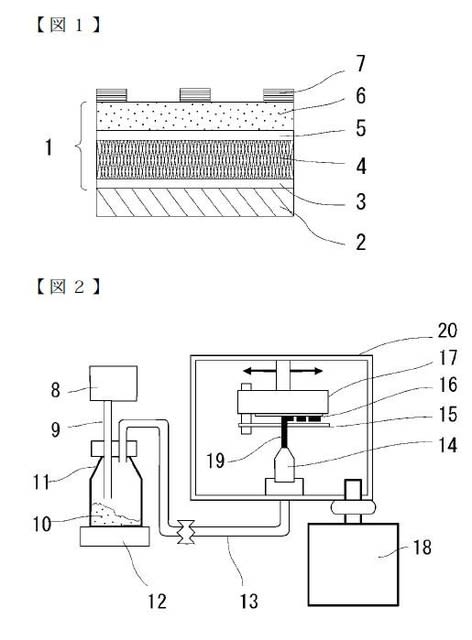

この知財は、、❶筐体と、❷ハンドルの手動/電動モータ回転トルクを発生するトルク発生手段

と、鉛筆を挿入可能な挿入部と、❸挿入された鉛筆を切削するカッターを有しトルク発生手段の

発生トルクで回転するカッターフレームと、❹カッターフレームの回転を、鉛筆を挿入方向に付

勢する運動に変換し、鉛筆を挿入方向に付勢手段と、❺鉛筆の削り上がり状態を検知する削り上

がり検知手段とを備えた鉛筆削りで、この鉛筆付勢手段は、鉛筆挿入および鉛筆排出方向に並進

可能であり、鉛筆を挿入した際に、鉛筆付勢手段を鉛筆挿入方向に移動したことで生じたエネ

ルギーを蓄積し、削り上がり検知手段と連動しエネルギーを解放し、鉛筆を鉛筆排出方向に移動

させることを特徴とする(下図)。 Feb. 1. 2017

Feb. 1. 2017

【符号の説明】

1 トルク発生手段 2 挿入部 3 カッターフレーム 3a カッター 4 回転軸変換

手段(鉛筆付勢手段) 4a、4b 同軸ギア 4aa、4bb 側部トゥース 4c

伝達ギア 4d ローラー用ギア 5 送りローラー(鉛筆付勢手段) 6 芯先検知部(削

り上がり検知手段) 6a 検知部弾性手段(検知部付勢手段) 6b 検知部位 6c

伝達部位 7 スライドユニット 7a レールガイド 8 スライドユニットロック手段

8a 凸部ロック 8b 凸部 9 スライドユニット弾性手段(スライドユニット排出手段)

10 スライドユニットロック解除手段 10a カム 10b 被伝達部位 11 レー

ル 100 切削屑収納空間 200 鉛筆

【図面の簡単な説明】

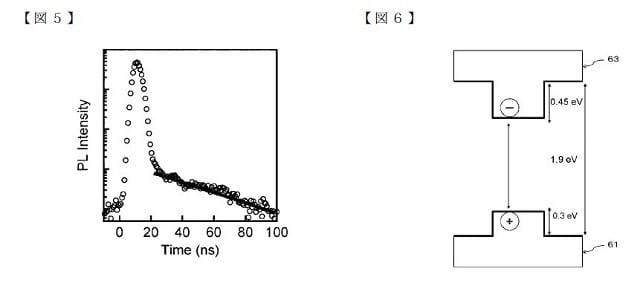

【図1】鉛筆削りの内部の全体図

【図2】鉛筆削りの鉛筆を挿入しない状態での(a)内部上面図と(b)内部側面図

【図3】鉛筆削りのカッターフレームと芯先検知部の部品図、(a)は上面図、(b)はC-C断面図

【図4】鉛筆削りの送りローラーの回転機構を説明するための模式図

【図5】鉛筆削りの(a)切削時の、および(b)は排出時の送りローラーの動作を説明するための模式図

【図6】鉛筆削りの鉛筆を挿入しない状態での(a)A-A側面図、および(b)B-B断面図

【図9】鉛筆削りの鉛筆を挿入した状態での要部模式図、(a)は要部上面図、(b)はカッターフレーム側か

ら挿入部方向を向いて見た要部側面図

【図10】鉛筆削りの切削完了状態での(a)A-A側面図、および(b)B-B断面図

● IT関連発電システムは2025年度予測1兆2,061億円

● 中国がガソリン車禁止へ 英仏に追随、時期検討

【ZW倶楽部とRE100倶楽部の提携 Ⅹ】

❏ 特開2017-158430 電力制御システム、方法、及び、情報伝達能力制御

システム、方法 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

【概要】

資源(電力、情報伝達能力)総量の制約を満たし、各要素の優先度に応じた資源の割当て――特

に❶通信量を抑えつつ、❷実装上で現れる非直流域での安定化と非直流域での制御目標導入する

ことで、❸動的に効率的なシステム、及び方法が求められている中にあって、各家庭、オフィス

等では、瞬間的消費電力を賄う電力事業者と最大電力の契約を結び、また電力事業者も、各契約

単位で発生する消費電力総計を賄う発電、送電設備を整備しようとしてきた。例えば夏場では、

常に電力供給能力は危機的な状況を迎え、電力事業者は過剰設備を避けるため、その供給能力は

需要を僅かに上回る状況で管理されるため、需要ピーク時にはマージンが極度に少なくなる。

この状態で、スマートメーターを通し、供給制限を僅かでも行えば、電力危機は回避でき、将来

の電力事業者と契約者との新たな契約として成立すると考えられが、このような電力の「やりく

り」を自律分散的を行うことは電力事業者の担当外のため、瞬間的なピーク電力の発生を避け、

ピークの平坦化を行えば、需要ピークにかかる状況を劇的に改善できるが、現状の電化製品等の

利用は、平坦化が実現されていない現況がある。このように、対象となる電力消費個体やシステ

ム上に置かれる非直流的なメカニズムの影響を解析し、それを解決する手段の提供はなく、いわ

ばこれまでは、「日単位」の直流的要素として考察されてきたが、この瞬時電力の制御― 一斉

指令で行う場合でも、システムに内在し点在する各種のモデル遅れの影響を受け、ときに深刻な

不安定性をもたらすという課題は、電力に限らず、情報やエネルギーなど普遍的な対象についての

制御系としての安定化が目的となる。

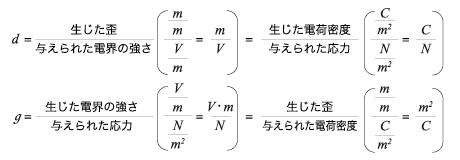

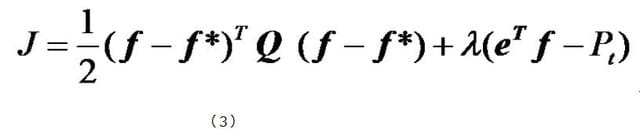

従って、ドメイン内のグループに含まれる各電力消費要素に割り当てられるべき消費電力値をf1,

f2,…,fnとし、これらを縦に並べたベクトルをfとする。電力消費要素を含むグループに対

する総電力規制値をPtとすると、グループ内の消費電力合計値がPtに一致するという制約条件

は以下の式(1)で表わされる。【数1】

グループ内の各電力消費要素が消費している現時点の消費電力をf*1,f*2,…f*nとし、これら

を縦に並べたベクトルをf*とする。以下の評価関数【数2】

が、上記式(1)の束縛条件の下で極値を取るときのfi(i=1,2,…n)として、消費電力

の割り当て値を求める。なお、上記式(2)中のQは、対角要素Qiiがi番目の電力消費要素の

優先度に等しい正定対称行列である(一般には、対角でなくても正定対称行列であればよいが、

以下で優先度を個々に扱う場合は対角として議論できる。説明を簡単にする目的で、以下ではQ

をn×n対角行列として扱う。)。

拡大評価関数を【数3】

とすれば(λはラグランジュの未定乗数)、fi及びλによる上記拡大評価関数の偏微分値がゼロ

になるという条件からfi及びλの最適解が求められる。最適解は、グループ内の重み(優先度)

を集計し、上述のとおり偏微分の演算をすることで以下のとおり求められる。

再割当てされる消費電力は、現状のグループ内各電力消費要素における消費状況にもっとも近い

電力として求められるべきであり、したがって、解は、上記式(5)のとおり現時点での消費電

力の割当て状況に依存する。以下、ここで、初期にドメイン内で全く電力を消費していない状態

から開始する場合の拡大評価関数は、ドメイン内のグループに含まれる各電力消費要素に割り当

てられるべき消費電力値をf1,opt,f2,opt,…,fn,optとし、これらを縦に並べたベクトルを

foptとすれば、式(6)へとつづくが、下図をダブクリ参照して以下割愛。

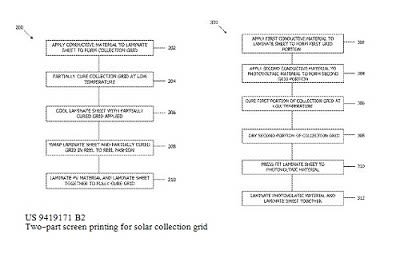

このように、1対1の双方向通信を必要とせず、電力消費要素数が増加しても通信量が急激に増

加することがなく、拡張性に優れた電力制御システム、及び方法、さらには、同様の原理により

実施できる情報伝達能力制御システム、及び方法を提供するにあたり、下の制御流れ図のように、

同報送信要素から、グループ内の総消費電力の現在値と基準値との差の関数である総消費電力調

整指示値を表わす情報を同報送信する。グループに含まれる各々の電力消費要素は当該情報を受

信し、自己の優先度と総費電力調整指示値を用いた演算により、自己の消費電力更新値を独立に、

並列に決定し、これに基づき自己の消費電力を制御、また同様の原理により情報伝達能力の制御

を実現する。

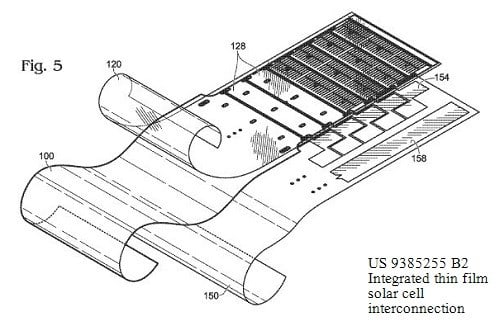

❏ 特開2017-158412 太陽電池用コンバータシステム

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

【概要】

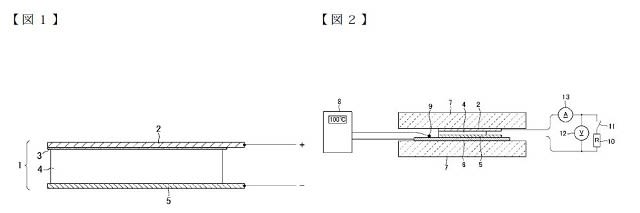

太陽電池は、光起電力効果を利用して光エネルギーを電力に変換する電池であり、典型的には、

p型半導体とn型半導体とを接合して電極等を取り付けてなる構造を有している。複数枚の太陽

電池パネルを直列に接続して太陽電池ストリングを構成して使用する場合においては、太陽電池

パネルごとの出力にばらつきの問題が発生する。一般的に、太陽電池パネルの電気特性は日射量

に大きく依存し、影が発生した状態では発生可能な電流は大きく低下する(図1)。ストリング

において一部のパネルに影がかかる「部分影」により各パネルの供給可能な電流に大きなばらつ

きが生じ、結果的にストリング全体としての発生可能な電力が大幅に低下することが知られている

(図2)。このような問題を解消するために、各種の部分影補償器が提案されている。

コンバータと多段倍電圧整流回路との間にトランスを用いる必要がない、コンバータと均等化回

路との統合方式、また均等化回路内に過大電流防止できる方式の提供にあって、インダクタを含

むスイッチングコンバータと多段倍電圧整流回路とを、中間インダクタを介し接続する、太陽電

池用コンバータシステムと、スイッチングコンバータの動作中にコンバータ内インダクタに印加

される電圧のうち一部が中間インダクタに印加され、この電圧で多段倍電圧整流回路を動作させ

トランスを用いず、この動作電圧を低く抑え、また制御できる機構を提供する。

回路構成の簡素な部分影補償器として多段倍電圧整流回路を用いた部分影補償器が提案されてい

る。従来の多くの方式ではパネル数に比例した複数個のスイッチ(DOI: 10.1109/TIA.2014.2336980)

が必要であったのに対して、倍電圧整流回路を用いた部分影補償器では必要となるスイッチの数

は2つのみであるため、回路構成を飛躍的に簡素化することが可能である。更に、多段倍電圧整

流回路を用いた部分影補償器とストリング制御用コンバータを一体化した統合化方式も報告され

ている(特許文献2,非特許文献2)。コンバータ内のスイッチングノードにおいて副次的に発

生する矩形波電圧を利用して倍電圧整流回路を駆動させることで、部分影補償器としてはスイッ

チレスの回路構成とすることができるため、回路構成の更なる簡素化が可能になる。更に、部分

影補償器とコンバータの一体化によりシステム構成の簡素化も見込める。

上記のコンバータと部分影補償器を一体化させた統合化方式は回路構成とシステム構成の簡素化

という観点から非常に有用なものであるが、欠点としてトランスが不可欠であるという点が挙げ

られる。コンバータのスイッチングノードで発生している矩形波電圧の電圧振幅をトランスによ

りいったん小さな矩形波電圧に変換しておき、その変換された矩形波電圧によりコンデンサとダ

イオードにより構成される多段倍電圧整流回路を駆動している。トランスを用いなくとも多段倍

電圧整流回路の駆動は可能であるが、多段倍電圧整流回路に印加される矩形波電圧の振幅が大き

いが故に多段倍電圧整流回路内に過大な電流が発生し大きな損失に繋がり実用的でない。

これに関し、トランスを用いて矩形波電圧の振幅を調節することで過大電流の発生を防止するこ

とができるが、トランスの巻線比は太陽電池パネルの直列接続数やコンバータの入出力電圧に応

じて適切に決定する必要がある。言い換えると、何らかの理由により太陽電池パネルの直列接続

数に変更が生じた際にはトランスの再設計が必要となる。一般的に、任意の仕様を満たすトラン

スは存在しない、即ちカタログ品が存在しないため、仕様に応じて適宜設計を行う必要があるが、

一般的にトランスは設計が困難な素子である。よって、用途等によって太陽電池パネルの直列接

続数に変更が生じた際に迅速な設計変更が困難であるため、このコンバータと均等化回路および

部分影補償器を一体化した統合化方式は設計性や拡張性の観点で課題が残る。

この知財は、コンバータと多段倍電圧整流回路との間にトランスを用いる必要がない、コンバー

タと均等化回路との統合方式を提供し、また均等化回路内に過大な電流が流れることを防止でき

る方式を提供にあたり、インダクタを含むスイッチングコンバータと多段倍電圧整流回路とを、

中間インダクタを介して接続することにより、太陽電池用コンバータシステムを提供する。スイ

ッチングコンバータの動作中にコンバータ内インダクタに印加される電圧のうち一部が中間イン

ダクタに印加され、この電圧で多段倍電圧整流回路を動作させることにより、トランスを用いず

にこの動作電圧を低く抑え、また制御を実現する(下図参照)。

❏ 特開2017-158411 充電器及び充放電器

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

【概要】

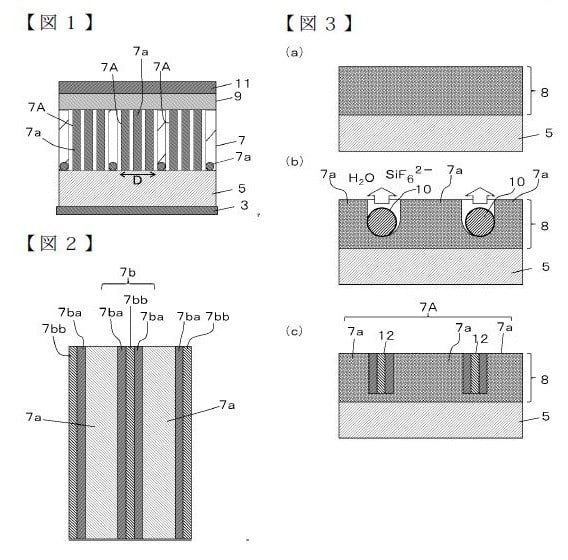

二次電池や電気二重層キャパシタ等の蓄電セルは、所望の電圧を得るために複数個のセルを直列

に接続することにより蓄電セルストリングを構成して使用される。蓄電セルストリングでは繰り

返し充放電を行ううちに、各セルの容量、内部抵抗、環境温度、自己放電等のばらつきに起因し

たセル電圧のばらつきが発生する。一般的に電圧ばらつきが発生した蓄電セルストリングでは、

劣化の加速的進行および利用可能エネルギーの低下等といった問題が発生する。このような問題

を解消するために、各種の電圧均等化回路が提案されている。 回路構成の簡素な均等化回路とし

て図1に示す多段倍電圧整流回路を用いた均等化回路が提案されている。

従来の多くの方式ではセルの数に比例した複数個のスイッチが必要であったのに対して、多段倍

電圧整流回路を用いた均等化回路では必要となるスイッチの数が2つのみであるため、回路構成

を飛躍的に簡素化することが可能である。更に、図2に示すように、この多段倍電圧整流回路

を用いた均等化回路とコンバータ(充放電器)を一体化した統合化方式も報告されている。コン

バータ内のスイッチングノードにおいて副次的に発生する矩形波電圧を利用して多段倍電圧整流

回路を駆動させることで、均等化回路としてはスイッチレスの回路構成することができるため、

回路構成の更なる簡素化が可能になる。さらに、均等化回路とコンバータの一体化によりシステ

ム構成の簡素化も見込める。

このコンバータと均等化回路を一体化させた統合化方式は回路構成とシステム構成の簡素化とい

う観点から非常に有用なものであるが、欠点としてトランス(変圧器)が不可欠であるという点

が挙げられる。この統合化方式は、コンバータのスイッチングノードで発生している矩形波電圧

の電圧振幅をトランスによりいったん小さな矩形波電圧に変換しておき、その変換された矩形波

電圧でコンデンサとダイオードにより構成される多段倍電圧整流回路を駆動する。トランスを用

いなくとも多段倍電圧整流回路の駆動は可能であるが、多段倍電圧整流回路に印加される矩形波

電圧の振幅が大きいが故に多段倍電圧整流回路内に過大な電流が発生し大きな損失に繋がり実用

的でなくなってしまう。

これに関し、トランスを用いて矩形波電圧の振幅を調節することで過大電流の発生を防止できる

が、トランスの巻線比は蓄電セルの直列接続数やコンバータの入出力電圧に応じて適切に決定す

る必要がある。言い換えると、何らかの理由により蓄電セルの直列接続数に変更が生じた際にはト

ランスの再設計が必要となる。一般に、任意の仕様を満たすトランスは存在しない、即ちカタロ

グ品が存在しないため、仕様に応じて適宜設計を行う必要があるが、一般にトランスは設計が困

難な素子である。よって、用途等によって蓄電セルの直列接続数に変更が生じた際に迅速な設計

変更が困難であるため、このコンバータと均等化回路を一体化した統合化方式は設計性や拡張性

の観点で課題が残る。

下図のように、コンバータと多段倍電圧整流回路との間にトランスを用いる必要がない、コンバ

ータと均等化回路との統合方式を提供し、また均等化回路内に過大な電流が流れることを防止で

きる方式を提供にあっては、インダクタを含むスイッチングコンバータと多段倍電圧整流回路と

を、中間インダクタを介して接続することで、充電器、充放電器を提供する。スイッチングコン

バータの動作中にコンバータ内インダクタに印加される電圧のうち一部が中間インダクタに印加

され、この電圧で多段倍電圧整流回路を動作させることにより、トランスを用いずに当該動作電

圧を低く抑え、また制御できる。

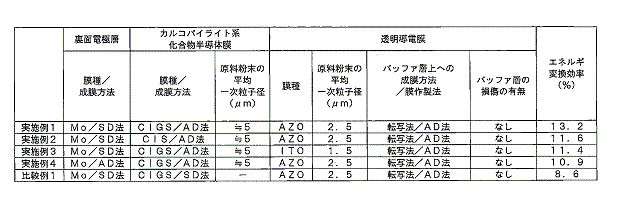

❏ 特開2017-158297 太陽電池の評価装置及び太陽電池の製造方法

株式会社カネカ

【概要】

従来から、太陽電池の評価は、1又は複数の光源を組み合わせたソーラーシミュレータを用いて、

太陽光の一状態である「エアマス1.5、1000W/m2 25℃」という基準状態(Standard Test

Condition;STC)に相当する条件を満たす疑似太陽光を作成して行われることが多い。そして、こ

の太陽電池の評価は、例えば、STCに相当する条件を満たす擬似太陽光を太陽電池に照射し、

その太陽電池の短絡電流や開放電位、曲線因子、変換効率といった太陽電池特性の評価を行って

いる。ところで、近年、相対分光感度が異なる3つ以上の要素セルが接合された多接合太陽電池

が開発されている。この多接合太陽電池は、各要素セルで光電変換を行うことによって、広い波

長域で光電変換を行うことが可能となり、高変換効率を確保できる。ボトムセル(結晶質シリコ

ンゲルマニウム光電変換ユニット)、ミドルセル(結晶質シリコン光電変換ユニット)、及びト

ップセル(非晶質シリコン光電変換ユニット)が直列接続された3接合太陽電池であり、ボトム

セル、ミドルセル、及びトップセルがそれぞれ短波長域、中波長域、及び長波長域において分光

感度を有し、各波長域での光を吸収して発電することが可能となっている。

この3接合太陽電池の出力は、各要素セルが直列接続されているので、その出力は律速となる要

素セルの出力特性に依存する。そのため、この3接合太陽電池の設計には、各要素セルの電流バ

ランスが重要となる。ここで、例えば東京における太陽光は、STCに相当する条件に比べて短

波長域の放射照度が他の波長域に比べて強い場合が多い。そのため、システム出力係数を考慮す

ると、短波長域に吸収波長を取るトップセル側に律速が起こる電流バランスが好ましい。しかし

ながら、一般的にソーラーシミュレータで調整した疑似太陽光は、太陽光を完全に再現すること

が極めて難しいとされている。例えば、あるソーラーシミュレータで生成される疑似太陽光は、

図9のようなスペクトルをとり、ミドルセルの吸収波長域である約550nm~750nmの中

波長域において、実際の太陽光よりも放射照度が3%~7%程度高くなる。このような場合、S

TCに相当する条件を設定した疑似太陽光を使用した評価では、ミドルセルが太陽光を照射した

場合に比べて過大評価されてしまい、各要素セルの電流バランスを正確に判断できないという問

題があった。

そこで、本件は、感度波長領域が異なる3つの要素セルをもつ多接合太陽電池において、中波

長域に感度を有する要素セルの律速度合を定量的に評価できる評価装置を提供することを目的と

する。また、当該評価装置を用いて、一定の品質を確保した太陽電池を量産できる太陽電池の製

造方法を提供することを目的とする。このように、感度波長領域が異なる3つの要素セルをもつ

多接合太陽電池で、中波長域に感度を有する要素セルの律速度合を定量的に評価できる評価装置

の提供にあっては、光照射装置は、太陽光の一状態に相当する条件の疑似太陽光を照射可能であ

って、かつ、疑似太陽光に対して第2要素セルの最大吸収波長における放射照度を優先的に制限

した第1制限光を照射可能であり、太陽電池を評価する際には、疑似太陽光を太陽電池に照射し

たときの電流値と、第1制限光を太陽電池に照射したときの電流値を直接又は間接的に比較する

構成とする(【選択図】図4) Sep. 9, 2017

Sep. 9, 2017

以上のように最新のオールソーラーシステム技術(国内特許)を昨夜からリサーチしているのだが、残件

については後日掲載することとする。

【磁気でイオンを輸送する新原理のトランジスタ開発】

9月7日、物質・材料研究機構(NIMS)は、電圧でなく磁気でイオンを輸送するという従来と全

く異なる原理で動作するトランジスタの開発の成功を公表。電気エネルギーと化学エネルギーを

変換する電気化学デバイスは,電池やキャパシタ,センサーなどとして実用化されている。これ

らのデバイスは,電解質中のイオンを移動させることで動作するが,イオンの駆動には電圧を印

加する必要があるため,電力源が確保できない環境では利用しづらい。そこで、同研究グループ

は、磁性イオン液体 (1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラクロロフェラート) に注目。磁性

イオン液体は,これまで“液体の磁石”として研究されていたが、電荷を持ったイオンとしての

性質は注目されていなかったが、磁性イオン液体を、磁石をつかってイオン輸送が可能な液体と

してとらえ、これを電解質として用いた電気二重層トランジスタを作製した。磁場をかけると、

電解質中の磁性イオンが移動して、電極間の抵抗が変化することが分かり、磁場のみでトランジ

スタとして動作させることに成功。今回、電磁石を用いて磁場をかけているが、これを永久磁石

に置きかえることができれば、省エネルギー情報通信デバイスなどへの展開が期待できる。

【シリセンをグラフェン様態のフラット化に成功】

9月8日、東北大学の研究グループは、これまでとは全く異なる着想によって、ジグザグ構造を

とるケイ素2次元シート 『シリセン』 を、グラフェンと同じようにフラットにできる構成単位

の構築に成功したことを公表。今回の研究では、ベンゼンとヘキサシラベンゼンの相違を徹底的

に調べ、それまで行われていたアプローチとは全く異なる着想で、フラットシリセンの構成単位

の構築に成功する。これにより、グラフェンと同じように安定なシリセンの実現へ向けて大きく

変化すると期待されている。

Sep. 6. 2017

Sep. 6. 2017

「常在戦場の年」とはかなり切実にのしかかってきている。よくよく考え浮かれた気持ちを押さえ、打つべ

き対応策の、ビジョンの提案がミッションである。言い換えれば、「個人的な限界などないサバイバル時代」

だと腑に落とす秋。