2014/04/12

ぽかぽか春庭@アート散歩>桜めぐりと花のアート(3)旧醸造試験場と晩香盧でのお花見

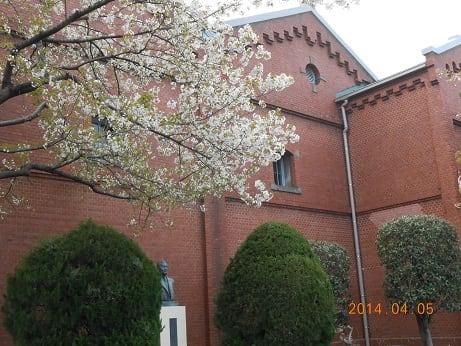

毎年桜の時期に公開される旧醸造試験場(現・酒類総合研究所赤レンガ酒造工場)。妻木頼黄(つまきよりなか1859-1916)設計のレンガ造り。今年の施設公開は4月5日。

土曜日の王子近辺、飛鳥山公園のお花見は人ごみで桜を見るより人を見にきたようになるだろうとは思いました。しかし、4月4日の雨で飛鳥山の桜も半分散っていまい、4月6日も雨の予報。5日の土曜日しかない、というわけで、大勢の人が飛鳥山公園にシートを広げて宴会を繰り広げていました。テレビでも「8代将軍吉宗が整備した江戸時代からの花見の名所」という紹介があちこちの番組でされたということで、人々は散る桜を愛でていました。

近所の人の「知る人ぞ知る」穴場のお花見場所が「旧醸造試験場跡地公園」です。こちらは人も少なく、家族連れがゆったりくつろいでいました。

旧醸造試験場跡地公園の入口

酒類総合研究所

赤レンガ酒造工場は、1903(明治36)年、大蔵省営繕課長の妻木頼黄がドイツビール工場を手本にして建設し、1904(明治37)年より醸造試験場として使用されてきました。

妻木は、旗本の家に生まれ、J・コンドルの弟子となって建築家になりました。妻木のライバル辰野金吾の作品は比較的多くが保存されているのに比べ、妻木作品は保存された建築が多くはありません。旧醸造研究所は、現在でも酒の研究所として醸造研修などで現役で使われている建物として貴重です。

醸造試験場は、創立以来110年。創立100年記念に制作されたビデオを場内でゆっくり見ました。醸造研究に携わった人々のことが紹介されているビデオでした。

経験と勘にたよる杜氏の仕事だった酒造り。味に勘は重要でしたが、勘だけでは処理できないのが醸造途中での酒の腐敗。しかし、科学的な研究によって腐敗を防ぐことができるようになり、現在ではコメや酵母の遺伝子研究までバイオテクノロジーを駆使して酒造りを行っていることなどをビデオで知ることができました。

醸造所百年のビデオの中で、伝統の酒造り杜氏は女性を拒否してきたけれど、戦後再出発した酒類研究所は積極的に女性を研究者として採用してきたことも紹介されていました。

ビデオ観覧あと、試飲の列に並びました。私のうしろに並んだカップルは何年か前にこの研究所で「醸造研修生」として酒造りを学んだ人とその奥さん。見学者に試飲のコップを渡したりパンフレットを渡していた研究所の人たちは、みな「あら、○○さん」と、久しぶりらしい再会を喜んでいました。研修生研究生は、大学の醸造科などで学び、実家の酒蔵や酒造メーカーでの酒造りをめざす人などが研修研究するとのこと。

試飲した中では大吟醸がおいしかった。ほんの一口ずつの試飲でしたが。

おみやげに麹をもらいました。「塩麹のつくり方」もついていました。

110年前のレンガが美しい。アーチ型の部分や丸窓の周囲のレンガは台形に形成されている珍しいもの。埼玉県深谷市にあった渋沢栄一設立のレンガ工場製品が主。

飛鳥山へ行ったのは、「桜と晩香盧」というショットで撮影したかったのと、紙の博物館で金唐紙の展示を見たかったからですが、飛鳥山のすごい人を見て、博物館はやめにしました。普段は人も少ない博物館ですが、桜の時期は一番混むときだろうから、こんなとき見なくてもいいや、と思い1週間日延べ。

晩香盧もすごい人出でした。

晩香盧とさくら

<つづく>