20161106

ぽかぽか春庭@アート散歩>2016秋の音楽(6)風琴と二胡・無料コンサート10月その3

10月30日、友人の合唱を聞く前に、北とぴあ毎月第4日曜日開催のパイプオルガンコンサートを聴きました。

合唱祭の観客たち、自分の知り合いが出演している時間の前後だけ聞く人が多いので、オルガンコンサートにも客が集まっており、私が開演10分前にエントランスロビーに着いたときには、もう椅子は全席いっぱいでした。立って聞きました。

30日のオルガン奏者は、永瀬真紀さん。曲目は、協奏曲第4番(モランディ)、フルートのソロ(レーメンス)、フーガGマイナーBWV578、カンタータ147主よ人の望みの喜びよ、前奏曲とフーガGマイナー(バッハ)、前奏曲変ホ長調(ハリス)、ソナタ第4番変ロ長調作品65-4第3楽章第4楽章(メンデルスゾーン)

永瀬さんは、オルガンの状態を説明しました。バイオリンほかの楽器もそうだけれど、オルガンも調整が難しい楽器で、急に寒くなったこともあって、リハーサルをしていたら、音がでっぱなしになるパイプがあることがわかったのだそうです。そのパイプを使わないように演奏するので、予定の音色とは異なる、というお話でした。オルガンは、パイプに風が吹いて、音がでる風琴。

雅楽の説明を聞いたときも、笙もひちりきもたいへん調整が難しくて、冬は温めながら吹かないと音が出ないということを聞きましたし、鼓は雨の日は皮が湿って鳴らないそうだし、楽器の演奏者は大変なんだなあと思いました。

中国に赴任していたとき、揚琴が欲しいなあと思って長春の楽器屋さんをのぞいたら、揚琴は調律が難しいし、とてもデリケートで調整が難しい楽器だ、という説明を聞いて、買うのをあきらめました。でも、よく考えてみたら、調整が難しくない楽器などないんじゃないかしら。小学校で習ったハーモニカやリコーダーは、何も調整などせずにつかっていたけれど、リコーダーだって、古楽で使うような高級品は、高そうだし調整が難しそうでしたから。

中国で習いたかった揚琴。大学の先生達が集まっている古楽器オーケストラでちょこっと弾かせてもらいました。

私の好きな楽器の音色は、揚琴、木琴、サンシンなど、弦をマレットやバチで叩くタイプ。弦を弓でこするタイプは、聞くのは好きだけれど、自分で演奏してみたいと思ったことがありません。

オルガンコンサートが終了して、4時半すぎ。友人の合唱グループは5時半ころの出演と聞いていたので、まだ1時間くらいあります。

北とぴあ別棟に行ってみました。北とぴあにくると、何もすることがなくても、17階から街を見渡すのと、別棟にいく渡り廊下を歩いてみるのが好きなのです。

ドームホール前に、二胡(アールフー)が展示してありました。駒込にある二胡教室の発表会が「ドームホール」で開催されており、お教室に楽器を納入している中国楽器屋さんが二胡の展示販売をしている、ということでした。

日本では、買う気もないのにこちらから中国楽器屋さんに入ってみたこともない。ちょうどいい機会だから、弓で弦をこすってみたいと思い、「ちょっと弾かせてもらえませんか」とたずねると、快く二胡と弓をもたせてくれました。

2本の弦の間に弓を挟み、弓の両側で前後の弦をこするのだ、ということは聞きかじっていましたが、実際に弾いてみるのは初めてです。

弓の持ち方、二胡の抱え方から係員が教えてくれました。弓をうごかして、キーキーと音を出してみる。うん、難しい。やっぱり弓で弾くのはダメだワ。

係の人は、駒込にあるという教室の紹介をして「今、ホールで教室の先生が演奏していますよ」と、教えてくれました。なんだ、それを先に言ってよ。自分でキーキー音なんぞたてるより、先生の音聞く方がいいのに。

ホールで行われているのは二胡教室の発表会だというから、生徒さん達の演奏は、まあ聴かなくてもいいかなとおもったのだけれど、先生の演奏なら聞かなくちゃ。

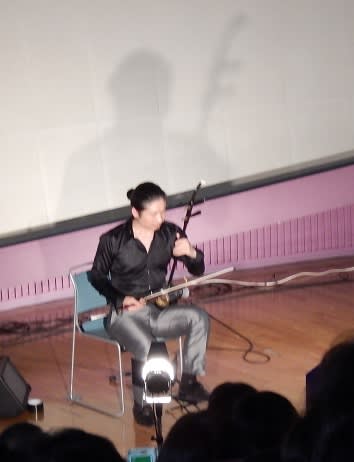

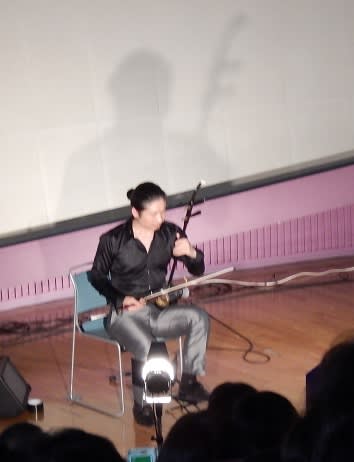

ホールに上がっていくと、こたにじゅん先生は1曲弾き終わり、最後に自作曲を、と紹介して「舞い上がる花のように」という曲を演奏しました。二胡の音は小さいので、スピーカーの増幅音でしたが、二胡の響きがドームホールに響き、美しい調べでした。一曲だけでも聴くことができて、よかったです。

二胡奏者こたにじゅんの演奏

北とぴあの渡り廊下で自撮り。

この渡り廊下の目先10mくらいのところを、東北新幹線新潟新幹線、北陸新幹線が行き交います。新幹線が走るところを間近で見たいという人いたら、絶好の場所です。私は「乗り鉄」なので、車両そのものを近くで見たいとは思わないのですが、すぐ目の前を走るから、廊下を歩きながら見ています。

17階からのながめ。この街並のなかに、私の住まいが見えます。

<つづく>

ぽかぽか春庭@アート散歩>2016秋の音楽(6)風琴と二胡・無料コンサート10月その3

10月30日、友人の合唱を聞く前に、北とぴあ毎月第4日曜日開催のパイプオルガンコンサートを聴きました。

合唱祭の観客たち、自分の知り合いが出演している時間の前後だけ聞く人が多いので、オルガンコンサートにも客が集まっており、私が開演10分前にエントランスロビーに着いたときには、もう椅子は全席いっぱいでした。立って聞きました。

30日のオルガン奏者は、永瀬真紀さん。曲目は、協奏曲第4番(モランディ)、フルートのソロ(レーメンス)、フーガGマイナーBWV578、カンタータ147主よ人の望みの喜びよ、前奏曲とフーガGマイナー(バッハ)、前奏曲変ホ長調(ハリス)、ソナタ第4番変ロ長調作品65-4第3楽章第4楽章(メンデルスゾーン)

永瀬さんは、オルガンの状態を説明しました。バイオリンほかの楽器もそうだけれど、オルガンも調整が難しい楽器で、急に寒くなったこともあって、リハーサルをしていたら、音がでっぱなしになるパイプがあることがわかったのだそうです。そのパイプを使わないように演奏するので、予定の音色とは異なる、というお話でした。オルガンは、パイプに風が吹いて、音がでる風琴。

雅楽の説明を聞いたときも、笙もひちりきもたいへん調整が難しくて、冬は温めながら吹かないと音が出ないということを聞きましたし、鼓は雨の日は皮が湿って鳴らないそうだし、楽器の演奏者は大変なんだなあと思いました。

中国に赴任していたとき、揚琴が欲しいなあと思って長春の楽器屋さんをのぞいたら、揚琴は調律が難しいし、とてもデリケートで調整が難しい楽器だ、という説明を聞いて、買うのをあきらめました。でも、よく考えてみたら、調整が難しくない楽器などないんじゃないかしら。小学校で習ったハーモニカやリコーダーは、何も調整などせずにつかっていたけれど、リコーダーだって、古楽で使うような高級品は、高そうだし調整が難しそうでしたから。

中国で習いたかった揚琴。大学の先生達が集まっている古楽器オーケストラでちょこっと弾かせてもらいました。

私の好きな楽器の音色は、揚琴、木琴、サンシンなど、弦をマレットやバチで叩くタイプ。弦を弓でこするタイプは、聞くのは好きだけれど、自分で演奏してみたいと思ったことがありません。

オルガンコンサートが終了して、4時半すぎ。友人の合唱グループは5時半ころの出演と聞いていたので、まだ1時間くらいあります。

北とぴあ別棟に行ってみました。北とぴあにくると、何もすることがなくても、17階から街を見渡すのと、別棟にいく渡り廊下を歩いてみるのが好きなのです。

ドームホール前に、二胡(アールフー)が展示してありました。駒込にある二胡教室の発表会が「ドームホール」で開催されており、お教室に楽器を納入している中国楽器屋さんが二胡の展示販売をしている、ということでした。

日本では、買う気もないのにこちらから中国楽器屋さんに入ってみたこともない。ちょうどいい機会だから、弓で弦をこすってみたいと思い、「ちょっと弾かせてもらえませんか」とたずねると、快く二胡と弓をもたせてくれました。

2本の弦の間に弓を挟み、弓の両側で前後の弦をこするのだ、ということは聞きかじっていましたが、実際に弾いてみるのは初めてです。

弓の持ち方、二胡の抱え方から係員が教えてくれました。弓をうごかして、キーキーと音を出してみる。うん、難しい。やっぱり弓で弾くのはダメだワ。

係の人は、駒込にあるという教室の紹介をして「今、ホールで教室の先生が演奏していますよ」と、教えてくれました。なんだ、それを先に言ってよ。自分でキーキー音なんぞたてるより、先生の音聞く方がいいのに。

ホールで行われているのは二胡教室の発表会だというから、生徒さん達の演奏は、まあ聴かなくてもいいかなとおもったのだけれど、先生の演奏なら聞かなくちゃ。

ホールに上がっていくと、こたにじゅん先生は1曲弾き終わり、最後に自作曲を、と紹介して「舞い上がる花のように」という曲を演奏しました。二胡の音は小さいので、スピーカーの増幅音でしたが、二胡の響きがドームホールに響き、美しい調べでした。一曲だけでも聴くことができて、よかったです。

二胡奏者こたにじゅんの演奏

北とぴあの渡り廊下で自撮り。

この渡り廊下の目先10mくらいのところを、東北新幹線新潟新幹線、北陸新幹線が行き交います。新幹線が走るところを間近で見たいという人いたら、絶好の場所です。私は「乗り鉄」なので、車両そのものを近くで見たいとは思わないのですが、すぐ目の前を走るから、廊下を歩きながら見ています。

17階からのながめ。この街並のなかに、私の住まいが見えます。

<つづく>