曽根地区は、新潟市役所の南西約20kmのところ

JR越後線そね駅の東南東側、県道66号線の南側

南北に流れる西川の東側に参道を東に開いて曽根神社が鎮座します

北側の公園西川筋広場の

駐車場を利用させて頂きました

参道入口です

村社 曽根神社です

官幣大社 諏訪神社 分霊 曽根神社の文字が読み取れます

参道南側に立派な土俵が有ります

手水舎です

参道ニノ鳥居は赤鳥居です

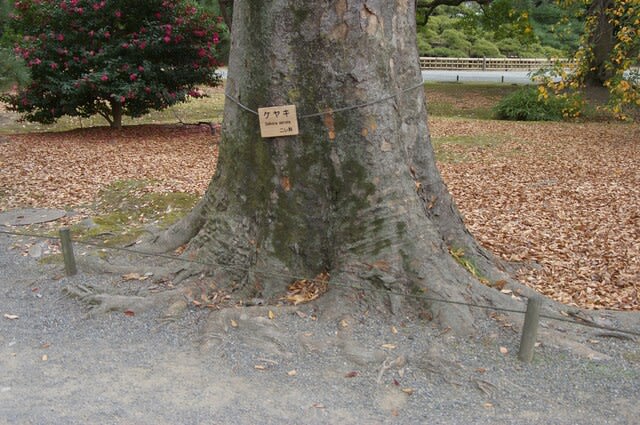

参道左手に目的のケヤキがあります

東側から見上げました、目通り幹囲4,3mの大木です

南側から

北側参道から

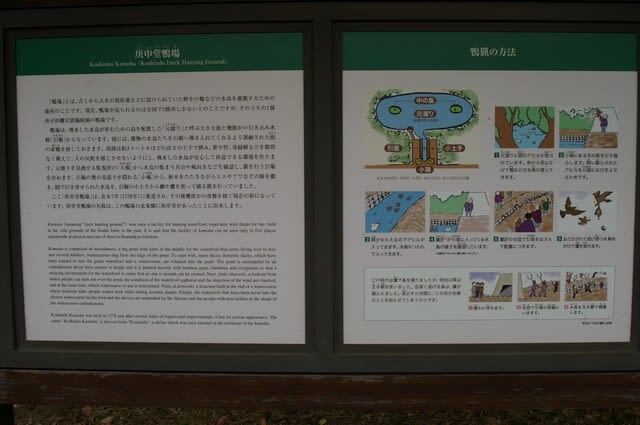

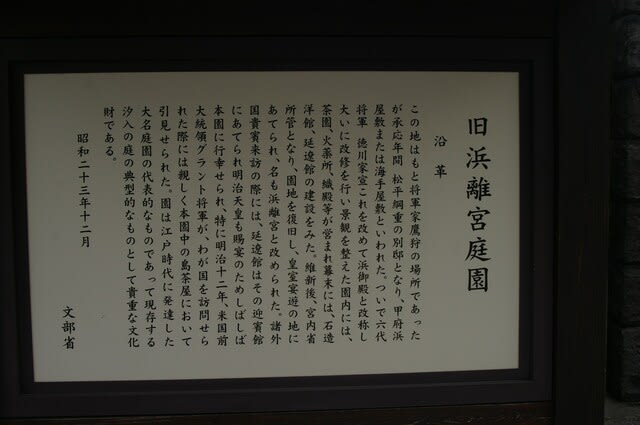

説明版です

天然記念物 大欅

永禄3年(1530年)上杉輝寅公が見帯のお宮をこの地にうつした当時欅があったと伝えられる。

神社の前に位置することから御神木として崇拝を集めており大小二本並立していたことから、別名「子持ち欅」ともいわれている。

樹齢・約450年

文化財指定 昭和53年11月30日

新潟市教育委員会

西北西側から

舞堂(神楽殿)です

拝殿です

本殿覆い屋です、金網の間から本殿を見ることが出来ます

由緒書きです

曽根神社御由緒

御祭神 建御名方命(諏訪大神)

[本社 長野県 諏訪大社]

延喜年間(西紀900)曽根村見帯に鎮座との伝承、永禄3年(1560)上杉輝寅公、西川の掘削改修を直江山城守兼続に命じ、その竣工の際、諏訪湖水を拝受、諏訪大神の分霊を仰ぎ現在地に祀る。

南は天竺堂村から北は関屋村まで、西は北陸道稲島宿から海まで、東は五土上村を限りとして、総石高2万石の53ヵ村の祈願所と成す。江戸幕府(1603)の頃、長岡藩では毎年8月27日秋季大祭に社寺奉行を派遣し、曽根代官と奉幣、列席さす。

元禄2年(1689)社殿改築

文政元年(1818)社殿改築

元治元年(1864)曽根神社と改称

明治6年(1873)村社に列格

昭和10年諏訪大社分霊社の称号を受け、同年社殿増改築、舞堂移築

昭和41年曽根神社御遷座400年祭斉行

昭和52年拝殿屋根(藁葺)瓦葺替工事

昭和63年玉垣造成工事、脇参道鳥居新設

平成25年曽根神社ご遷座450年祭斉行、舞堂上屋改築

平成26年境内樹木安全化伐採工事

拝殿前から大欅を見ました

社殿北側の境内社、古峯神社です

説明版です

古峯神社

御祭神 日本武尊

御神徳 厄災厄除・火防(火難除)・商売繁盛の守護神

創建年代 明治時代中期

御由緒 日光山開山の祖とされる勝道上人が、古峯の大神のご神威によって、開山を成し遂げられた事から、日光発祥の地とも謂われ、古くから、民間信仰が特に篤く、又、修験道の聖地として崇められ、鎌倉時代には「金剛峰権現」と呼ばれ明治の初めに、社名が「古峰神社」と改められたと、伝わっている。

総本社の鎮座地の栃木県鹿沼市の古峯ヶ原に因み、「こぶがはらさま」とか崇敬者、地元の人には、「こみねさん」と慕われ、特に関東・東北に広く信仰され講中が多く存在し、当神社もその一つであろう。

祭典日 例大祭6月21日

氷川神社です

説明版です

氷川神社

御祭神 素戔嗚尊 櫛名田姫命 大国主命

御神徳 縁結びの守護神・農神・疫神

創建年代 昭和10年11月29日

御由緒 総本社は、埼玉県大宮市(現さいたま市)高鼻町に鎮座する、武蔵国一宮、旧社格は官幣大社で「延喜式」神名帳にある名神大社です。

天照大神(伊勢・神宮)、月読命(山形県・月山神社)とともに、三貴子(神)の一柱であり、日本神話に登場する主役の一神で、特に八頭大蛇退治は有名です。

戦乱の中世には、関東の武将の篤い信仰を受け、江戸期には徳川家から社領の寄進があり、明治維新後には、新しい帝都の守護神として、広く信仰された。関東にお社の数も多くあり当神社も其の一つであろう。

祭典日 例大祭7月7日

参道北側の天満宮です

説明版です

天満宮

御祭神 菅荒道真公

御神徳 詩歌・文筆・学問の守護神

創建年代 嘉永5年 当村筆学士 新保源吾私邸内の神祠を移し社殿を建立す

御由緒 菅公さまとも、天神様とも呼ばれ、全国津々浦々に親しまれ、「学問の神」「書道の神」として、学業成就、入試合格、習い事の上達の御利益で、広く信仰をあつめています。

曽根小学校の礎を築かれ今日でも、校祖と仰がれる神保正興大人の学問に懸ける情熱を称え、顕彰碑が境内に建立されています。この地域は、子供の教育の柱として、当神社を祀られているのであろう。

祭典日 例大祭6月最終金土

開運稲荷社です

説明版です

開運稲荷神社

御祭神 宇迦之御霊神

御神徳 五穀豊穣・商売繁盛の守護神・農耕・殖産・商業の守護

創建年代 明治末期

御由緒 お稲荷さんと呼ばれ、全国津々浦々に親しまれ、商売の神様として広く信仰され、特に千本鳥居で国内外に有名な稲荷神と仰ぐ総本社、京都の伏見稲荷神社には、多数の参拝者が訪れます。

日本の国は農業国であり、稲に対する信仰が篤く、お社の数も大変多く、当神社の地域にも、農業が盛んな事から全国に、農耕の守護神として、お祀りされている事に由来する。

祭典日 例大祭8月31日

では、次へ行きましょう

駐車場を利用させて頂きました

駐車場を利用させて頂きました

駐車場を利用させて頂きました

駐車場を利用させて頂きました