ヤフーのオークションで硯箱を物色しているんですが、箱の高さが5,6cmと深くそれでは墨をするのに箱壁が邪魔になりますね。また、ヤフーのオークションを見ても浅いトレー付きの物はなかなかありません。あってもプラスティックと針外しのニーズに合いません。変な処にこだわるのが針外しの悪い処です。(杉下右京じゃねーか!)

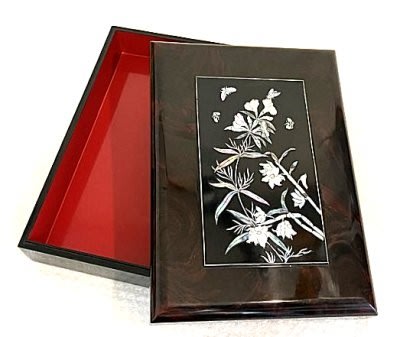

あれやこれや考えた挙句にこの硯箱の蓋を使う事を思いついた。深さもちょうどいいし、蓋の重さで、しっかりと机に収まるし「なかなかいいじゃない」。蓋が滑るようなら手拭いで雑巾作って下に敷けば完璧です。最近かみさんがミシンを買い替えたので練習させる意味で作らせました。(天の時を得ていますなあ!)

となると蓋の中に気の板かボードを敷いて、硯を動かなくするのをしなくちゃね。 Amazonnで色々探して見たらいい感じのボードが見つかりました。それが↓此れ。

取り寄せる前に色々造作を考えていましたがこの「ボード」紙だけど偉い固い!。「硬てー硬てーは、日向のうんち」だ!。カッターで切れるなんて書いてありましたがまるで歯が立たないね。外側は工作用の鋸で切れます。問題は硯の入る内側です。山に行けばマキタの電動糸鋸があるんでそれなら楽に切れるんですが。で、まずボードに硯の置く場所を線引きして、それをカッターで切って行きます。極浅くなら。切れるのでV字に切れ目を入れます。

ここからが問題ね。ドリルで穴を開けてそれを連続して行きます。出来るだけカッターのラインの近くね。

直線は鋸でカーブはドリルです。

細かい作業はどうするかって?。ドリルのケースの中に回転砥石がありましたのでこれを利用しました。当初に考えていた遣り方なんて、てんで役に立ちませんね。やはりその場になった見ないと思い付きません。この回転砥石が役に立ちました。

細かく細かく削って行くとピタッと嵌りました。これで墨を擦ってもズリズリと動きませんね。

鉛筆の印は出っ張ってここを少しずつ削って行きます。

どうやら、上手く嵌ってくれました。後は鑢(サンドペーパー)を使って仕上げて行きます。

この後の工程は文房四宝 ③に続きます。