ここ2、3日は北海道らしいさわやかな初夏模様です。 少しばかり育てている家庭菜園?の野菜たちは元気に育っております。

が・・、ちょっと目を離すと、このありさま・・

家の前のインゲンさんは、なぜか全滅なのですが、うらの畑では、このありさまですが、インゲン、ダイコン、ズッキーニ君達が頑張っています。 どちらの緑に応援するか・・ですが、やはり野菜さん以外には退散願いたく、雑草(と、いっぱひとかけらにするのは気が引けますが)、やはり野菜さんを応援して・・、明日は整理するかあ!!

ここ2、3日は北海道らしいさわやかな初夏模様です。 少しばかり育てている家庭菜園?の野菜たちは元気に育っております。

が・・、ちょっと目を離すと、このありさま・・

家の前のインゲンさんは、なぜか全滅なのですが、うらの畑では、このありさまですが、インゲン、ダイコン、ズッキーニ君達が頑張っています。 どちらの緑に応援するか・・ですが、やはり野菜さん以外には退散願いたく、雑草(と、いっぱひとかけらにするのは気が引けますが)、やはり野菜さんを応援して・・、明日は整理するかあ!!

思い出話続きです……が、

大学時代は、社会人の山岳会(札幌山岳会)に所属して、山登りとそのための資金稼ぎのアルバイトばかりで過ごしておりました。 ネパールトレッキングを計画していた二十歳頃は、昼間はデンジャーサービス、夕方からは札幌大通公園のトウキビ販売車へのゆでトウキビ配送(当時は・・たぶん・・札幌市の公社経営で、販売者ワゴンが各丁目に2台づつ配置されていて、そこで焼きとうきびとゆでとうきびを販売されていました。その材料は別のところで茹で上げられ、それを各ワゴンに配送したり、ワゴンを倉庫から出し入れする業務)と掛け持ちで 一日2万円ほど稼いでおりましたので、30数万円を1ヶ月で稼いで旅に出たのでした。

このデンジャーサービス(Danger-Service)は、危険な箇所でのサービスします業で、もう鬼籍に入った山登りの先輩が経営していました。ロッククライミング技術を応用してビルの屋上から一人乗りブランコを吊り下げて窓ふきする、工場の煙突の塗装、ススキノ飲みやビルのネオンの付け替え、住宅と住宅の間の立木に登り上の方から少しずつ切って除去する、大きな倉庫のツララ落とし、そしてゴルフ練習場のネットが破れた箇所を修理する高所作業をすることが、当時競合業者もいなかったので、とても重宝されはやっておりました。 この方法のビル掃除は複数人乗れる大きなワゴンを吊り下げずにできるので費用も安く、今でこそ良く見られる清掃風景ですが、たぶん東京では始まっていた方法を札幌で最初に導入したのは私達でした。

ゴルフ練習場のネット修理は、ネットを張っている鉄柱を修理箇所の上の横柱まで登り、そこで確保をとり、横柱を伝わり、修理箇所のちょうど上から空中にぶら下がって修理するという仕事です。横支柱で分けられる高さによって、下段、中段、上段とあって、時給は800円、1200円、1500円位だったかな。当時としては高額時給です。登ってみると、鉄柱列はまっすぐに並んではいないんですね、左右にかしいでいました。 ふたりひと組になりロッククライミングの要領でロープを結び作業をするのですが、古い柱や止めボルトは腐食してたりしてました。(何年か前に千葉で強風で煽られた支柱が倒れて民家を破壊したことがありましたよね・・)

「先輩、ここ折れてしまったら・・・」

「命懸けで、確保して鉄骨ごと停止させろ!」なんて返されて・・、 今思えば、当時もそう思っていましたが、なんとも無茶な仕事をさせられていました。 じっさい、鉄骨と共にではありませんが、風にあおられたネットに身体が弾き飛ばされて宙ぶらりんになったこともありました。

ネット修理にいっしょに出かけた若い先輩と、当時流行していた「泳げたい焼きくん」の替え歌を作って毎日くちずさんでおりました。

♫まいにち、まいにち ぼくらは 鉄柱の うえで (風に)吹かれて やんなっちゃうな。♫

ある朝、ぼくは店のおじさんとぉ 喧嘩して、山に逃げ込んだのさ。

♫はじめて登った山のなかぁ とっても大きくきれいだった♫

と・・、たいやきくんの歌のジャケットをみて・・思い出しました。 ともあれ、無事に生き延びて、お金貯めてネパールトレッキングにも行けた、命懸けの充実した毎日でありました。とさ・・。

いつものことだが、この期に及んで、足元のNPOの総会資料づくりにあたふたしています。 所轄行政への報告提出も今月末なので、総会を終えないことには・・・。 前年資料が見つからんという・・なんとも初歩的事務能力問題あり・・。

明け方にコウモリの夢を見ていました。 なかなか面白いストーリーでした。夢って、自分の潜在意識で作り出して、自分の顕在意識を面白がらせるなんて不思議だよね・・。 で、そのストーリーってのは、目覚めると同時に現実に溶けるように消えてゆくというのもまた不思議・・。

森を歩いていて、なんだかかうす茶色で乾いた小さな薄皮がたくさんついた卵型の物体を発見したのです。 これはなんだ? なにかの卵かなと思い持ち帰ってしばらく様子を観ることにしました。 すると、それはどうも大きな羽根で包まれていて、それがもぞもぞと動き出してきて、コウモリが現れた、「えっ、コウモリって卵から生まれるのかあ!!」と驚くのですが、いやいやそもそも哺乳類だろ!と気づいて、こやつは地面で擬態していたのかあ!!と、わかったぁ!! と、ようなざっくりストーリー。その間にもいろいろ面白がった展開があったのですが、それは忘れた。

さてはて・・、この夢は何を暗示しているんだろう・・? な??

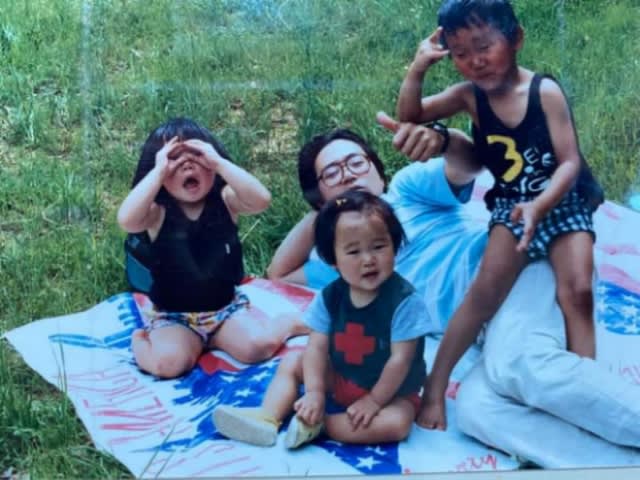

懐かしいというか、恐怖を呼び覚ます写真がfacebookにアップされていました。

子どもの頃(とはいうものの、それはゆうに半世紀以上のことだと思うと、我ながら驚くね!)、近所の歯医者に通わされていました。 小学校への通学路でもあったその場所は、小さな池(沼地)があり、大きな木に囲まれた、決して陽当りがいいとは言えない、少し薄暗い場所にありました。 道脇には、ドクダミが群落しており、その臭いも嫌でした。

昭和の歯医者の診察処置室は、いかめしい機械器具が並び、ベルト駆動のドリルの音がおどろおどろしく響く、まるで悪の実験室のようでした。 そして、その待合室には、先生が愛読者だったのでしょう、楳図かずおさんの「へび女」などの恐怖漫画がたくさん蔵書されていました。 まったくもって、子どもココロには恐怖そのままの場所だったのです。 小学校の行き帰りには、鼻をつまんで息をころして、その前を一気に駆け抜けたものでした。

歯医者・ドクダミ・楳図かずおは、恐怖の三点セットで、60も後半になった今でも、そのうちひとつに出合えば他のふたつも連想されて嫌な気分になります。 まあ、昨今の歯医者さんは明るく清潔感もあり表面麻酔なども施してからの麻酔注射なので痛みも緩和されているので、恐怖感も緩和されて行けていますがね・・。

サップとは、Stand Up Paddleboard の略称。 サーフィンボードより大きい(のか?ちゃんと比べた経験はないが)ボードを水の上に浮かべて立ってパドル(かい・櫂)を漕いで水上遊びをする道具です。 自然学校でうまいこと資金繰りがついて、四枚を購入し、また自然体験活動のアクティビティを増やすために、公認インストラクターの岸さんをお招きして講習会を6/21-22と自然学校で開催をしています。

この道具、もう20年前くらい前でしょうか。 ニセコへ川遊びに子ども達と行っていた時に、上流からこのボードに乗っておりてきた一団に出会ったことがありました。「いったいこれはなんだ?」と思ったものですが、それは北海道、いや日本に紹介された最初の頃だったのだな。やってみたいなと密かには思っていたのですが、ならぬまま時は過ぎ去りました。

ここ2,3年に急に愛好者が増えたようです。 軽いのでカヌーより移動、水辺の入水・出水がが簡単なこともあるのでしょう。 新しいもん好きなアタシとしては気持ちは体験してみたいと、昨晩はモチベーションがありましたが、朝起きると、腰が痛いと弱音となり、講習を聞いている、見ている人となっています。 歳を取ると怪我をしやすくなりますから、自然と事前防御が働きドーパミンの分泌が抑えられるのだろう?? つまり老化現象なのだがね・・。

見ているだけの人とはなりましたが、みなさんの様子から、やはり乗ってみたいとの気持ちが生まれてくたので、よし!! 落ちることを前提にして、もうちょっと暑くなってから トライしてみるか!!

札幌の住宅市街地にヒグマが現れて、道路を疾走する映像がニュースで流れ、ゴミ出しをしていた人が後ろから襲われ怪我をするという衝撃的な事件がありました。 https://www.htb.co.jp/news/archives_12032.html

結果は猟友会が出動して射殺されたのですが・・、 何とも・・やりきれぬ思いもあり、切ないです。

街中を走るヒグマのニュース映像はクマを思えば・・何か悲壮感があり、なんとも哀しさを感じました。彼も怖かったんだろうなあ。どうしたらいいのかパニクってしまって、襲うつもりはなくても目の前にいた人間に飛びかかってしまったんだろうなあ・・。

折しも、昨日にわが町の散策路でもヒグマの出没の痕跡(足跡や糞)が見つけられ、目撃情報もあったようです。来週に開催予定の町の行事「森林療法時間」の開催をどうするか、この実行プロジェクトの委員長を仰せつかっているので、町の事務局から照会がありました・・・。

私としては、「そもそもクマが生息している森に囲まれた地域にある町であり、今日でなくても、明日は現れるかもしれない。今日は現れたけれど明日は違う場所に移動しているかもしれない・・、ひとり二人ではなくて、大勢で歩くのだから、開催をしてもいいのではないか」という立場なのですが、町民によるプロジェクトとはいえ、事実は町教育委員会の所管で予算もついている事業であり、最終決定権は行政にあるので、お上の方々の判断に従いますというのが回答です・・。 緊急事態宣言は解除されたといえ、まん延防止措置下でもあるコロナ禍なので、たぶん、町は中止判断をするのではないかと思いますが・・、

黒松内程の自然と街が一体化していない、大都会札幌。今回のクマは当別方面から石狩川水系を辿って東区やってきたのではないかと推測されていますが、札幌市南区は支笏洞爺国立公園にもかかり、豊かな森が広がっています。この続きの西区でもこれまでクマの目撃情報は毎年のようにありました。 札幌はそれほどに自然豊かな地なのです。

私の住む地ような小さな田舎町でも地域住民へのクマとの共存意識をうんでゆくのはたいへんなことですから、都会では、怖いやっかいもの意識は取り払うことはできないだろうなあ・・。

いずれにしても、北海道に住む私たちは、自然豊かな地に住んでいることを改めて認識してゆかなければね。 わずか100年少々で、多くの野生動物の住む原生林を開拓し農地をを広げ、街を作って動物たちを追いやってきたのは人間なのだから・・、 この功罪を上手に伝えてゆくことも自然体験型環境教育の役割だとは思うんだが・・。

20年ほど前にヒグマプログラムを開発して、自然学校でも近くの高校や中学校で実施したことがありました。高校の授業では、クマ側からの視点にも思いやってもらうように授業を進めました。 終盤になり、男子学生から「せつない話だなあ・・」というため息感想が自然と表れたときには・・、「やった、伝わった」と思いました。

が、そういった活動を今はやっていない・・・。

反省することもしきりだが、「反省だけなら、サルにもできる」という言葉もあった・・・。

人伝で小林さんがなくなっていたことを今日、知りました。 合掌。

小林董信さんは、私にとっては勝手に兄貴分のような方でした。特定非営利活動法人の先導役、つまり日本のNPO活動の広がりを生み出した方のお一人です。 特に情報が本州に比べて遅れがちであった北海道において、全国の先駆者、先駆けの方々とネットワークを張り、一度はかつての自民党政権下で「市民活動法案」として上程され否決された法案を全国運動を持って日の目をみさせた立役者でもあります。

NPO(Non Profitable Organization)は、1995年の阪神淡路大震災の支援に大勢の民間支援団体がかけつけ活躍したことによってその存在に脚光が当たりました。しかし、それらの団体をカバーする法人法律がまだ日本には存在をしていませんでした。これをきっかけにして、海外事例も調査研究し、改めて「特定非営利活動法人/NPO」に関する法律が1998年にできあがりました。 北海道では、「NPO推進北海道会議」という道内ネットワークが立ち上がり、その推進役として小林さん等がいました。

その頃の私は、社会体育(具体的にはスポーツクラブのインストラクター養成)を仕事とする民間会社に所属しており、専門学校経営に携わっていました。そのひとつのコースとしてアウトドアインストラクター養成コースをつくり、その実践を行う北海道自然体験学校NEOSを立ち上げ任意団体として子供向けの自然体験活動や山岳や自然へのガイド事業を始めていました。

震災支援へは日本各地の自然体験活動をしている団体が駆けつけましたが、私達の事業はいち会社の付属事業のような位置づけだったので、会社の理解が得られずに、現場には駆けつけることはできませんでした。なので支援募金集めをしました。(この前後のエピソードもいろいろとありますが、それはまた別の機会に記します・・)

このことは、自分達の活動が単なる自然愛好を促進するような趣味的なものだけではなく、もっと社会的な活動意義へ目覚めさせることにもなりました。 そんなもんもんとしている時期に、小林さん等が私を見つけ出してくださいました。

NPO活動を推進広げようとする北海道のネットワーク団体「北海道NPO推進会議」の集まりにお声がけを頂きました。(直接のお声がけは、シアターキノ・・当時のエルフィンランドの中島さんからだったと記憶しています) 札幌にあった炭労会館という名の社会労働運動の拠点のような(ちょっと薄暗いアジトのような・・)建物で開催されていて、私より年長の兄貴姉御格の方々がたくさん居て、気後れして最初はちょっと場違いなところへ来てしまった感があったのが正直なところでしたが、市民による市民のための社会活動の機運を高めようという人たちの熱い思いにとても感化されました。

そして、私がやっている活動も「より良い社会を造るための意義」があるものにすべきなんだと背中を押されました。

NPO法案が国会を通過し、活動団体の法人化への道が開かれました。 会議からはNPO活動を中間支援する「北海道NPOサポートセンター」が生まれ、小林さんは初代事務局長に就任をしました。

北海道でのNPO法人申請が始まり、その最初の申請を このサポートセンター、富良野演劇工房と、ねおす(北海道自然体験学校NEOSは、アルファベットでの法人登記ができないという、変な規則があったので、あきらめて・・私達も新生することを念じて、登記名は、ねおす と、なんか気をてらって新しそうな名前へと安易に決めちゃいましたが)の三団体で同時に行い記者会見もしました。

当時、北海道が全国的にも登記申請受付が早かったので、我々は全国でも1,2番目の認定を受けるはずでした・・。はずでしたというのは、ちょっとした申請書類上のミスがあって即受理されたのは、演劇工房だけでした。それを修正してねおすは二番目に、サポートセンターは三番目に受理されたのでした。受理されればあとは認定は時間だけの問題だったので、結果的には、演劇工房、ねおす、サポセンの順番で北海道初のNPO法人が誕生したのでした。

自然体験活動の業界においても 「えっと? なんでNPOなの?」と言われる時代でしたから自然体験、環境教育の分野においても日本初のNPOであったと自負しています。

ともあれ、小林さんや北海道会議の先輩方に出会うことがなかったら、ねおすの社会的な立ち位置を持っての発展はなかっただろうし、今のワタシも「今のよう」ではなかっただろうと思えます。小林さんは人生の恩人であります。

慎んで心からお悔やみ申し上げます。 合掌・・・。

コロナ禍もあり、また、人が大勢集まるような大ごと催事はあまり得手ではなかったお人柄だったようなので・・、ご葬儀はごく近親者でされたようです。さりとは言え、お世話になった多くの人達にとっては、このまま遠隔のままでサヨウナラではあまりにも寂しいので、なにかしら計画はしたいと思っています。 良く行わるような「偲ぶ会」というよりも、「追悼フォーラム」として未来につながること、 あるいは、NPO貢献小林賞みたいなNPO活動奨励賞みたいなものを創設して1年に1,2団体を表彰する制度などはいかがかなと残された仲間に提案したいと考えています。

(公財)日本環境教育フォーラムの総会後の事業報告会にZoomで参加しました。海外事業の報告でインドネシアでのパームヤシのプランテーション問題への課題解決への取り組みを聞きました。

正直言って「知らなかった」・・・・。

パーム油とは、さまざまな食品に含まれている植物性油という名称で含有されています。 マーガリンなど食品から石鹸・シャンプーなどでも植物性だとうたわれているものには、このパーム油が使われれています。

このヤシ畑は、植物動物の多様性ある森林が広大に伐採されて植林されて(プランテーション)、地域住民の低賃金労働によって人工的に作られているのだ。変わらずの先進国と言われる経済豊かな国の生活・食料材として貧しい国々から安価に収奪している構図があるのだ!!