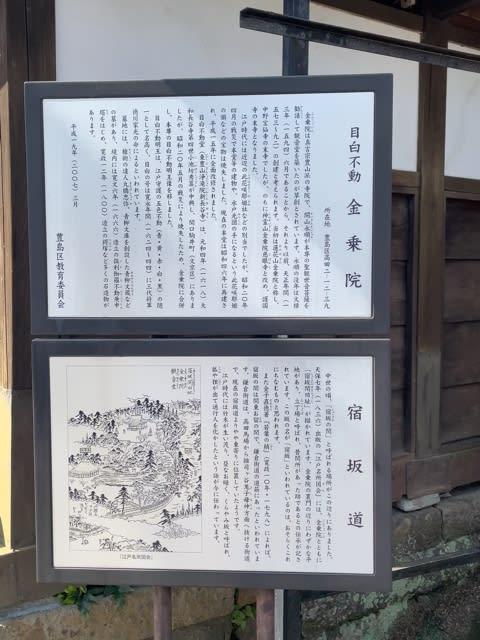

関東三十六不動尊巡り⑥、今回は第14番札所目白不動尊をお参りした。目白不動尊の正式名称は神霊山慈眼寺金乗院で真言宗豊山派のお寺である。実は私の義両親の墓があるお寺からほど近く、お彼岸に墓参りをした後、伺った。

目白不動尊と言えば江戸五不動(目黒、目白、目青、目黄、目赤)の一つである由緒あるお寺であるのだが、元々この不動尊像はこの寺にあった訳ではない。二代将軍秀忠の命により奈良の長谷寺の本尊と十一面観世音像を関口台(文京区関口)に新長谷寺を建立。

さらに三代将軍家光は当山の本尊断臀不動明王に目白の名を送り、五色不動の一つとした。このため、関口周辺を『目白台』と呼ぶようになった。しかし、太平洋戦争で全焼、この金乗院に遷座することとなったのである。

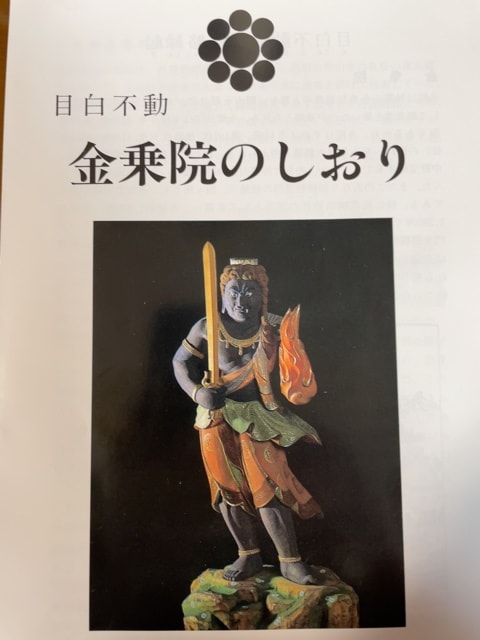

断臀不動明王像は弘法大師作と伝わりられ、かつては50年に一度開帳される秘仏であった。その縁起によると弘法大師が湯殿山に参籠された際に大日如来が現れて不動明王の姿に変じ、大師に『この地は諸仏内証秘密の浄土なれば有為の穢火をきらえり。故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火を与うべし』といわれた。

持っていた剣で左側の臀を切ると、霊火が盛んに燃えいでて、仏身にみちあふれた。その姿を2体に刻んで1つを同国荒沢に安置、もう1つを自ら護持した、というものである。

金乗院の山門は江戸時代(約200年前)建立されたもので屋根部分は焼失したものの、全焼は免れた。これを1988年に修理したもので、立派な外観を誇る。

境内に入ると右手に本堂、本尊は金銅仏の聖観音像。お堂は1945年4月の空襲で全焼し、1971年に再建されたものである。

その前には『倶利伽羅不動庚辛』、1866年に建てられた不動明王の法形を表した庚申塔で姿は珍しいものである。

階段を上がると不動堂、お堂の奥にパンフレットの表紙と同じ不動明王像。たしかに右手の下に炎が出ている力強いお像。

5月と10月の各28日には開帳されるとのこと。ぜひ実物に手を合わせて見たいものである。