『鉄道シリーズ』その166。閑話休題。このブログで以前に難読駅の紹介をしたことがある。今まで行った中で尤も意外だったのは『特牛駅』(山口県)。これでなんで『こっとい』と読むのか、想像もつかなかった。さらに『及位駅』(山形県)『愛子駅』(宮城県)『海士有木駅』(千葉県)『放出駅』(大阪府)『太秦駅』(京都府)『御所駅』(和歌山県)『遙堪駅』(島根県)『雑餉隈駅』(福岡県)などは想像もつかない読み方をする。

しかし、今回取り上げるのは難読漢字を使った駅である。特に画数の多い漢字に注目してみた。

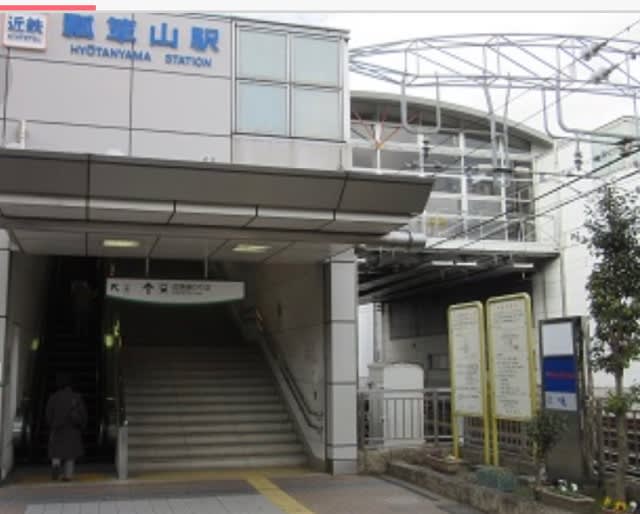

初級編は『瓢箪山駅』。実はこの名前の駅は名鉄瀬戸線と近鉄奈良線の2カ所にあるのだが。『瓢箪』は最初の1文字目が17画、2文字目が18画、山まで含めると38画にもなる。

中級編は常磐線にある『大甕駅』(茨城県)、かつては日立電鉄との乗り換え駅で地元でも平仮名で書くことが多い。『甕』の意味は『かめ』、つまり水を貯める陶製の器具を指すのである。特急も停まる駅だからご存じの方もいるかと思う。

上級編は同じ読みだが違う漢字を使う駅2題。『驫木駅』(青森県・五能線)、『轟駅』(えちぜん鉄道・福井県)である。この字は漢字3つを組み合わせたもので馬が3頭いても、車が3台いてもうるさいから作られた漢字なのだろう。

東京にも同名駅『等々力駅』があるが、よくこれだけ難しい駅名が揃ったという感じがする。『驫』は27画、『轟』は21画と書くのに時間がかかる。

おまけだが、驫木駅の近くに『艫作駅』があるが、これも中々の難読駅である。

と幾つも難しい字を使った駅を上げてきましたが、因みに読者は幾つわかりましたか?答え合わせは以下のとおり。

及位(のぞき)愛子(あやし)海士有木(あまありき)放出(はなてん)太秦(うずまさ)御所(ごせ)遙堪(ようかん)雑餉隈(ざっしょのくま)

瓢箪山(ひょうたんやま)大甕(おおみか)驫木、轟、等々力(とどろき)艫作(へなし)

と読みます。いくつわかりましたか?