『改めて日本語を考える』その40。今回は漢字の部首、『しんにょう・しんにゅう』について考えてみたい。以前、このブログで『つきへん・にくづき』に触れたところ大変な反響があったので、その第二弾と言ったところである。

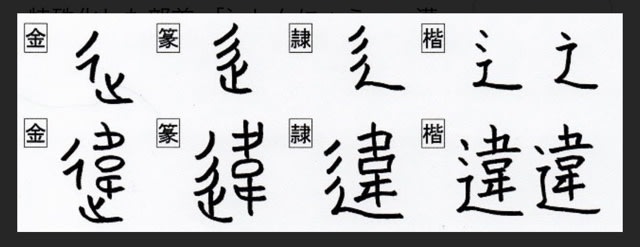

改めて『しんにゅう』に付く『、』は幾つあるかと聞いてみると普通は『そりゃ一つ』だよと返ってくる。例えば、道・送・通・進・運など出てくる字の殆どは『、』は一つである。

しかし、『釈迦』の後ろの漢字には点が2つある。他にも『辻、遡、謎、遜』などの点は2つある。しかも『辻さん』の名刺をもらうと点が一つしかない字が書いてあることもある。これは一体どうしたことなのか。

日本の漢字は明治時代になり学校教育制度ができた時に漢字の統一を行い、当時模範としたのが中国・清時代に編纂された『康熙字典』であった。この辞書のしんにゅうは点が2つあったため、戦前までは全てのしんにゅうの点は2つだった。

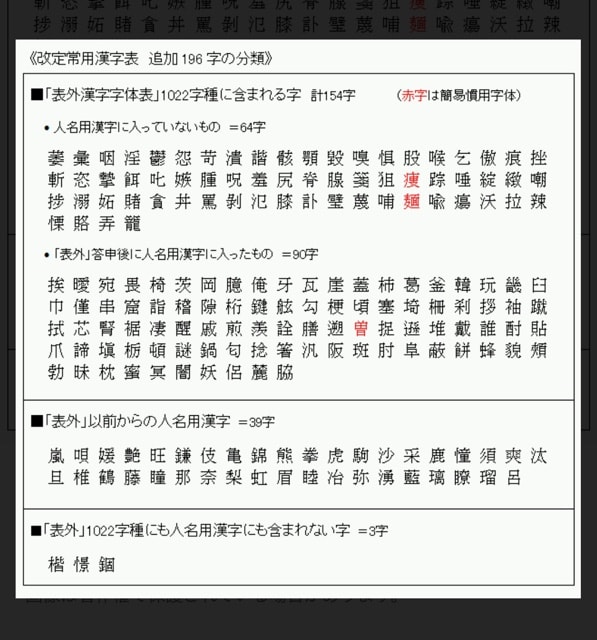

しかし、戦後になって当用漢字を決めた際に学校教育で教えていた漢字を簡略化しようとする動きがあり、『当用漢字表にあるしんにゅうは全て点を1つにする』ことが決まった。

但し、表にない字は特に取り決めはなく、さらに2010年に新たに新常用漢字に196字を加えた際にしんにゅうの付いた『謎、遜、遡』の3字は『2点』のまま新常用漢字になったのである。これは既にパソコンなどのフォントに2点しんにょうが取り入れられていたことも大きな原因となり、これらの字に関しては『2点しんにょうも1点しんにょうもどちらも正しい』となった。

また、常用漢字に含まれていない『表外字』(例えば辻など)も1点でも2点でも正しいことになったのである。曖昧ながらどちらも正解というのが正解である。ここでも『曖昧国家ニッポン』は変わらないのである。