JR中央線には寺の名前がつく駅が多い。新宿を出てしばらくすると『高円寺』駅、お寺の名前は『高圓寺』だが、駅を降りてすぐそばにある禅宗のお寺。続いて『吉祥寺』駅、商店街近くに4軒のお寺はあるが、吉祥寺というお寺はなく、振袖火事で焼け出された駒込吉祥寺の人々が移り住んだ町がある。そして今回歩く『国分寺』、歴史の授業で習う奈良時代の聖武天皇が各地に造営した国分寺・国分尼寺の一つで武蔵国分寺跡である。

電車は最寄りの西国分寺駅で下車。駅を降りて武蔵野線のガードをくぐり、府中街道に出る。比較的新しい駅のため、計画に基づいた開発が為されていて駅近くには高層住宅群がある。これを抜けて行くと都立公文書館、隣は図書館になっている。

隣は『武蔵国分寺公園』となっているが、ここはお寺とは直接関係なく、元中央鉄道学園と郵政省官舎の跡地を都が買い入れて公園にしたものである。

道路左手に小さな公園が出てくるが、その中に土師竪穴住居跡がある。弥生時代の住居跡であり、国分寺跡薬師堂付近の遺構発掘の際に4つの住居跡が発見されたものである。

公園の横にある細い道を行くと本村八幡宮の社殿がある。1720年に社殿建設の資料があり、祭神は応神天皇、国分寺薬師堂に隣接している。

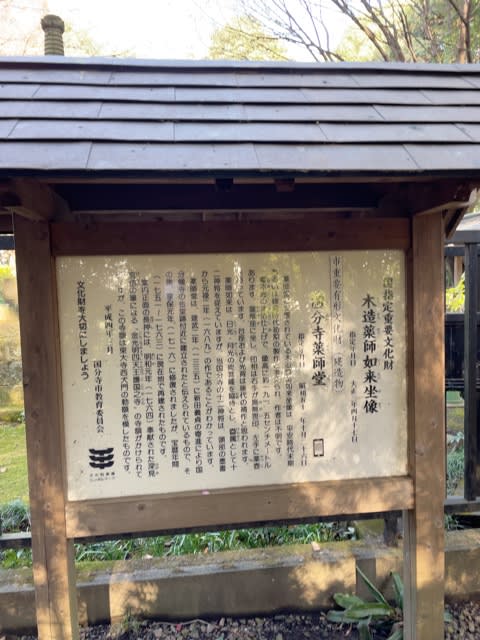

国分寺薬師堂は1335年に新田義貞の寄進により武蔵国分寺史跡の金堂跡付近に建立されたと伝えられる。元は萱葺屋根であったが、1985年に鋼板葺となった。

厨子の中には『木造薬師如来坐像』(重文)が安置されていて年一回10月10日に開帳日がある。また、国分寺の本堂も1333年の分倍河原の戦いで焼失、1725年に再建されたと伝わっている。

これは仁王門も同じであり、仁王像は1718年に造立されている。仁王様の写メにも挑戦したが、どうも手前の枠にピントが合っているような気がする。(以下、次回)