先日の煎茶稽古では、久しぶりに隠逸詩人 林和靖(りんなせい)こと「林逋(りんぽ)」が取り上げられた。

北宋初期の代表的な詩人として、いまもその名声は伝え継がれている。

若くして身寄りがなく貧しい生活をしながら詩を学び、杭州西湖のほとりの孤山に隠居。

生涯独身を通し、梅と鶴を伴侶とした生活を送ったといわれる詩人である。

林和靖の詩の中でも、とくに梅花と西湖の美しさを詠った「山園小梅(さんえんしょうばい)」は

最高傑作として、いまの時代にもよく登場する。

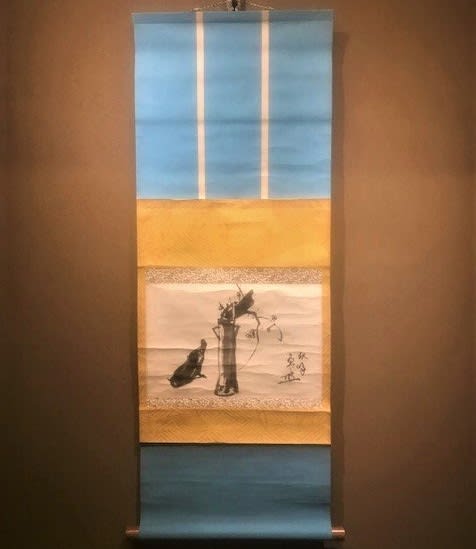

稽古で掲げられていた、このお軸がどのように「山園小梅」につながっていくのか、

まったく見当がつかなかった。

見ての通り、お軸に描かれているのは、今年の干支「猪」のようである。

その猪が何を見ているのか、ということになる。その横に描かれているのは、たぶん梅と思われる。

「その梅だけど、なにか変とは思いませんか」、という宗匠からの問いかけに答えは見つからなかった。

宗匠曰く、梅は、枝が横に広がり、上に向く性質を持っているという。

ではなぜ、この画はあのように下向きに? と問われてみても・・・。

お茶は “素心”という淹れ方で煎茶をいただいた。急須に煎茶をたっぷり入れ、

水柱にいれていたお湯(ぬるめ)をお猪口ほどの湯呑に半分程度の量を入れしばし待つ。

そして煎茶が入っている急須にそそぐ。煎茶のまろやかさが存分に味わえる一煎目である。

そして二煎目はさらにぬるくなったお湯を急須にいれ、しばらく待つ。

二煎目は、予想通り渋味がたってくる。この渋味が “素心”のだいご味である。

三煎目はスペシャルが用意された。渋くなった茶葉にお酒をそそいだ。少し時間をおいて湯呑につぎ分け

試飲。おいしいとは言えないが、年始めのお屠蘇がわりに、と。

お茶を楽しむ合間に、お軸の梅から林和靖の “梅” の世界へと誘われていく。

梅の枝ぶりが下向きに描かれている意図は、林和靖の「山園小梅」の詩を理解したうえで

描いているからこのような梅の画になるのだろう。

さらに、鶴の代わりに猪を描いているのが、またなんとも滑稽である。

山園小梅に「疎影横斜水清浅」という一節がある。

“咲き始めて花もまばらな枝の影を、清く浅い水の上に横に斜めに落とし” という意味になる。

枝が垂れ下がり、まばらに咲く花の姿が水面に映し出されている。

そして続く「暗香浮動月黄昏」が対句になり、月もおぼろの黄昏どきに、

梅の香りがどこからとなく香ってくる。姿は見えぬが梅の存在を感じさせる。

梅を愛する林和靖の、隠逸の悲哀を詠った詩の一節である。

素心で淹れた淹茶(えんちゃ)の渋味、苦味が、林和靖の隠逸の悲哀とかさなってくる。

山園小梅 林逋

衆芳揺落独嬋妍

占尽風情向小園

疎影横斜水清浅

暗香浮動月黄昏

霜禽欲下先偸眼

粉蝶如知合断魂

幸有微吟可相狎

不須檀板共金樽

現代訳にすると、

いろいろな花が散ってしまった後で、梅だけがあでやかに咲き誇り、ささやかな庭の風情を独り占めしている。

咲き初めて葉もまばらな枝の影を、清く浅い水の上に横に斜めに落とし、

月もおぼろな黄昏時になると、香りがどことも知れず、ほのかにただよう。

霜夜の小鳥が降り立とうとして、まずそっと流し目を向ける。

白い蝶がもしこの花のことを知れば、きっと魂を奪われてうっとりするに違いない。

幸いに、私の小声の詩吟を梅はかねがね好いてくれているから、いまさら歌舞音曲も宴会もいらない。