ネット情報から風神雷神像のこぼれ話を見つけたので紹介したいと思う。

風神雷神は、前回の記事で書いたがあまりにも俵屋宗達の屏風図のイメージが強いので、本来の仏像の姿形が見えづらくなっている。

その風神雷神像は、名の通り風神が風を、雷神が雷をつかさどり、仏法を護る神として、また豊穣や福徳を授かる神とされている。仏教では悪を懲らしめ、善を勧めて暴風や雷を整える神として信仰されている。国宝として蓮華王院の本堂(三十三間堂)の千手観音の両サイドに安置され、千体の千手観音を護り続けている。

前回紹介した三十三間堂の風神雷神像以外にも、全国の寺院を護り続けている風神雷神像のいくつかをネット資料をもとに紹介する。

実際に見た人も、TVを通してご存じの方も多い、東京の浅草寺の「雷門」。浅草寺の総門は、最初は駒形付近にあったが、鎌倉時代になって現在地に移転。その時に風神雷神像が祀られた。雷門は正しくは「風雷神門」という。現在の風神雷神像は、江戸時代に焼失を免れた頭部に明治時代になって身体を補刻した像が引き継がれている。

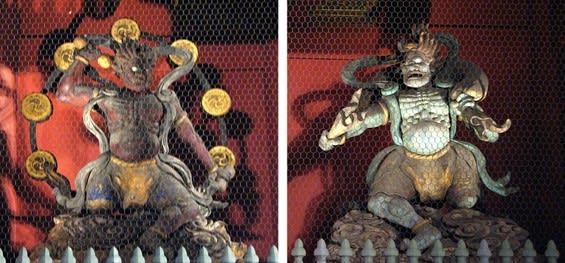

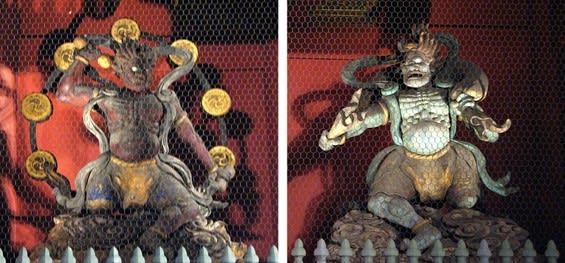

そして栃木県日光市にある、三代将軍徳川家光が祀られている世界遺産の「輪王寺大猷院(りんのうじ たいゆういん)」の二天門に珍しい風神雷神像安置されている。風神は、手の指が4本しかなく東西南北を現し、雷神は、手の指が3本で過去、現在、未来を、足の指が2本で天、地を現しているといわれ特徴のある風神雷神像として知られている。

愛知県碧南市の志貴毘沙門天「妙法寺」 の風神雷神像は陶製で山門の横に安置されている。

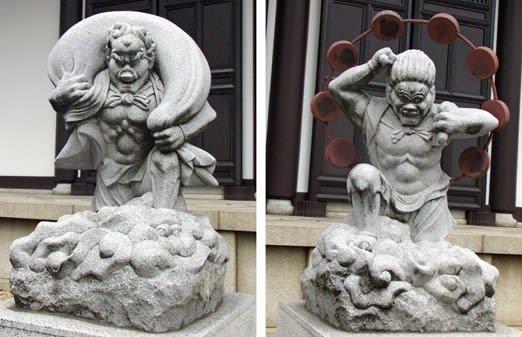

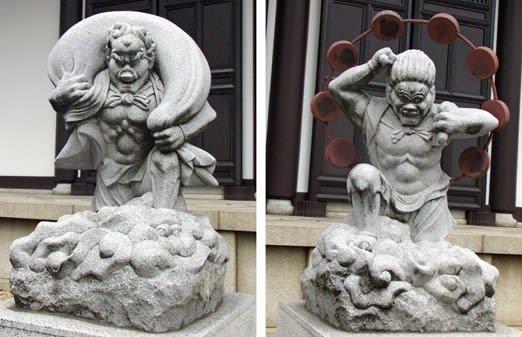

栃木県宇都宮市の「多気山不動明王堂」の風神雷神像は石造でユニークな姿形の像。

東京都目黒区の「東光寺 」の風神雷神像は本堂の左右に設置された石造の像

東京都北区の「金剛寺」の風神雷神像は石造で、1710年の作造とされ、他の像とは一味異なる姿形をしいる。

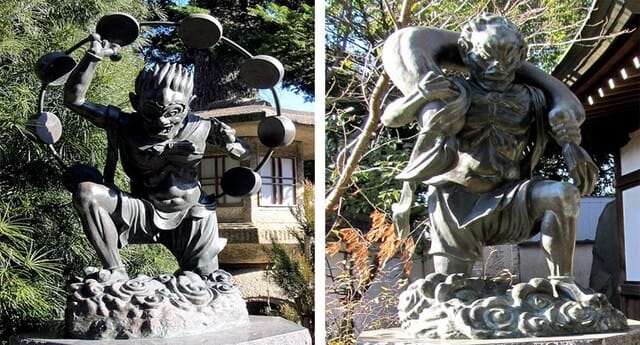

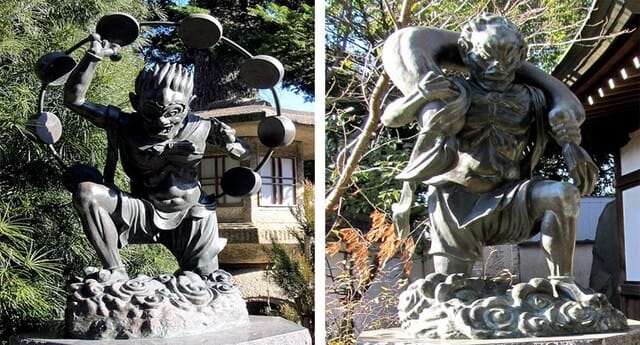

東京都三鷹市の「神龍山開宮寺井口院 」の風神雷神像は、ブロンズ像である。

埼玉県比企郡の「都幾山慈光寺観音堂」の風神雷神は、観音堂外陣の欄間彫刻として残されている。

風神雷神像は、文字通り風と雷の神様なので、姿形にすると当然ながら風袋をもった風神姿、一方、太鼓をもつ雷神の形になる。その姿形を、江戸期の絵師 俵屋宗達が日本美術史に残る姿にした。

全国各地にはまだまた風神雷神像は存在すると思うが、ご存じの方はご報告いただければ幸である。

写真 / 「風神・雷神の像」からの転用