「『墨』は、天然に備わる微粒子が水に馴染むと浸透したり滲み込んだりして千変万化し、千姿万態を無限に生み出すのである。これが墨の本来の性質で、(中略) 可視化の事物を創造する」と大竹卓民氏は表現している。

「墨」については門外漢ではあるが、仏画曼荼羅制作の中で墨を使うことがある。書や水墨画をされる方にとっては、墨は卓民氏がいう可視化の創造にはなくてはならないものである。その墨を生かす「筆」なくしては書や画の創造は考えられない。

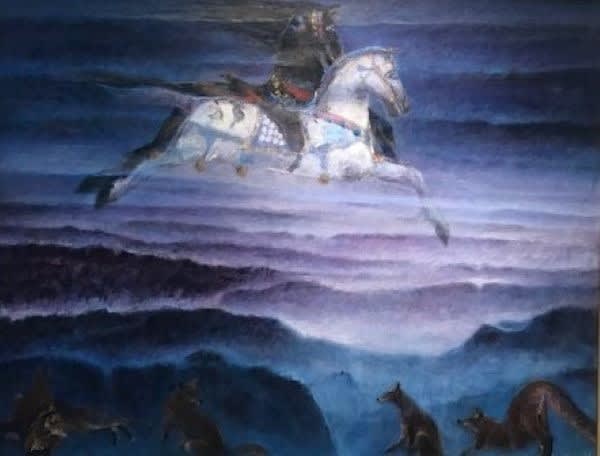

幼少のころから中国で書画の修練を積んだ彼が、筆法を封印して墨と水が織りなす偶然性を最大限に生かした画面を創り出している。その一つが「墨界・万象-都市印象」という題材で、このたび京都の麗の會ギャラリーで個展が開催された。ご縁があって覗いてみると、壁一面に「都市迷離-L」(w186×90cm)が飾られていた。大都会の高層ビルディング群を墨の明暗で描かれ、その迫力は息をも呑み込んでしまうほどのものだった。

ご覧の通り、筆の跡はみじんも感じられない。この「都市迷離シリーズ」では、正方形の紙をスタンプし、その重なりによってビルのような造形をつくりだそうとしたもの。偶然性による墨のにじみを活用した方法である。筆の達人といわれた彼が、自分を超えるために完成作が予想できない「自分では描けない絵」にチャレンジしているのがこの作品群である。

「濃い薄いの明暗の遠近法もあるが、日本でいう『間』で明暗を強調しています」と私には語ってくれた。この手法は日本画がもつ独特の世界観を墨と水と紙と、そして「間」で成立させているという。

西本願寺を訪ねた後に伺ったのだが、午後から中国からの留学生を対象にしたギャラリー講義が予定されていた。それに合わせたわけではないのだが、その講義に参加することに。受講生は私以外すべて中国人で、テーマが「日本画の歴史」だった。卓民氏は、東京藝大でも日本画の研究室に籍を置いているので専門分野になる。ギャラリー講義は絵画や説明書を投影しながら卓民氏の熱弁が続いた。日本人は私一人という中で、冒頭は私に気を使って多少なりとも日本語を交えて解説してくれいたが、熱が入るにつれ日本語がなくなっていった。時より「ワタナベさん、ごめんね !」という言葉がかかる。言葉はわからなくても投影されたものを見ながら楽しい時間を過ごさせてもらった。

※大竹卓民氏プロフィール

中国・上海生まれで29歳の時に来日し武蔵野美術大学、筑波大学大学院芸術研究科修士課程を修了し日本で活動する芸術家である。日本や中国の数々の百貨店で個展を開催。中国中央美術院や上海美術学院岩彩画研究室教授などを歴任。現在は、中国敦煌研究員美術研究所客座研究員、東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室の非常勤講師を務めている。水墨画や日本画などの関連のテレビ番組(特にNHK等)には多数出演。最近では今年の6月NHK「美の壷・<黒と白の宇宙 水墨画>」に出演。日本在住。

リポート&写真/ 渡邉雄二

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/