3月17日(金)

横須賀市自然・人文博物館のイベント野外学習「三浦半島の遺跡めぐり 2」大矢部地区 三浦半島の歴史を形成してきた主要な遺跡群を現地で見学し,各遺跡の有する特徴や時代背景などを解説します。

抽選で当たったので参加して来ました、集合場所はJR横須賀線衣笠駅から

バスで数分の衣笠城址バス停、参加者は45名、募集は30名でしたが60名以上の

応募があり増員したそうです。

案内役は好古会でお世話になっている学芸員(考古学担当)の稲村繁さんと

(民俗担当)瀬川渉さんです。

'遺跡巡り'となっているが今日巡る場所は遺跡が在ったけれど、宅地化や崩落防止の為

調査はしたが原形を留めている場所は少ないそうです。

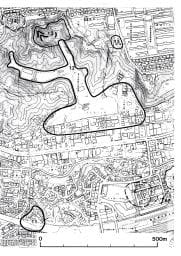

童子谷遺跡(中世) この辺りに多くのやぐら(鎌倉時代中期以降から室町時代前半にかけての横穴式納骨窟または供養堂)があったそうですが住宅化に伴い消えてしまいました。

満昌寺やぐら群と磨崖仏(まがいぶつ)

そばまで行って見る事が出来ます。

義明山満昌寺(源頼朝が三浦大介義明の追善のために建立)の境内を抜けて

鎌倉時代はペルーが来航した久里浜からこの辺りまで海(入江)で、三方が山で

物資の輸送や外敵を防ぐのには適していたので源氏の有力な一族であった

三浦氏の館が築いていたらしき。

地層を見ると岩盤の上に堆積でない土が盛られたと思われる。

近殿神社(ちかたじんじゃ) 三浦一族第6代当主三浦義村が祀られています

<続く>