夏の過ごし方いろいろ。

暑いですねぇ。。。

George Gershwin - Rhapsody in Blue♪

こういうけだるい系音楽でいかがでしょうか?

ドガティ君も、この季節は板の上が気持ちいいらしい。

薄暗い廊下の表面が冷たいのだ。

軒も庇もないまま大きな開口部を東、南、西に設けた家をつくると、もはや熱帯に属しそうな関東以南では、夏の屋内の気温が上昇して大変になることはすでに何度かこのブログで書いた。しかもそのようなつくりでは、雨が少し降っただけで窓を閉めなければならず、雨天時の通風が確保できない。

したがってエアコンを頻繁に稼働させることにもつながる。それってSDGs的に問題ありな住宅だ。

今年の夏は東西逆転! 日本より今年の夏は暑いらしい欧州。北のはずれの英国ですら40度を超えた。記録更新だ。

【Source: ABC】

ついに今月19日、リンカーンシャーのコニングズビー(イングランド)で最高気温40.3度を記録した。英国の話ですよ。イングランドの北部の。

【Sky News】

住宅設計も地球温暖化のことを配慮しないと。自分のためにも、地球環境のためにも。今後を考えると恐ろしい。

建築家の高橋修一さんの測定によれば、木陰で覆われた場所とすぐその隣の木陰がゼロの場所では、地面からの高さ1.5mの気温が12.6度も異なることも、以前このブログで書いた。それって標高0mと標高2,100mの場所の気温差に相当する。

同じことは家の中にも当てはまる。直射日光が屋内に差し込み壁や床がどんどん温まる家とそうでない家では、室内気温が大きく異なってしまう。

日光の取り扱いは、気温だけではなく屋内の明るさとも大いに関係してくる。過去に確かこのブログで、乾正雄先生の著書「夜は暗くてはいけないか」を紹介したことがあると思う。

乾先生は、屋内の適当な暗さ・明るさとはどういうことかを合理的に解説してくれている。加えて言うと、この先生が書いた「ローソクと蛍光灯」という新書もとてもいい。日本では稀な本であると思う。

照度とは一般に屋内照明の明るさについての話であるが、昼間の照明無しの屋内の明るさについても、日本では明るければ明るいほど良いとする傾向が顕著だ。屋内の適度な明るさと、屋内に直射日光が射しこむことは、実はまったく別問題なのだが、どうもごっちゃにされてしまっているようだ。軒も庇もないままに、南向きに大きな開口部を設けることが盛んに行われ、夏も「リビングルームに陽が射しこむ」つくりが好まれる。

戦後の密閉度の高いサッシの普及がそれを可能にしてしまった。軒や庇がなくても、掃き出しの大きな窓を設けることすら可能になったのである。窓さえ閉めれば、屋内に雨が吹き込むことはないからだ。

谷崎潤一郎の著書「陰翳礼讃」とは、戦前の日本の住宅にあった良さを説明したものだ。戦前の日本の住宅の屋内は照明を点けても欧米のそれに比べて暗いが、しかしそれは日本の様々なこと(インテリアから肌の色まで)にとてもよく合っていると、ポジティブに評価した本である。

しかし戦後の日本では蛍光灯が急速に普及する。日本の住宅内の照度は第二次大戦後に大きく変化し、その水準は欧州はおろか米国の住宅も超えてしまうこととなった。今や日本は、世界でも有数の明るい住宅だらけなのである。

どうして日本ってこんなに単純で、極端なんでしょ? 歴史というものを徐々に重ねてジワジワと変化するということをせず、いきなり大きく変化してしまう国だと思う。以前から申し上げている住宅の建て替えサイクルの短さも同様だ。新築しては潰し、新築しては潰す。しかもそれが高価なものだ。

話はちょっと変わる。

そもそも石造建築の窓って、縦に細長い。

学生時代、西洋史の時間に学んだことだ。

縦に細長く、上がアーチ状になっていたりする。日本の木造軸組構法と比べて、石積みの建築は水平方向に広い開口部が設定しにくい。だって広い開口部の上に水平に石を並べたら上から石がばらばら落ちて来てしまう。でも縦に細長い窓を設けて上の部分にアーチ状に石を積めば、石が落ちることも避けられる。

したがってあちらでは窓は縦に細長く、建物の中は一般的に暗い。

でも日本の木造住宅の中も、昔は暗かった(過去)。

樹脂もアルミも存在せず、したがって密閉度の高いサッシもない時代は、紙製の障子か木製の雨戸があるのみだ。障子は紙なのだから、濡れたら終わりだ。しかし例えば梅雨の時期に雨だからと言ってずっと雨戸を閉めておくわけにもゆかないだろう。雨の時だって雨戸は開けておきたい。

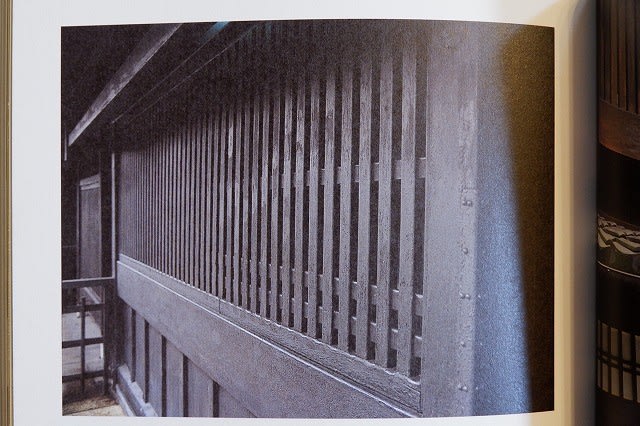

そうだとすると開口部のつくりはこうなる(↓)しかない。障子の外には大きな縁側があり、その上には縁側を覆うように、そしてさらにその先までずっと長い軒が出ているのだ。これなら風を伴う雨の時でも、開口部を大きく開けたまま放置できる。

こんなつくりだから、開口部はやたら大きいが、屋内に直射日光が射しこむことはわずかで、屋内は暗く涼しいのである。

かつての武家屋敷はすごく開口部が大きかった。それは事実だ。でも、だからその武家屋敷の屋内も明るかったというのは、現代人が抱きそうな誤解だ。上記のような作りであれば、家の奥まで直射日光が長時間にわたり射しこむなんてありえないし、その時代に蛍光灯などないのだから夜は当然暗い。終日暗いのである。

街の中のいわゆる町屋になると、開口部ははるかに小さい。

武家屋敷じゃあるまいし、街中の小さな家では軒も庇も出すには限度がある。縁側だってあっても小さい。

なんてことを、この時期よく考える。

我が家の中も、現代の基準からしたらかなり暗めだ。しかしおかげ様で涼しい。また上げ下げ型窓を重宝している。軒か庇があって、その下にこの型の窓がいくつかあれば、仮に暴風雨の時でも、軒や庇に近い窓の上半分を開けて通風を確保することが出来るので、全部窓を閉め切ってエアコンの冷房・除湿に頼るなんて事態をかなり避けられる。

昔から私はこんなことばかり考えている。

さて、ペンネ。

ペンネって注意が必要だ。

スパゲティと同じ重さの量を茹でると、量が多すぎるのだ。

ペンネの不思議。

控えめに、控えめに。

パセリ。

パプリカを切ろう。

パプリカのあとは、ニンニクのみじん切り、ナスを適度に切ろう。

サラダも用意する。

ラップして冷蔵庫へ。

唐辛子もたくさんね。

トマト缶。足りないのでトマトペーストも用意。

さて、材料はそろった。

あ、サラダ・ドレッシングの作成。

オリーブオイル、酢、塩、胡椒。

ドガティ君はねんね。きゃっ!かわいい💛

オリーブオイル、ニンニク、唐辛子を加熱。

ドガティ君が起床して、中華鍋の下でスタンバイ。

豚ひき肉を炒める。

ナス、パプリカ、トマト缶、トマトペースト。

そこへケチャップ少し、コンソメ顆粒、醤油を足す。

少し水を足して、くつくつと煮る。

ナスを柔らかくしましょう。

非常に安価なアルパカをつめたぁ~~く冷やしてぐびぐび飲む。

コンソメ顆粒で味付け。

最後に塩や胡椒で調整。

できた!

挽肉とナスのペンネだ。

アルパカもね。その前にビールも飲んでいるので、ちょっと酔ってきたな。

おいしそうでしょ?

ペンネというと、瞬間的に「アラビアータ!」と反応がありそうだが、あれはちょっと退屈。

もうちょっとしっかり食べたい時は、挽き肉やナスを使うといいですよ。

見るからにおいしそう(↓)。

ワイン・グラスが汗をかいているね。

夏らしい情景。

サラダも食べましょう。

挽肉たっぷり。

ナスもころころ。

ペンネの中にトマトや挽き肉が入り、とっても食べ応えあり。