安斎育郎さんと考える放射能汚染⑨

被ばくはできるだけ低く

福島原発事故では国が、年間20シーベルト以上の被ばく線量を避難区域設定の基準にしています。今回は放射線防護の考え方を紹介します。

各国に放射線防護の安全基準を勧告しているのは、非政府機関である「国際放射線防護委員会」(ICRP)です。日本の法律も、国際放射線防護委員会の勧告に依拠しています。1950年の発足以来、累次の勧告を行っています。その中から放射線防護の原則を紹介します。

考え方の基本は、「余計な放射線は、極力浴びないようにすること」。これに尽きます。この原則を、現実の事態に直面してどう貫くかがポイントです。

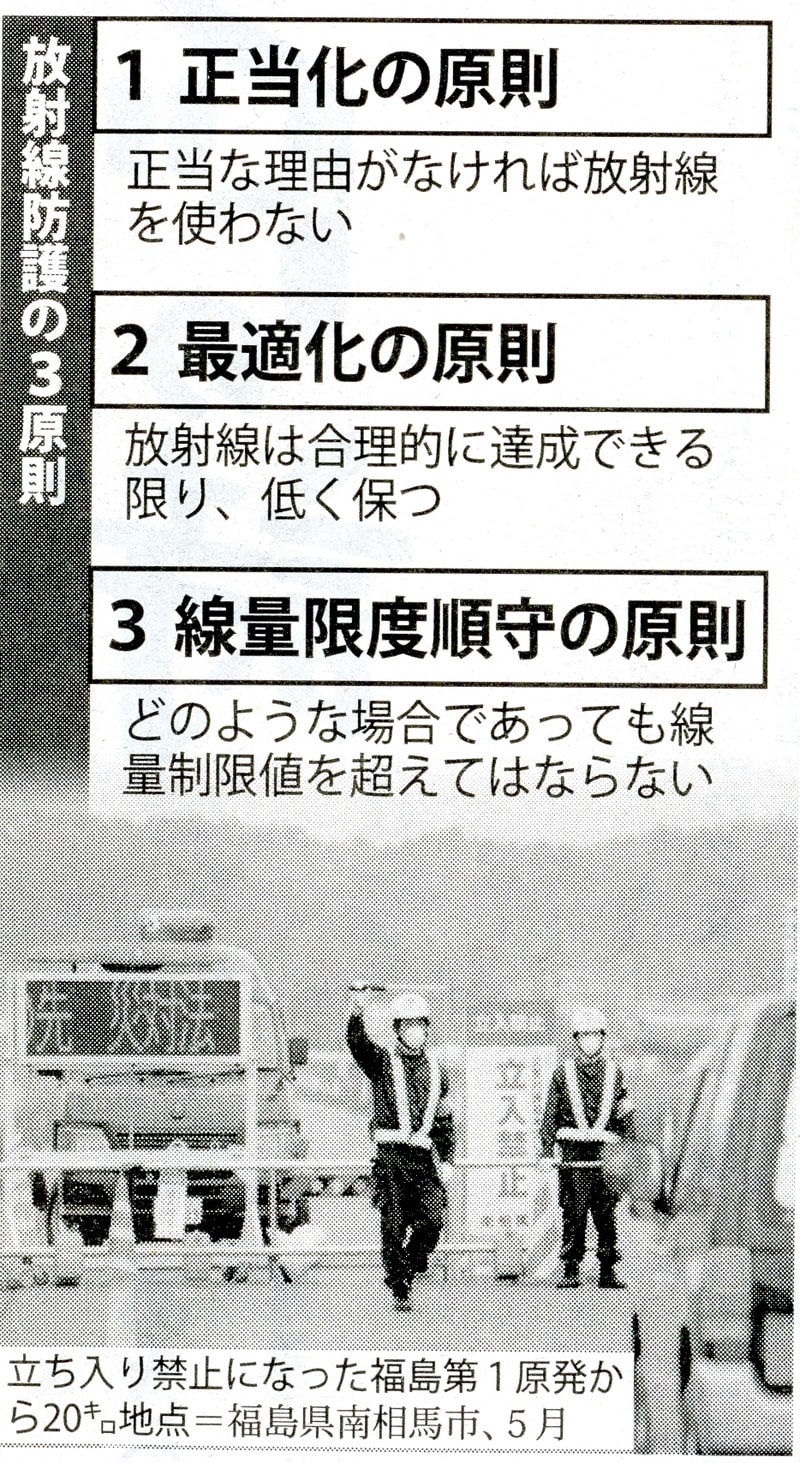

国際放射線防護委員会の原則の第一は、放射線被ばくを伴う行為には、被ばくに見合う利益が必ずあって、被ばくが正当な理由によって裏打ちされなければならないという原則です。これは、「正当化の原則」と呼ばれています。

第二の原則は、「放射線は合理的に達成できうる限り、低く保たなければならない」というものです。「最適化の原則」とも呼びます。

この原則の前には「経済的・社会的要因を考慮に入れて」という説明があります。被ばくを軽減できる場合でもそのことに要する費用が、線量の軽減で得られる利益よりも大きければ、被ばく量をあえてそれ以上、下げる必要はないというニュアンスを含んでいます。

国際放射線防護委員会の勧告には、原子力産業の経済合理性を追求する傾向が反映されています。「被ばくは低いほど良い」とする原則の具体化にあたっては、「もっと低く」と求める私たちと、「それ以上はごかんべんを」と抵抗する側とのせめぎあいがあるのです。

私たちの考え方からすれば、第二原則は「被ばくはなるべく低く」ということに尽きます。

第三の原則は、個々人の放射線被ばくは、どのような場合であっても、国際放射線防護委員会が勧告する線量制限値を超えてはならないということです。これを「線量限度順守の原則」といいます。

低線量とがん

これまで人類は、広島・長崎の原爆被災やチェルノブイリ原発事故など、いくつかの被ばく体験をしてきました。大量の被ばくをした場合の影響はかなりはっきりしてきたのですが、多くの人が少しずつ被ばくをした場合、どのくらいのがんにかかるのかはまだ、確定的なことがいえない段階です。広島・長崎の被爆者約10万人を対象に調べたデータでも、100~200ミリシーベルト以下の領域では明らかながんの増加は認められていないということです。

しかし、そうはいっても低い被ばくレベルでも低い確率なりに細胞が傷つけられますから、がんが起こる確率は高まると思ったほうがいいと考えられます。そこで、低い被ばく線量の場合でも、証拠は不十分ながら、低いは低いなりに、がんの危険を背負い込むと考えるのが、放射線防護の基本になっています。

低線量の場合に線量とがんの発生率の間に「正比例関係」があるのか、線量が2倍になるとがん発生率は2倍以上になるのか、あるいは、そんなに増えないのか―。データがないので「仮説」をたてなければなりませんが、この「仮説」の立て方によって、低い被ばく領域でのリスク係数の評価がかなり違ってきます。

この問題は「現在進行形」で「流動的」です。分からないから安全なのではなく、分からないからこそ、できるだけ被ばくを減らす姿勢が大事だと思います。

国際基準とは

放射線を扱う職業人の場合は5年間の平均が年間20ミリシーベルトです。一般公衆は、年間1ミリシーベルトが制限値とされています。一般公衆が職業人より低いのは、胎児や乳幼児など放射線感受性の高い層も含まれているなどの理由です。歴史的にも相対的に低い値が勧告されてきました。

年間1ミリシーベルトという被ばく線量の制限値が定められたのはどういう理由からでしょうか。

国際放射線防護委員会は全身が均等に10ミリシーベルト浴びた場合、晩発的影響により何らかのがんで死亡する割合は「1万人に1人」程度と評価しています。この数字は、少し古いですが1977年の勧告の中で発表された数値です。

国際放射線防護委員会は、一般公衆については、年間10万~100万人に1人程度の死のリスクは社会的に容認されているという考え方を前提にしています。そうすると、「10万人に1人」の死亡のリスクに対応する一般公衆の線量限度を考えていくと、「年間1ミリシーベルト」になるというわけです。つまり、年1ミリシーベルトの基準は、「年に10万人に1人ががんで死亡するリスク」を前提としているといえます。

しかし、前に述べたように、この数字も絶対的なものではなく、絶えず低くする努力が必要です。

「しんぶん赤旗」日曜版 2011年9月25日付掲載

今回の福島原発事故による一般人の被ばくは、チェルノブイリに続く、広大な地域における比較的低い線度の長期間に及ぶ被ばくになります。

この問題は、「現在進行形」で「流動的」なのです。

安斎さんの言われるように、「分からないから安全なのでなく、分からないからこそ、できるだけ被ばくを減らす姿勢が大事」とは、国民も行政も国も肝に銘じて取り組んでいかないといけないと思います。

被ばくはできるだけ低く

福島原発事故では国が、年間20シーベルト以上の被ばく線量を避難区域設定の基準にしています。今回は放射線防護の考え方を紹介します。

各国に放射線防護の安全基準を勧告しているのは、非政府機関である「国際放射線防護委員会」(ICRP)です。日本の法律も、国際放射線防護委員会の勧告に依拠しています。1950年の発足以来、累次の勧告を行っています。その中から放射線防護の原則を紹介します。

考え方の基本は、「余計な放射線は、極力浴びないようにすること」。これに尽きます。この原則を、現実の事態に直面してどう貫くかがポイントです。

国際放射線防護委員会の原則の第一は、放射線被ばくを伴う行為には、被ばくに見合う利益が必ずあって、被ばくが正当な理由によって裏打ちされなければならないという原則です。これは、「正当化の原則」と呼ばれています。

第二の原則は、「放射線は合理的に達成できうる限り、低く保たなければならない」というものです。「最適化の原則」とも呼びます。

この原則の前には「経済的・社会的要因を考慮に入れて」という説明があります。被ばくを軽減できる場合でもそのことに要する費用が、線量の軽減で得られる利益よりも大きければ、被ばく量をあえてそれ以上、下げる必要はないというニュアンスを含んでいます。

国際放射線防護委員会の勧告には、原子力産業の経済合理性を追求する傾向が反映されています。「被ばくは低いほど良い」とする原則の具体化にあたっては、「もっと低く」と求める私たちと、「それ以上はごかんべんを」と抵抗する側とのせめぎあいがあるのです。

私たちの考え方からすれば、第二原則は「被ばくはなるべく低く」ということに尽きます。

第三の原則は、個々人の放射線被ばくは、どのような場合であっても、国際放射線防護委員会が勧告する線量制限値を超えてはならないということです。これを「線量限度順守の原則」といいます。

低線量とがん

これまで人類は、広島・長崎の原爆被災やチェルノブイリ原発事故など、いくつかの被ばく体験をしてきました。大量の被ばくをした場合の影響はかなりはっきりしてきたのですが、多くの人が少しずつ被ばくをした場合、どのくらいのがんにかかるのかはまだ、確定的なことがいえない段階です。広島・長崎の被爆者約10万人を対象に調べたデータでも、100~200ミリシーベルト以下の領域では明らかながんの増加は認められていないということです。

しかし、そうはいっても低い被ばくレベルでも低い確率なりに細胞が傷つけられますから、がんが起こる確率は高まると思ったほうがいいと考えられます。そこで、低い被ばく線量の場合でも、証拠は不十分ながら、低いは低いなりに、がんの危険を背負い込むと考えるのが、放射線防護の基本になっています。

低線量の場合に線量とがんの発生率の間に「正比例関係」があるのか、線量が2倍になるとがん発生率は2倍以上になるのか、あるいは、そんなに増えないのか―。データがないので「仮説」をたてなければなりませんが、この「仮説」の立て方によって、低い被ばく領域でのリスク係数の評価がかなり違ってきます。

この問題は「現在進行形」で「流動的」です。分からないから安全なのではなく、分からないからこそ、できるだけ被ばくを減らす姿勢が大事だと思います。

国際基準とは

放射線を扱う職業人の場合は5年間の平均が年間20ミリシーベルトです。一般公衆は、年間1ミリシーベルトが制限値とされています。一般公衆が職業人より低いのは、胎児や乳幼児など放射線感受性の高い層も含まれているなどの理由です。歴史的にも相対的に低い値が勧告されてきました。

年間1ミリシーベルトという被ばく線量の制限値が定められたのはどういう理由からでしょうか。

国際放射線防護委員会は全身が均等に10ミリシーベルト浴びた場合、晩発的影響により何らかのがんで死亡する割合は「1万人に1人」程度と評価しています。この数字は、少し古いですが1977年の勧告の中で発表された数値です。

国際放射線防護委員会は、一般公衆については、年間10万~100万人に1人程度の死のリスクは社会的に容認されているという考え方を前提にしています。そうすると、「10万人に1人」の死亡のリスクに対応する一般公衆の線量限度を考えていくと、「年間1ミリシーベルト」になるというわけです。つまり、年1ミリシーベルトの基準は、「年に10万人に1人ががんで死亡するリスク」を前提としているといえます。

しかし、前に述べたように、この数字も絶対的なものではなく、絶えず低くする努力が必要です。

「しんぶん赤旗」日曜版 2011年9月25日付掲載

今回の福島原発事故による一般人の被ばくは、チェルノブイリに続く、広大な地域における比較的低い線度の長期間に及ぶ被ばくになります。

この問題は、「現在進行形」で「流動的」なのです。

安斎さんの言われるように、「分からないから安全なのでなく、分からないからこそ、できるだけ被ばくを減らす姿勢が大事」とは、国民も行政も国も肝に銘じて取り組んでいかないといけないと思います。