挫折の日銀③ よこしまな狙いで動き

日銀の「異次元緩和」が挫折した理由の三つ目は、よこしまな動機に突き動かされてきたことです。円安と株高への誘導です。

表向き政府・日銀は「円椙場の押し下げ」ではなく「デフレ脱却」が「異次元緩和」の目的だという説明を繰り返してきました。「通貨安競争を回避する」ことは国際的な合意事項だからです。

『日銀日記』に本音

しかし本音では円安・株高を狙っていたと、日銀副総裁を務めた岩田規久男氏は『日銀日記』に包み隠さず書いています。

「量的・質的金融緩和」は「長期の予想実質金利を引き下げる」ので「(金利の低い)預金や国債から株式や不動産へ」資産が移動し、「株価や不動産価格や、株式や不動産を組み込んだ投資信託の価格が上昇する」。また「海外と日本の名目金利差の拡大」は「過度の円高修正・外貨高」(円安)を招き、「外貨建て資産を保有している家計や企業」に「資産価格の上昇の利益」をもたらす。利益を得た家計と企業は「消費・住宅投資と、配当・賃金支払いを増やす」という調子です。

円安・株高・不動産価格上昇で大企業と富裕層がもうかれば、社会全体に富がしたたり落ちる―。典型的な「おこぼれ(トリクルダウン)経済」理論です。

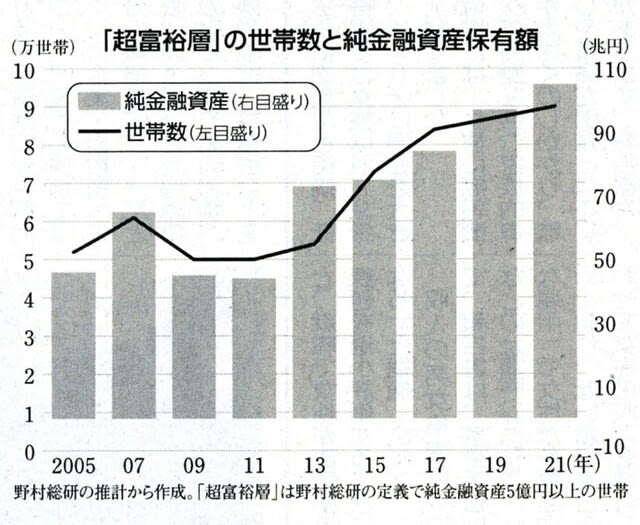

「異次元緩和」は実際に円安と株高を呼び、大企業と富裕層の資産を膨張させました。しかしトリクルダウンは起きません。それどころか実質賃金は下がり続け、格差が広がりました。2022年には日米金利差の急拡大から異常円安が進み、輸入物価が高騰しました。円安誘導で「デフレ」から脱却するはずが、経済は低迷したまま、円安による物価上昇で国民が苦しめられています。日銀が陥った矛盾は深刻です。

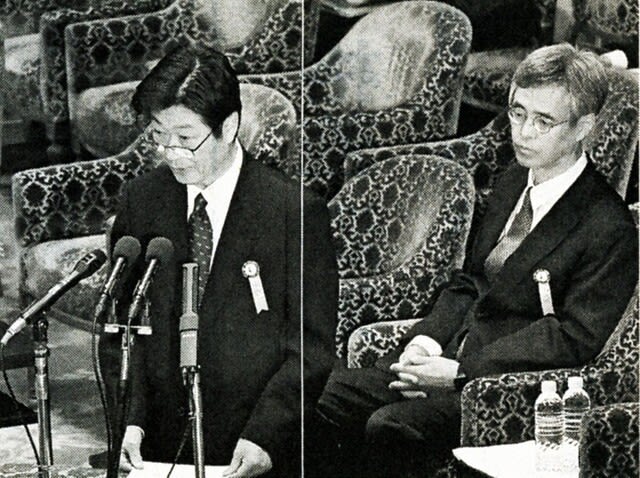

日銀副総裁候補の2氏。所信を述べる内田真一氏(左)と氷見野良三氏=2月24日、衆院議運委

戦争の教訓を無視

「異次元緩和」のもう一つのよこしまな動機は「財政ファイナンス」(中央銀行が国債を引き受けて政府に資金を供給すること)です。

戦時中の日本政府は国債の日銀引き受けで戦費を調達し、戦後に爆発的なインフレを発生させました。この教訓を踏まえて日銀の国債引き受けは財政法第5条で禁止されています。現在、日銀は市場を経由して国債を買い入れているので直接引き受けではない、と弁明しています。

しかし10年に及ぶ「異次元緩和」で日銀が保有する国債は588兆円に達し、国債発行残高の5割を超えています。「国債市場の機能が低下」しており、「事実上の『財政ファイナンス』の状態」(木内登英野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの2月10日付「コラム」)です。

そのうえ岸田文雄政権は軍事費を2倍に増額し、建設国債を自衛隊の艦船や潜水艦の財源に充てる方針です。軍事対軍事の悪循環を引き起こす大軍拡のための野放図な国債発行に日銀が加担すれば、戦時中の二の舞いです。いずれ円への信認を失墜させて悪性インフレを招きかねません。

日銀新体制に求められるのは金融政策の正常化に向けて手を打つことです。そのための必須条件は、政府が大軍拡をやめて国民の所得を増やす政策に転換し、実体経済を立て直すことです。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年3月9日付掲載

日銀の「異次元緩和」が挫折した理由の三つ目は、よこしまな動機。円安と株高への誘導。

「異次元緩和」は実際に円安と株高を呼び、大企業と富裕層の資産を膨張。しかしトリクルダウンは起きません。それどころか実質賃金は下がり続け、格差が広がる。

日銀新体制に求められるのは金融政策の正常化に向けて手を打つこと。そのための必須条件は、政府が大軍拡をやめて国民の所得を増やす政策に転換し、実体経済を立て直すこと。

日銀の「異次元緩和」が挫折した理由の三つ目は、よこしまな動機に突き動かされてきたことです。円安と株高への誘導です。

表向き政府・日銀は「円椙場の押し下げ」ではなく「デフレ脱却」が「異次元緩和」の目的だという説明を繰り返してきました。「通貨安競争を回避する」ことは国際的な合意事項だからです。

『日銀日記』に本音

しかし本音では円安・株高を狙っていたと、日銀副総裁を務めた岩田規久男氏は『日銀日記』に包み隠さず書いています。

「量的・質的金融緩和」は「長期の予想実質金利を引き下げる」ので「(金利の低い)預金や国債から株式や不動産へ」資産が移動し、「株価や不動産価格や、株式や不動産を組み込んだ投資信託の価格が上昇する」。また「海外と日本の名目金利差の拡大」は「過度の円高修正・外貨高」(円安)を招き、「外貨建て資産を保有している家計や企業」に「資産価格の上昇の利益」をもたらす。利益を得た家計と企業は「消費・住宅投資と、配当・賃金支払いを増やす」という調子です。

円安・株高・不動産価格上昇で大企業と富裕層がもうかれば、社会全体に富がしたたり落ちる―。典型的な「おこぼれ(トリクルダウン)経済」理論です。

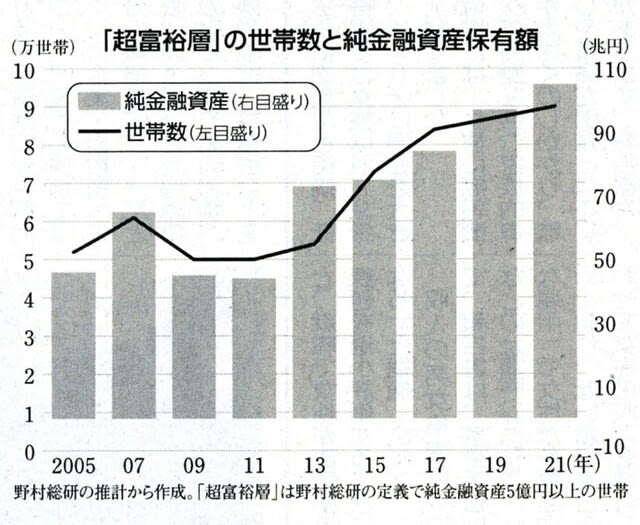

「異次元緩和」は実際に円安と株高を呼び、大企業と富裕層の資産を膨張させました。しかしトリクルダウンは起きません。それどころか実質賃金は下がり続け、格差が広がりました。2022年には日米金利差の急拡大から異常円安が進み、輸入物価が高騰しました。円安誘導で「デフレ」から脱却するはずが、経済は低迷したまま、円安による物価上昇で国民が苦しめられています。日銀が陥った矛盾は深刻です。

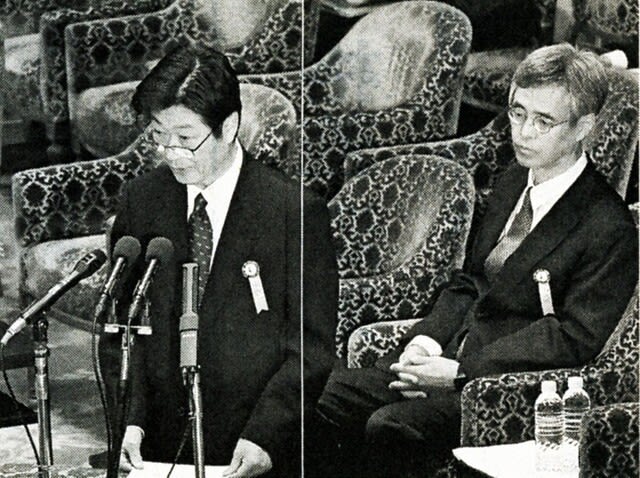

日銀副総裁候補の2氏。所信を述べる内田真一氏(左)と氷見野良三氏=2月24日、衆院議運委

戦争の教訓を無視

「異次元緩和」のもう一つのよこしまな動機は「財政ファイナンス」(中央銀行が国債を引き受けて政府に資金を供給すること)です。

戦時中の日本政府は国債の日銀引き受けで戦費を調達し、戦後に爆発的なインフレを発生させました。この教訓を踏まえて日銀の国債引き受けは財政法第5条で禁止されています。現在、日銀は市場を経由して国債を買い入れているので直接引き受けではない、と弁明しています。

しかし10年に及ぶ「異次元緩和」で日銀が保有する国債は588兆円に達し、国債発行残高の5割を超えています。「国債市場の機能が低下」しており、「事実上の『財政ファイナンス』の状態」(木内登英野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの2月10日付「コラム」)です。

そのうえ岸田文雄政権は軍事費を2倍に増額し、建設国債を自衛隊の艦船や潜水艦の財源に充てる方針です。軍事対軍事の悪循環を引き起こす大軍拡のための野放図な国債発行に日銀が加担すれば、戦時中の二の舞いです。いずれ円への信認を失墜させて悪性インフレを招きかねません。

日銀新体制に求められるのは金融政策の正常化に向けて手を打つことです。そのための必須条件は、政府が大軍拡をやめて国民の所得を増やす政策に転換し、実体経済を立て直すことです。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年3月9日付掲載

日銀の「異次元緩和」が挫折した理由の三つ目は、よこしまな動機。円安と株高への誘導。

「異次元緩和」は実際に円安と株高を呼び、大企業と富裕層の資産を膨張。しかしトリクルダウンは起きません。それどころか実質賃金は下がり続け、格差が広がる。

日銀新体制に求められるのは金融政策の正常化に向けて手を打つこと。そのための必須条件は、政府が大軍拡をやめて国民の所得を増やす政策に転換し、実体経済を立て直すこと。