地方志向の若い世代 島根県の中山間地域にみる① 幸せ感じる時間増えた

地方の田舎暮らしに魅力を感じる若い世代が増えています。過疎と高齢化が進む島根県の中山間地域に移住(Iターン)した若い人たちを訪ねました。(矢守一英)

島根県の中南部、中国山地の山あいにある人口5300人の飯南(いいなん)町。

国道沿いの道の駅「頓原」(とんばら)で出会ったのが山口猛さん(37)、郁美さん(35)の家族です。5歳の、りりあちゃん、2歳になる千莉ちゃんとともに9月下旬、静岡県の三島市から移住したばかりです。もともと、まちおこしに興味があり、「自然の中で地に足をつけて暮らしたい」というのが夫婦共通の願いでした。夫の猛さんが会社を辞めたことを機に、「行くなら今しかない」と決意しました。

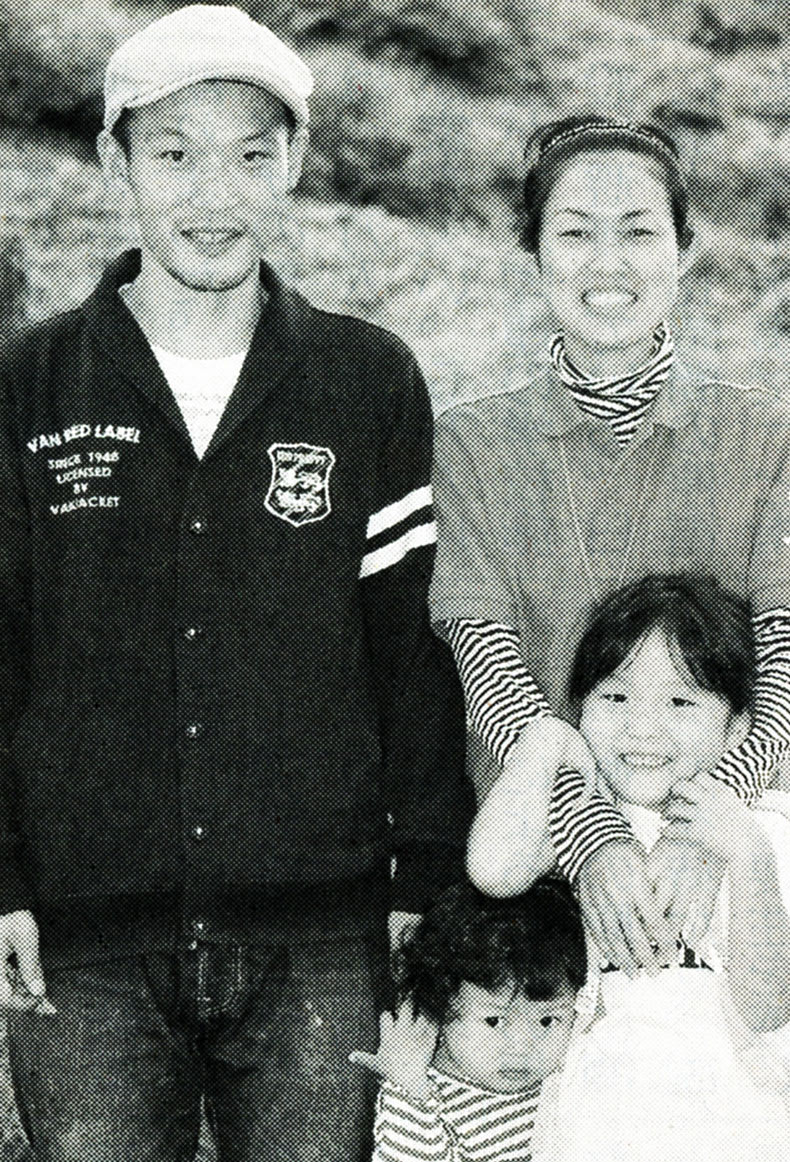

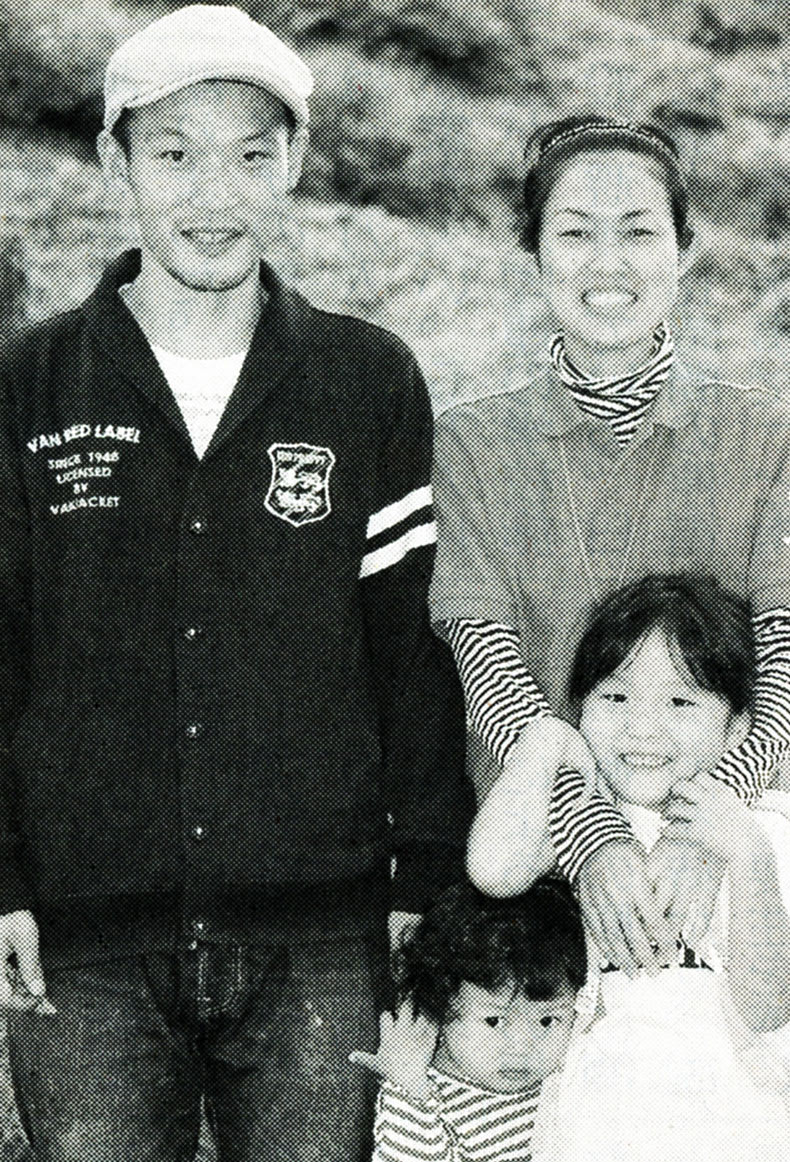

山口さんの家族=島根県飯南町

町の支援心強い

民家を借りての新生活。近所付き合いなど不安もありましたが、「大家さんが野菜などを差し入れしてくれます。今では親せきのような関係」(郁美さん)といいます。町の定住促進担当の職員が親身になって相談に応じてくれることも心強いと語ります。同職員の大江基博さん(41)もIターンのひとり。「一人ひとりの状況を見ながら、しっかり支援していきたい」と話します。

山口さんは地域の行事などにも積極的に参加しています。自然木のブランコ遊びなど、子どもたちにとっても、新鮮な体験の連続です。

郁美さんは道の駅のアイスクリーム店で働き、猛さんは町の農林業定住研修制度を利用し、農業を目指しています。同制度は2年間毎月15万円を支給、町内の農家や農業法人で研修を受けることができる町の定住支援策です。

「未知の世界ですが、やれるところまで挑戦し、その先はまた考える」と猛さん。「この町に来て、本当に幸せを感じる時間が増えました。田舎の人は温かいし、いいところだと、みんなにいいたい」。郁美さんの笑みがこぼれました。

産直市で働く竹村さん(左)=島根県飯南町

橋渡しの仕事を

道の駅の農産物直売所で働く竹村佑子さん(25)は東京都杉並区の出身です。「地域づくりの手伝いを」という思いから2年前に町にやってきました。東京の大学では農業経済学を専攻。関東近郊の直売所にもたびたび足を運ぶなかで、野菜など農産物の流通に興味を持つようになりました。卸売市場に勤めた経験もあります。

縁もゆかりもなかった土地にIターンして、不安もありましたが、地域に入り、いろんな行事にも出るうちに、近所の付き合いも深まっていったと話します。「Iターン者同士の交流もあるので安心です。隣町の人たちとの情報交換などもどんどんしたい」と竹村さん。将来は「農家と住民をつなぐ橋渡し役の仕事」を希望しています。

日本共産党飯南町議の伊藤好晴さんは「若い人たちが希望を持って住み続けられるように、子育てや定住対策などのいっそうの充実のために努力していく」と語ります。

島根県中山間地域研究センターの調査によると、県内の中山間地域、特に山間部で子どもの数が増えつつあるといいます。

飯南町では20~30歳代の女性の人口が2010年から3年間で34人増えています。

同センターの藤山浩さんは「これだけ周辺部で子どもの数が増えたことはこれまでなかった。出生数の増加もあるが、子育て世代の移住者が増えたことも要因の一つ」と分析します。

田舎に向かう若い人たちの意識について、地方自治論が専門で島根大学名誉教授の保母武彦さんはいいます。「若い人たちは自分の生きがい、働きがいをみつけようとしています。いかに、もうけるかということではなく、世の中の役に立ちたいという思いが強いのでしょう」(つづく)(4回連載の予定です)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年10月23日付掲載

いくら田舎暮らしにあこがれても、定住の支援や就労の支援がなければ、なかなか実現しないと思います。

中山間地で取り組みが広がり、若者の人口が増えている事は頼もしい事です。

地方の田舎暮らしに魅力を感じる若い世代が増えています。過疎と高齢化が進む島根県の中山間地域に移住(Iターン)した若い人たちを訪ねました。(矢守一英)

島根県の中南部、中国山地の山あいにある人口5300人の飯南(いいなん)町。

国道沿いの道の駅「頓原」(とんばら)で出会ったのが山口猛さん(37)、郁美さん(35)の家族です。5歳の、りりあちゃん、2歳になる千莉ちゃんとともに9月下旬、静岡県の三島市から移住したばかりです。もともと、まちおこしに興味があり、「自然の中で地に足をつけて暮らしたい」というのが夫婦共通の願いでした。夫の猛さんが会社を辞めたことを機に、「行くなら今しかない」と決意しました。

山口さんの家族=島根県飯南町

町の支援心強い

民家を借りての新生活。近所付き合いなど不安もありましたが、「大家さんが野菜などを差し入れしてくれます。今では親せきのような関係」(郁美さん)といいます。町の定住促進担当の職員が親身になって相談に応じてくれることも心強いと語ります。同職員の大江基博さん(41)もIターンのひとり。「一人ひとりの状況を見ながら、しっかり支援していきたい」と話します。

山口さんは地域の行事などにも積極的に参加しています。自然木のブランコ遊びなど、子どもたちにとっても、新鮮な体験の連続です。

郁美さんは道の駅のアイスクリーム店で働き、猛さんは町の農林業定住研修制度を利用し、農業を目指しています。同制度は2年間毎月15万円を支給、町内の農家や農業法人で研修を受けることができる町の定住支援策です。

「未知の世界ですが、やれるところまで挑戦し、その先はまた考える」と猛さん。「この町に来て、本当に幸せを感じる時間が増えました。田舎の人は温かいし、いいところだと、みんなにいいたい」。郁美さんの笑みがこぼれました。

産直市で働く竹村さん(左)=島根県飯南町

橋渡しの仕事を

道の駅の農産物直売所で働く竹村佑子さん(25)は東京都杉並区の出身です。「地域づくりの手伝いを」という思いから2年前に町にやってきました。東京の大学では農業経済学を専攻。関東近郊の直売所にもたびたび足を運ぶなかで、野菜など農産物の流通に興味を持つようになりました。卸売市場に勤めた経験もあります。

縁もゆかりもなかった土地にIターンして、不安もありましたが、地域に入り、いろんな行事にも出るうちに、近所の付き合いも深まっていったと話します。「Iターン者同士の交流もあるので安心です。隣町の人たちとの情報交換などもどんどんしたい」と竹村さん。将来は「農家と住民をつなぐ橋渡し役の仕事」を希望しています。

日本共産党飯南町議の伊藤好晴さんは「若い人たちが希望を持って住み続けられるように、子育てや定住対策などのいっそうの充実のために努力していく」と語ります。

島根県中山間地域研究センターの調査によると、県内の中山間地域、特に山間部で子どもの数が増えつつあるといいます。

飯南町では20~30歳代の女性の人口が2010年から3年間で34人増えています。

同センターの藤山浩さんは「これだけ周辺部で子どもの数が増えたことはこれまでなかった。出生数の増加もあるが、子育て世代の移住者が増えたことも要因の一つ」と分析します。

田舎に向かう若い人たちの意識について、地方自治論が専門で島根大学名誉教授の保母武彦さんはいいます。「若い人たちは自分の生きがい、働きがいをみつけようとしています。いかに、もうけるかということではなく、世の中の役に立ちたいという思いが強いのでしょう」(つづく)(4回連載の予定です)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年10月23日付掲載

いくら田舎暮らしにあこがれても、定住の支援や就労の支援がなければ、なかなか実現しないと思います。

中山間地で取り組みが広がり、若者の人口が増えている事は頼もしい事です。