暴走と破滅の敵基地攻撃② 米軍とともに攻撃着手

「敵基地攻撃能力」とは、攻撃される前に弾道ミサイルの発射基地などを直接攻撃し、破壊できる能力をいいます。その具体的内容について、河野太郎防衛相(当時)が7月9日の参院外交防衛委員会で日本共産党の井上哲士議員の質問に、次のように踏み込んで答弁しました。

途方もない軍拡

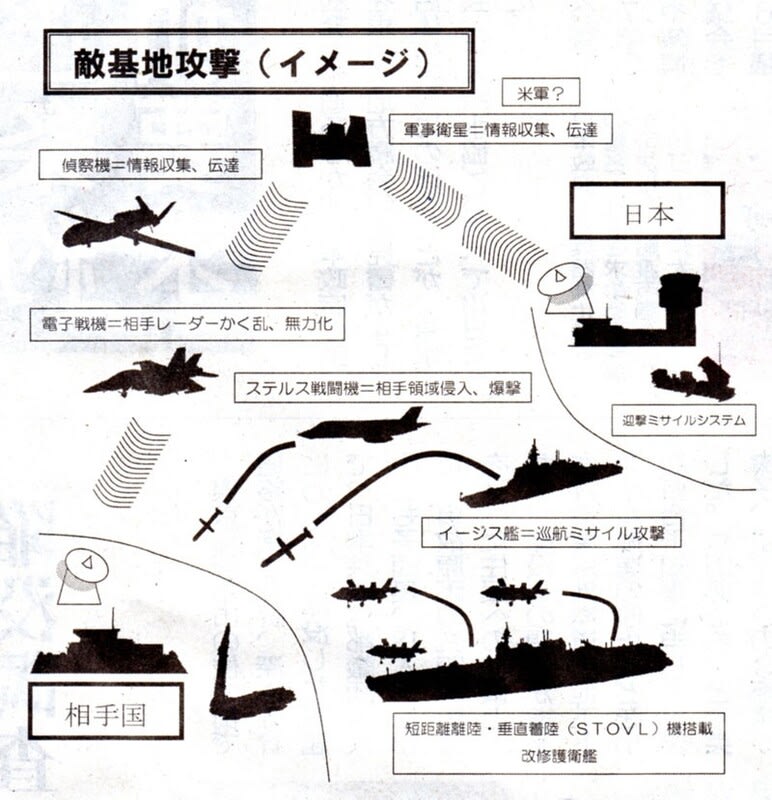

①他国の領域においてミサイルの発射機や基地の正確な位置を把握する②防空用レーダーや対空ミサイルを攻撃して無力化し制空権を一時的に確保する③その上でミサイルの発射機や基地を破壊し、発射能力を無力化する④効果を把握した上でさらなる攻撃を行う。

こうした「一連のオペレーション(作戦)」に必要な装備体系として、▽敵基地に関する正確な情報収集・監視・偵察能力=監視衛星や無人偵察機▽敵の防空レーダー、対空ミサイル無力化能力=電子戦機など▽ミサイル基地など破壊のため航空機の侵入能力=ステルス戦闘機、爆撃機▽遠隔地から攻撃する長距離巡航ミサイル―が挙げられます。途方もない大軍拡につながることは避けられません。

すでに防衛省は、2018年12月に策定された「防衛計画の大綱」に基づき、「いずも」型護衛艦へのF35Bステルス戦闘機の搭載や、射程500キロのミサイル「JSM」など長射程ミサイルの導入、「島嶼(とうしょ)防衛」用高速滑空弾の開発に着手。遠隔地にいる敵に電波妨害をかける攻撃機「スタンド・オフ電子戦機」の研究・開発も進めています。

「抑止」の大転換

安倍晋三前首相は退任前の談話(9月11日)で、敵基地攻撃能力の保有が「抑止力」強化につながるとしています。防衛ジャーナリストの半田滋氏は、これまで自衛隊は、相手が攻撃を仕掛けても目的を達成できないほどの強い防御力を持つ「拒否的抑止」に基づいて政策を決めてきたが、敵基地攻撃能力を持てば、米軍のような、攻撃を仕掛けてきた相手を壊滅させるほどの強力な攻撃力を持つことを意味する「懲罰的抑止」を一部取り入れることになると指摘。「日本防衛とは全く関係のない外国への攻撃に向かうことになる」と強調します。

攻撃目標の共有

しかも、こうした「抑止」を米軍とともに自衛隊が行う危険があります。

2021年度軍事費の概算要求には、マッハ5以上で飛行し、軌道も自在に変えられる極超音速滑空兵器を探知・追尾するため、多数の小型衛星を低軌道の宇宙に打ち上げて地球全体への衛星監視網をつくる「衛星コンステレーション」の導入検討が計上されました。敵基地攻撃に関する自民党の提言は、中国やロシアを念頭に、あらゆる航空・ミサイル脅威に対処するため米軍が構想している「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」との連携を強調しています。

半田氏は、部隊や同盟軍内で攻撃目標を共有する「共同交戦能力」(CEC)を搭載した海上自衛隊のイージス艦「まや」の就航もIAMD連携の道具だと指摘。米軍の指示で日本が「敵基地攻撃」に着手すると同時に、日本の情報で米軍が攻撃するといった、政府が憲法上許されないとしてきた「武力行使との一体化」にあたる問題もあると警告します。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月20日付掲載

敵基地からミサイルが発射されるまでに叩く。

そのためにはどれだけの装備が必要になるのか…。

途方もない大軍拡につながることは避けられません。

それで「専守防衛」「抑止力」と言えるのか疑問。

「敵基地攻撃能力」とは、攻撃される前に弾道ミサイルの発射基地などを直接攻撃し、破壊できる能力をいいます。その具体的内容について、河野太郎防衛相(当時)が7月9日の参院外交防衛委員会で日本共産党の井上哲士議員の質問に、次のように踏み込んで答弁しました。

途方もない軍拡

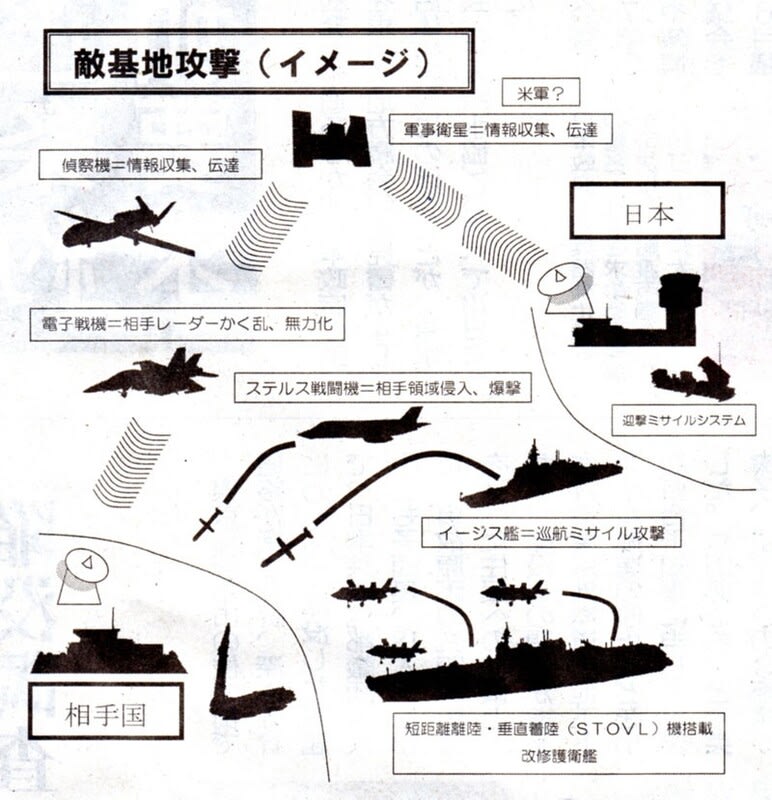

①他国の領域においてミサイルの発射機や基地の正確な位置を把握する②防空用レーダーや対空ミサイルを攻撃して無力化し制空権を一時的に確保する③その上でミサイルの発射機や基地を破壊し、発射能力を無力化する④効果を把握した上でさらなる攻撃を行う。

こうした「一連のオペレーション(作戦)」に必要な装備体系として、▽敵基地に関する正確な情報収集・監視・偵察能力=監視衛星や無人偵察機▽敵の防空レーダー、対空ミサイル無力化能力=電子戦機など▽ミサイル基地など破壊のため航空機の侵入能力=ステルス戦闘機、爆撃機▽遠隔地から攻撃する長距離巡航ミサイル―が挙げられます。途方もない大軍拡につながることは避けられません。

すでに防衛省は、2018年12月に策定された「防衛計画の大綱」に基づき、「いずも」型護衛艦へのF35Bステルス戦闘機の搭載や、射程500キロのミサイル「JSM」など長射程ミサイルの導入、「島嶼(とうしょ)防衛」用高速滑空弾の開発に着手。遠隔地にいる敵に電波妨害をかける攻撃機「スタンド・オフ電子戦機」の研究・開発も進めています。

「抑止」の大転換

安倍晋三前首相は退任前の談話(9月11日)で、敵基地攻撃能力の保有が「抑止力」強化につながるとしています。防衛ジャーナリストの半田滋氏は、これまで自衛隊は、相手が攻撃を仕掛けても目的を達成できないほどの強い防御力を持つ「拒否的抑止」に基づいて政策を決めてきたが、敵基地攻撃能力を持てば、米軍のような、攻撃を仕掛けてきた相手を壊滅させるほどの強力な攻撃力を持つことを意味する「懲罰的抑止」を一部取り入れることになると指摘。「日本防衛とは全く関係のない外国への攻撃に向かうことになる」と強調します。

攻撃目標の共有

しかも、こうした「抑止」を米軍とともに自衛隊が行う危険があります。

2021年度軍事費の概算要求には、マッハ5以上で飛行し、軌道も自在に変えられる極超音速滑空兵器を探知・追尾するため、多数の小型衛星を低軌道の宇宙に打ち上げて地球全体への衛星監視網をつくる「衛星コンステレーション」の導入検討が計上されました。敵基地攻撃に関する自民党の提言は、中国やロシアを念頭に、あらゆる航空・ミサイル脅威に対処するため米軍が構想している「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」との連携を強調しています。

半田氏は、部隊や同盟軍内で攻撃目標を共有する「共同交戦能力」(CEC)を搭載した海上自衛隊のイージス艦「まや」の就航もIAMD連携の道具だと指摘。米軍の指示で日本が「敵基地攻撃」に着手すると同時に、日本の情報で米軍が攻撃するといった、政府が憲法上許されないとしてきた「武力行使との一体化」にあたる問題もあると警告します。

(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月20日付掲載

敵基地からミサイルが発射されるまでに叩く。

そのためにはどれだけの装備が必要になるのか…。

途方もない大軍拡につながることは避けられません。

それで「専守防衛」「抑止力」と言えるのか疑問。