----------------------------------------------------

原題は、パリのエストニア人でしょうか。ストリーはとてもシンプルです。

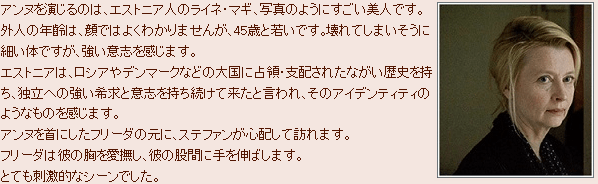

エストニア人のアンヌは、飲んだくれの夫に愛想をつかし、三行半を下し、看護して来た母親が亡くなります。

彼女は、パリに住むエストニア出身のフリーダの所に家政婦の仕事に就きます。

フリーダを演じるのがジャンヌ・モロー、85歳を越えて彼女に往年の美しさはありません。

さらに彼女の声は低くドスが利いていて、凄みさえあり、その台詞は嫌みと皮肉に満ちています。

フリーダの昔についての詳しい説明はありませんが、彼女はとても金持ちです。

アンヌの雇い主は、フリーダの息子と思っていたのですが、かつての彼女の若い燕(ステファン)でした。

「お母さんですか?」と言うアンヌの問いに、彼は、「母親とは寝ない」と答えます。

「スーパーのクロワッサンは、プラスチック、本物はパン屋で買わなくちゃ」、と彼女は口にしません。

帰国を決意し、家を出たアンヌは、フリーダの元に戻り、映画は終わります。

映画では、アンヌとステファンの間に男女の問題があるように描いていますが、それは不要で失敗でした。

それが無ければ、私としては、エストニアへの思い入れがあるとしても、秀作と言うかもしれません。

----------------------------------------

私は、昨年5月エストニアのタリンを一日だけ訪れました。小さくきれいな町で、とても素敵な町でした。

その時の一部の写真です。

私が昨年訪れた時の私のブログは次です。タリンの町

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------------------------------------

原題は、"Populaire"=ポピュラー。ストーリーに特別な工夫はありません。

主演のデボラ・フランソワは可愛く、監督はオードリー・ヘップバーンの世界を意識させたようです。

かつてのヌーベルバーグや色々な映画の場面を意識、参考にしたようで、楽しいです。

映画では、ローズがルイを好きになってしまいますが、逆の方が良かったと思います。

ヘプバーンのようなモノセクシュアルな感じなのにコケティッシュな振る舞いにルイがメロメロになってしまうような。

後半はちょっと退屈でした。舞台は1950年代、女性が社会に進出し始めます。

ところで、一般的なタイプライターのキィボードは、今日のパソコンのキィボードと同様、左上から「QWERT…」となっています。

この配列は、多用する「ERTAS」などが左サイドにあり、使いにくい配列です。

印字が早すぎるとアームが絡むので、わざわざ使いにくしたとの説があります。

使いづらい・人間の生理に反する「逆立ち」した状況なのに、タイピストもキィパンチャーも過剰なスピードが求められました。

1960年代に入り、IBMが表面に活字が並んでいるタイプボール方式を開発しました。

それまでは、各キーの先に活字がアームでつながっているアーム式でした。

このアーム式はあまりは印字されるとアームが絡んでしまう欠点がありました。

でも、使いやすい配列への試みは何度もなされましたが、結局普及せず、

革命的であったコンピュータの世界にも引き継がれます。世界はやはり「保守的」なのでしょうか。

映画では、このボール方式をルイがIBMに無償で提供したことになっていますが、ことの真実を私は知りません。

軽い喜劇で、フランスでは大ヒットしたそうですが、秀作とは言えない普通作です。

最もこの映画がアメリカで作られたらきっとおもしろくなかったとは思いますが。 【2月6日鑑賞】