昨日、24節季の大雪。雪が降る季節ではあるが、小春日和の温かい一日だった。霙のような雪が降っても、平地に積るゆきではない。ただ、気温の変動が大きく体調に影響がきている。どうも胃の調子が悪く、普通に食べるともたれるような感じで、身体全体が重い。陽を求めて外を歩いた。公園の木々も葉を落とし、そのシルエットを見せてくれる。いつも感じるのだが、枝を伸ばす木の姿は美しい。樹種によっても異なるが、細かい枝が密生して形づくられる樹冠は、まさに造形美というべきだ。春になって開く葉芽は、寒さに耐えるように固く結ばれている。木の営みは、そのまま人に冬の過し方の見本である。

冬籠なべて妻子に逆らはず 金子星零子

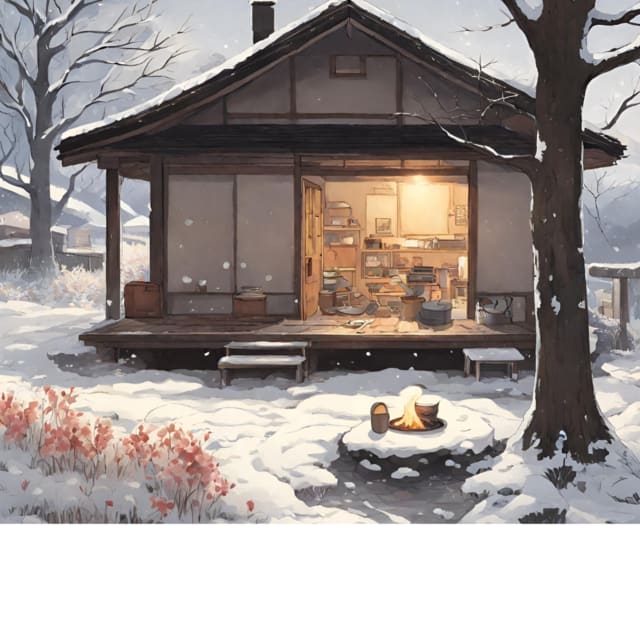

ウエブのデザインツール、キャンバの扱いにも馴れてきた。テスト版だが、趣味の会の新聞も作ってみた。表題の写真も、キャンバで作ってみた。この冬は、ウエブのAIを活用して、ブログを書いたり、SNSのデザインの世界にも入ってみたい。キャンバにある画像生成機能を使ってみた。冬ごもり、雪の田舎の一軒家、炬燵などの言葉を入れて生成した画像ができた。この冬はこんな遊びで冬を過してもいい。