ある日、ミモロは、「晴明神社」にお詣りした後、その西に位置する大宮通沿いにある古い町家の前を通りました。

この辺りは、和服の帯や着物を製作する工房やそれを商う問屋さんなどが、軒を連ね、かつては「1日千両の商い」をすることから「千両ヶ辻」とも呼ばれる西陣の中心地です。

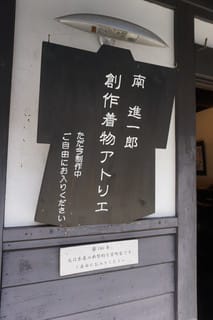

築150年と言われる町家の表には、「南進一郎 創作着物アトリエ」の看板が。「あ、ご自由にお入りくださいって書いてるよ~」とミモロ。さっそく中へ進むことに。

築150年と言われる町家の表には、「南進一郎 創作着物アトリエ」の看板が。「あ、ご自由にお入りくださいって書いてるよ~」とミモロ。さっそく中へ進むことに。

入口には、京友禅を使った小物などが並んでいます。そして畳敷きの和室には、美しい京友禅のスカーフなどが展示されています。

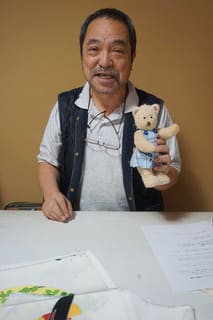

「はい、こんにちは~どうぞ上がってください~。そばでゆっくり見てください」と作業の手を止めて、声を掛けてくださったのは、ここの主で、京友禅作家の南進一郎さん。

南さんは、東京の友禅作家 田中種水さんに師事した後、京都にもどり独立。1998年に現在の工房兼ギャラリーを西陣に開設します。世界的ブランド、エルメスのスカーフデザイナーに日本の文様を指導したり、パリで個展を開催なさったり、世界的に活躍しています。祇園祭の蟷螂山の祭礼品デザインも手掛けられています。今は、工房を開放すると共に、手描く体験などの体験プログラムも開発し、京友禅の魅力を多くの人に広める活動もなさっています。

「あの~どうして東京で友禅の修業なさったんですか?京都の方が、友禅の本場でしょ?」とミモロ。

「それは、京友禅は、図案を描くと、その後、それぞれの職人さんが分業で仕上げるシステムなんです。私は、全体の行程を学びたかったんで、分業制になっていない東京で勉強させてもらたんです」と南さん。

そう京の伝統工芸品の多くは、分業制で行わるのが昔からのシステム。

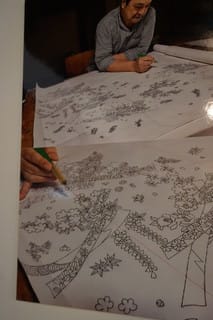

図案は、友禅作家が描き、その図案にそって糊置きが行われ、

それに彩色が施されます。

その後、染めの作業が行わて行きます。

その後、染めの作業が行わて行きます。「糊を置いた間をぬり絵みたいに染料をおいて行くんでしょ。それから染料を定着させる作業があって、さらに地の色を染めるためにたま糊を図案の上において、染まらないようにしたりするんだよね~」とミモロ。

「ミモロちゃん、ネコなのによく知ってますね~」と南さん。「まぁね~・・・」と鼻を膨らますミモロ。

手間のかかる作業が施されて完成する京友禅。それぞれの友禅作家の作風が顕著に現れます。

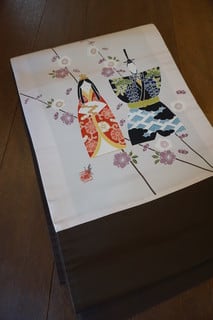

「わ~きれい~雅だね~」と、アトリエに並ぶ着物に見惚れるミモロ。

やはり訪問着や付け下げは、京友禅の魅力を最大限に表現する着物です。

「ここでは、世界にたったひとつの御誂えも承っています」と南さん。「え?御誂え・・・なんか贅沢~」とミモロ。

御誂えは、作りたい着物のイメージを南さんに伝えると、素敵な図案を描いてもらえ、それが着物に仕上がります。

「わ~素敵~」とミモロが見ているのは、クリスマスの時期に着る着物で、ポインセチアとかわいいサンタのデザインです。

東京の方が、クリスマスパーティーのために注文した着物で、なんとも贅沢で、遊び心あふれる着物に。

東京の方が、クリスマスパーティーのために注文した着物で、なんとも贅沢で、遊び心あふれる着物に。「このデザインかわいいですね~」とミモロ。

「そのデザインなら、『本友禅体験』で彩色を楽しむことができますよ」と南さん。

「なぁに?その体験・・・」と耳をピクピクさせるミモロ。

それはここで行われる「京そめ塾」という手描き友禅の彩色体験プログラムです。

季節ごとにデザインされた図案に、自分好みの彩色を施し、フレームや巾着などを作ります。

季節ごとにデザインされた図案に、自分好みの彩色を施し、フレームや巾着などを作ります。

着物の反物の幅の上質な絹生地に、四季の風物を描くもの。

「帯になさる方もいらっしゃいます」

「帯になさる方もいらっしゃいます」 と南さん。

と南さん。「え~自分で彩色した布で帯が作れるの?わ~素敵~」とミモロ。

「あの~ちょっと体験したいです~」とミモロ。特別にサンプルの友禅に彩色させてもらいます。

「こんな感じ~?」

「こんな感じ~?」

「わ~結構神経使う~」と慎重に作業するミモロ。

この「本友禅体験」は、3時間コースで、その後、染めの処理をして、約2週間後に完成します。

「わ~素敵な作品できるんだ~」と目を輝かすミモロ。

京都では、今、いろいろな体験プログラムが旅行者に人気。

例えば京友禅体験も、自分で図案から手掛けるのは、よほど絵に自信がある人以外、難しいもの。京友禅作家の南さんの図案に彩色するだけでも、同じ図案であってもそれぞれの人の個性が、色選びなどに出て、決して同じ印象のものにならないそう。

計算しつくされた図案なので、その完成度の高さは、参加者を虜にし、リピーターも多いのだそう。

でも、完成まで時間がかかるので、さらに初心者でも簡単に彩色でき、しかも当日に受け取れる「金彩友禅体験」というプログラムがあります。

「わ^なんかすごく豪華な感じ~え?こっちの方が簡単なの?」とミモロ。

「では、また別の日に体験してみませんか?」と南さんにいわれ、再びアトリエを訪れることにしたミモロです。

*「京そめ塾」の詳しい情報は、ホームページで

ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより

人気ブログランキング

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jpまで

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら